新しく65mm機を組み上げたのですが、電池の減りが異常に速い。1分でかなり電圧が低くなり2分間浮いて居られないです。リポ電池もそうとう熱くなるので電池寿命を縮めているのは間違いないと言えるほどです。

それをツイートしたら答えが得られました。

ということでESCのファームウェアをBluejayからJazzMaveric(BLHeli_M)にしたら問題解決。コンスタントに3分間飛べるようになりました。

最終的にはJESC 96KHzを使用しています。この機体にはEmuflightを載せていてRPMフィルターは使わないのでライセンスなしのJESC無料部分だけを使用しています。JazzMavericからJESCに変更したのは特に理由は無いです。JESCを最後にテストしたから、それを使い続けているだけのことです。

最初はBluejayの設定変更により問題が解決するのか探ってみるつもりでしたがJESCで快適に飛んでいるので、その気がなくなりました^^

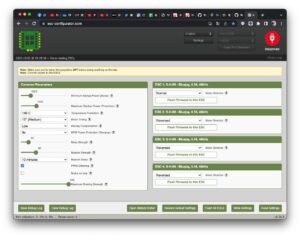

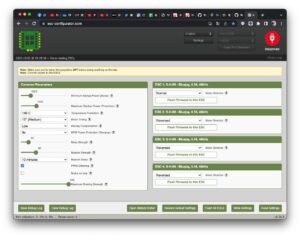

参考までにBluejayの時の設定画面を載せておきます。

規定値から特に変更しているところは無いと思います。

上海時代に使用していた3DプリンターはXYZPrintingの物で完全にカバーされた大きな筐体のものでした。さすがに大きいので日本に運ぶという選択肢はありませんでした。もとよりだいぶ時間が経過してより高性能で小型でかつ安価なものが日本でも購入できるので買い替えとなりました。

購入したのはすでに日本のFPVドローン界隈でも定評のあるKINGROON KP3Sです。

時代が違うとは言え、上海で使用していた3Dプリンターの値段の1/4くらいでダイレクトフィード、ヒートベッドの3Dプリンターが購入出来るのは驚きです。

日本語での情報が既に多数ありますのでごく簡単に紹介いたします。

[ 組み立て ]

X軸を本体に建てるだけなので難しいことはありませんが、付属のマニュアルに足りない部分があります。

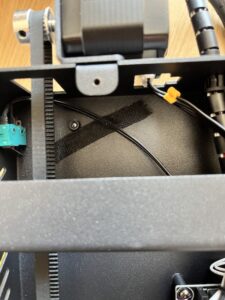

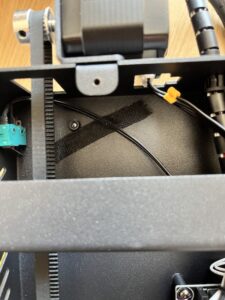

写真のZaxis Screwを取り付けるステップが足りません。取り付けるべき場所はすぐわかりますが、取り付け方のコツなどは「まず分解。」に詳しく書かれていますのでご覧ください。またこの記事に書かれていることに従って本体内部のケーブルがY軸ベルトに当たらないように布テープで留めておきました。

[ フィラメントガイド ]

フィラメントを置くためのベアリングの付いた台があるので、それを適当に横に置いてそこから適当なルートでエクストルーダーに供給して出力します。それでも問題は無いようですが、フィラメントの供給ルートが定まっていないと気持ちが良く無いです。簡単なガイドをX軸の一番上に取り付けてみました。

[ スライサー ]

スライサーは定評のあるUltimaker Curaにしました。KP3S用の設定が付属しているので全く手間要らずでした。STLファイルをスライスした結果のGコードをマイクロSDカードに保管して、それをKP3Sに読み込ませるという運用です。CuraがマイクロSDカードの挿入を認識すると自動的に保管先が変更され、また保管後にマイクロSDカードの取り出しボタンも自動的に表示されるのでかなり手間が省けるあたりは素晴らしいです。

[ フィラメント ]

日本でフィラメントを購入するのは初めてなのでアマゾンで適当に選んでみました。ANYCUBICのPLAとPxmalion Flexible TPUで、いずれも黒です。設定は結論を言うと、それぞれCuraのGeneric PLAとGeneric TPU 95Aをそのまま使用して出力出来ました。TPUは少し考えすぎて設定を色々といじって試しましたが、結局のところ何も変更しなくて良かったです。少しだけ糸引きがあるので、設定をいじる余地はあると思います。またPLAは問題ありませんがTPUは接着剤を併用しないとベッドに定着しませんでした。ダイソーの養生テープ+シワなしピットという定番の組み合わせでTPU出力を行なっています。もしかすると養生テープなしで、そのままシワなしピットを塗っても大丈夫なのかもしれません。

< 補足 >

TPUが定着しなかったのはビルドプレートの温度が0度になっていたからでした。これを60度にしたらちゃんと定着しました。あと、定着良くするためにPLA, TPUともにプリムを設定するようにしました。

[ 音 ]

噂通り動作音よりファンの音が気になります。そのうち電源だけでも静音ファンに交換したいと思います。

DawinFPVの2.5インチ軽量フリースタイルドローンであるTinyApeのRuncam Thumb付きを購入しました。

– FC上にELRS受信機が搭載されているBNF機です。よくあるELRS付きAIO FCはセラミックアンテナが付いていますがDarwinのものは外付けアンテナです。このサイズのドローンだとどちらでも良いとは思いますが、外付けアンテナは安心感があります。15AのESCにはBluejayが導入されているらしいです。

– モーターはDarwin 1103 8000KVで3Sでも飛ばせます。

– プロペラはGemfan 2512 3bladesです。

– VTXは600mWの外付けです。フレームの上蓋にしっかりとねじ止めされています。

– カメラはRuncam Nano 4です。悪くない選択と思います。

重量は手持ちの3S 550mAhを載せても100g未満に収まります。

箱だしの状態でPIDs/フィルターは何かしらの設定がなされています。ペラの回転方向はProp-inです。またRPMフィルターは使用していませんでした。まずはスイッチ類とRatesだけを設定して飛ばしてみました。2Sと3Sの両方で飛ばしてみましたが重量の問題なのか2Sの方がフィーリングが良かったです。

いずれRPMフィルターを設定し、Prop-outも試してみたいと思います。

75mm 1Sドローンの屋外テストの際にND0(プロテクショングラス)で晴れの日に撮影したらどうなるかを試してみました。

Insta360 GO/GO2だとNDフィルター無しでもちゃんと撮影できますが、Thumbではシャッタースピードが速くなるだけでは調整が効かず露出過多になりました。thumb.confのexposerは規定値の6のままにしいます。これを変更すれば結果は違ったと思います。が、晴れの日にはND16を装着するのが良いと思います。

AliExpress.com Product – NEW RunCam Thumb Mini Camera HD Action FPV 1080P 60FPS 9.8g 150° FOV Gyroflow Stabilization For RC Drones DIY Parts

AliExpress.com Product – NEW RunCam Thumb Mini Camera HD Action FPV 1080P 60FPS 9.8g 150° FOV Gyroflow Stabilization For RC Drones DIY Parts

以前、「GOCam PM GRがバーションアップでやっと使えるようになりました」という記事を書きました。その時は動画ファイルがエラーの無いものになったという趣旨でした。新しいファームウェアV2.0.0ではジャイロデータが改善されGyroflowで簡単にスタビライズ出来るようになりました。今度こそGOCam PMH GRは完成したと言って良いでしょう。

AliExpress.com Product – iFlight GOCam PM GR Action Camera Supports up to 4K/30FPS for FPV parts designed for CineWhoops and big FPV quads

AliExpress.com Product – iFlight GOCam PM GR Action Camera Supports up to 4K/30FPS for FPV parts designed for CineWhoops and big FPV quads

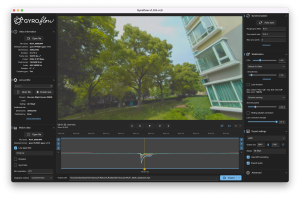

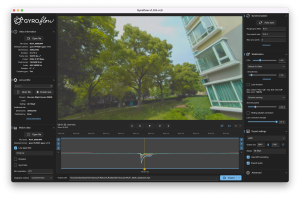

上のキャプチャーはわたしのはGyroflow設定例です。

– Lens profile: GOCam PMGR 4Kを使用(撮影設定に合わせます)。

– Motion Data: ジャイロデータのファイルは撮影した動画に合わせて自動的に選択されました。Low Pass Filterに70Hzをセットしました。

– 書き出し範囲の指定が必要であれば行います。

– Auto syncを実行。syncポイントの微調整は行いませんでしたが、動きが適度に大きいところにいくつかAuto sync hereを実行しました。(ジャイロデータのグラフ上で右クリックするとメニューが出ます)

– Smoothness: フリースタイルでは小さめにすると良いと思います。わたしは0.05から0.1くらいです。

– あとはExportするだけです。

GOCam PM GRの最初の頃はとても派手な色合いでした。前回のファームウェアくらいからフラットカラーっぽい色合いに変わり、私自身未だうまくカラー調整出来ていません。DJI_Phantom4_DLOG2Rec709というLUTを適用してから色々いじってはいますが、なんかレトロっぽい感じになってしまいました。

一応、満足の行く格安カメラにはなりました。GoProもあるし小型軽量格安ということでうればRuncam Thumbもありますし、あまり出番はないと思います。

Mobula7 1Sが調子が良いと聞いて75mm 1Sを組んでみることにしました。85mmを作り始めてからは完全に75mmは要らないサイズになっていましたのでBeta75X以来の75mm機です。

[ 集めた部品 ]

– NewBeeDrone Cockroach 75 カーボンの補強が有って安心感があります。

– HappyModel Mobula6 HD Larva X Canopy Black カッコ良いし丈夫そうなので選びました。

– HappyModel ExpressLRS ELRS F4 AIO 5in1 FC ELRS搭載の全部入りFCです。

– T-Motor 0802 25000KV やや高めなのですが、T-Motorを使ってみたいだけの気持ちで選びました。

– Caddx FPV Baby Ratel 2 これもやや高めですが、夜でも綺麗に見えるそうです。

– Gemfan 40MM 1610 2-Blade Whoopで初めて2枚ぺらを使ってみます。mobula7 1Sの真似です。

– BETAFPV BT2.0 1S Whoop Cable Pigtail 1S機はBT2.0に統一しつつあります。

– TATTU 300mAh 3.8V 1S 75C HV 4.35V TATTUの1Sは初めて使いますが、TATTUなのできっと大丈夫。

[ 組み立て 】

語るほどの事はありませんが、少しだけ普通と違うことやFCについて書いておきます。

このフレームは上側下側の両方にスタッドが立っています。FCは下側にマウントしてみました。ELRSのセラミックスアンテナが少しフレームメンバーに当たるので、その部分はカットしました。

FCに入っていたファームウェアレベルは良くは分かりませんが日付から想像すると4.3-RC3くらいです。Moubla6 ELRSとして構成済みでした。

– 普通にマウントしたら、前後反対に構成されていました。構成に合わせて使おうとも思いましたがBetaflight 4.3の簡単なモーターリアサインを試すチャンスなので正常な方向に構成し直しました。Gyroの向きを180度変更しモーターのページでReorder motorsボタンでモーターの位置を変更します。説明の必要がないくらいに簡単です。CLIのresourceコマンドを使うことはほぼ無くなりそうですね。

– モーターの回転方向もMotor directionで行いました。そのためESCのファームウェアバージョンなどはまだ確認していません。Bidirectional DSHOTは構成済みでした。

– RPMフィルターも構成済みでPIDなども何かしら設定されているので、そのまま飛ばすことにしました。

キャノピーが思ったより小さくてBaby Ratel 2が普通には入りません。仕方なく上下逆さまにカメラを入れました。

屋外飛行に備えてブザーも付けました。

キャノピーの上面が平らになっているので、そこに装着するRunCam Thumbマウントを作りました。かなりアバウトな作りですが、問題ないようです。簡単な造形ですがThingiverseに置いておきます。

[ 飛行 ]

室内では私にはオーバーパワーで慎重に飛ばさないといけないです。慣れるまではMotor Outputを下げて飛ばしました。早く外でも飛ばしてみたいのですが、現在の上海の状況ではままなりません。

AliExpress.com Product – NEW RunCam Thumb Mini Camera HD Action FPV 1080P 60FPS 9.8g 150° FOV Gyroflow Stabilization For RC Drones DIY Parts

AliExpress.com Product – NEW RunCam Thumb Mini Camera HD Action FPV 1080P 60FPS 9.8g 150° FOV Gyroflow Stabilization For RC Drones DIY Parts

RunCam ThumbのファームウェアがV2.1.0になり、やっとGyroflowでちゃんと安定した動画を得られるようになりました。

そこで実験です。RunCam Thumbのジャイロデータを利用して別のカメラで撮影した動画を安定化を試してみました。RunCam Thumbは格安で小型軽量なので、他の高解像度なカメラと一緒にマウントしてジャイロデータロガーとして使用する可能性を秘めています。

取り急ぎの実験なのでFPVカメラ(Caddx Vista Nebula Nano)のDVRで録画したものを安定化してみました。Gyroflowに慣れていればやり方は自ずとわかると思います。参考として、わたしの設定画面を下に貼っておきます。

各項目を左上から順にざっと説明します。

– Video / File name: DJIG0003.mp4, DJI Goggleで録画した動画です。

– Lens Profile : Caddx Nebula Nano, もしプロファイルがない場合は自分でも簡単(ほぼ自動です)に作成出来ます。

– Motion Data / File name: Thumb0033.gcsv, RunCam Thumbで生成したジャイロデータです。

– Synchronization / Rough gyro offset : 16.0s, 動画とジャイロデータのズレをだいたいで指定します。オフセットの正負は気にしなくても大丈夫なようです。その後でAuto syncを実行します。

– Stabilization / Smoothness : 0.050, 既定値の0.50から大幅に小さくしています。ロールしたりフリップした時に既定値のままだと画面が大きく動いてしまいダイナミックズームの結果見苦しくなります。わたしのようなまったりとしたフリースタイルでも直を小さくした方が自然です。

やっとRunCam Thumbが使えるようになりました。ファームウェアV2.1.0にてちゃんと使えるジャイロデータが生成することが出来ます。

AliExpress.com Product – NEW RunCam Thumb Mini Camera HD Action FPV 1080P 60FPS 9.8g 150° FOV Gyroflow Stabilization For RC Drones DIY Parts

AliExpress.com Product – NEW RunCam Thumb Mini Camera HD Action FPV 1080P 60FPS 9.8g 150° FOV Gyroflow Stabilization For RC Drones DIY Parts

V2.1.0で変わったこと

– thumb.confで構成するようになった。私が変更したのはGCsv=1だけです。これによりジャイロデータが取得できます。

– ジャイロデータがGyroflow形式に変わり、拡張子がgcsvになった。Gyroflowは自動的にジャイロデータを見つけて読み込んでくれるのであまり気にしなくても良いです。

– 60FPSでもジャイロデータが取れるようになった。

– PCにUSBで接続した状態で本体のボタンを押すと1080Pのwebカムとして動作する。ただし、少々広角すぎる。

室内でテストしただけでジャイロデータが改善されているのがわかります。以前はノイズが多くローパスフィルターを入れてやっとそれらしいデータになっていましたが、新しいファームウェアでは綺麗な波形が表示されます。またV2.0.0では明らかにジャイロのオリエンテーションが間違っていたのも直っています。

ということで、天候の回復を待ってやっとテスト飛行が出来ました。上海の我が家はオミクロン対策で閉鎖して全員PCR検査の実施中なのでマンション内でのテスト飛行です。

Gyroflow v1.0.0-rc5

– 自動同期で完璧に同期できました。

– 「滑らかさ」は0.050とかなり小さくしました。既定値のままだとロールなどの動きがうまく処理出来ないです。

AliExpress.com Product – iFlight GOCam PM GR Action Camera Supports up to 4K/30FPS for FPV parts designed for CineWhoops and big FPV quads

AliExpress.com Product – iFlight GOCam PM GR Action Camera Supports up to 4K/30FPS for FPV parts designed for CineWhoops and big FPV quads

購入当初のレビューに書いていますが動画ファイルにエラーがあるGOCam PM GRでしたが昨年末に出たファームウェアV.1.2.6を導入したところ動画ファイルのエラーがなくなりました。これでやっと普通に扱えるようになりました。ただし、なんだか動画の質が悪くなったような気もします。このあたりはもう少し追求が必要かも。

Gyroflow v1.0.0-rc4も試してみました。このバージョンではGOCam PM GRの以前のファームウェアで記録したエラーのある動画を読み込むことは出来ませんのでファームウェア更新が必須です。

�設定のヒント

– GOCam PM GRはかなりソフトなマウントにする必要があるそうです。わたしはUmma85みたいな柔らかい足で支えるマウントを自作しました。

– GyroflowのMotion dataセクションにあるLow pass filterの設定が必要。50Hzから100Hzくらいで試してみると良いと思います。Gyroデーターのグラフを見ながらLow pass filterをオフオンしてみると必要性がよく分かります。

– Sync pointの設定は自分で動きの分かりやすい場所を指定しAuto syncをかけます。そして手作業で動画から解析した動きとジャイロの軌跡を見ながらオフセットを調整します。ただしグラフのYとZは実際の動きとジャイロで上下逆になっています。X軸の動きのみに注目して同期させることになります。

ということでサンプル動画です。

AliExpress.com Product – NEW RunCam Thumb Mini Camera HD Action FPV 1080P 60FPS 9.8g 150° FOV Gyroflow Stabilization For RC Drones DIY Parts

AliExpress.com Product – NEW RunCam Thumb Mini Camera HD Action FPV 1080P 60FPS 9.8g 150° FOV Gyroflow Stabilization For RC Drones DIY Parts

Runcamの新しいアクションカムThumbを発売日にオーダーし入手しました。ちょっとInsta360 Goに似ています。格安なので大きな期待はせずにテストしてみます。

TPUマウントが付属していましたが、鏡胴にあたるべき丸い切り欠きが反対側にあったりします。それは今ひとつなのですがとりあえず使用するには困りません。SDカードを格納し蓋をしますが、この蓋がかなりゆるゆるなのでテープ等で貼り付けておかないと蓋とSDカードを無くす事間違いなしです。透明な保護レンズとND16が付属しているのはありがたいです。ただし、これもかなり緩いのでハードクラッシュでは吹き飛ぶ可能性があります。

バッテリー内蔵ではありません。5VをFCから給電する必要があります。特に設定などはなく、電源投入したら前面のボタンで録画の開始、停止を行うだけの簡単操作です。

側面にマイクロUSBコネクターがあるので、それをPCに接続するとSDカードの中身が読めます。SDカードは入れたままで大丈夫です。よって、先のゆるゆるカバーもテープでがっちり固定しておいても困りません。

設定は無いと書きましたが、このSDカードに’csvopen.txt’というファイルを作ることでモードが変わります。出荷状態では1920×1080 60FPSの動画が記録されジャイロデーターは保管されません。csvopen.txtを作ることによりジャイロデーターがcsv形式で保管されるようになります、また動画ファイルは1920×1080 50FPSになります。

ジャイロデーターが取れないとTwitterに書き込んだら、ゆたさんがcsvopen.txtについて教えてくれました。

製品付属の説明書には記述がありませんでしたがwebサイトにある最新の説明書にはcsvopen.txtに関して書かれています。

CineLog30に搭載してテスト飛行してみました。ちゃんとジャイロデーターも取れました。しかしGyroflowでジャイロデーターを読むことは出来ますが今ひとつ安定化出来ませんでした。噂によるとGyroflowの作者は製品発表前からテストをしているけど、フレーム落ちのためにうまく安定化出来ていないらしいです。将来のファームウェア更新に期待します。仕方ないのでBlackboxログでGyroflowを試してみました。細かい振動が随所に見られますが、全体としてはなんとか安定化出来ました。ぜんぜん満足出来る状態ではありませんがYouTubeにて結果を公開しています。

得られた動画は、どうもフラットな色彩になっています。DaVinci Resolveにて試しにDJI_Phantom4_DLOG2Rec709というLUTを適用したら良い感じになりました。それをベースに少し色を補正をしました。

FHDながらビットレートは20Mbpsしか無くも画質ははっきり言って良くはありません。値段を考えれば納得するしかないと思います。