Boot CampはいわゆるDual Boot環境構築してMac OS XとWindowsをIntel Mac上に共存させるものです。そのDual Bootの機能とIntel MacのハードウェアをサポートするWindows用のドライバーがセットになっています。以前は、ドライバーがWindows XPにしか対応していなくてVistaで使用するには色々と苦労がありました。

Boot Camp 1.2 Betaで、そのドライバーセットがWindows Vistaに対応しました。すでに設定済みの私のVistaに上書き導入してみました。当然のことながら、すんなりと導入されたので何も特記することもありません。一番うれしいのはtrackpadでのスクロール、右クリックがシュミレート出来るようになったことです。

いまだVistaの設定で苦労しています。

Vista to Vista Upgradeは鬼門か?

前にも書きましたが元はWindows XP ProfessionalからのUpgradeでVista Businessでした。それをオンラインでUltimateにUpgradeしました。この方法ではUltimateを直接インストールすることは出来ず、Businessの上にデジタル・ライセンスをダウンロードし、その後インストールDVDを使用してUpgradeをかけるという手順を踏まなければなりません。

このUpgradeが曲者で、その直後からDriver関連でいろいろと問題が出ました。Businessに戻して、まずUltimateにしてから追加のDriverを組み込んだりして、だましだまし使っていました。ところが週末に外付けUSB HDDを接続して、またもDriver関連の問題発生。もうあきらめてBusinessを再導入し、そのままで使うことにしました。

Ultimateで試してみたいこともあったのですが、当分おあずけです。このUpgradeは、今年一番の無駄使いだったかも。

(2007/04/03追記) どうもUpgradeとUSB HDDの問題は別だったようです。Businessのままでも同じ現象になってしまいました。苦労の尽きぬVistaです。USBメモリーも同じです、なぜかReady Boostで使用しているUSBメモリーは大丈夫だけど古くから持ってるものはダメ。ただしドライバー・エラーのメッセージを放置もしくはキャンセルすれば使えるので実用上は問題ないです。

Complete Backupの復元方法わからず

Vista BusinessとUltimateには標準でフルバックアップ(Complete Backup)の機能が搭載されています。最低限のDriverを組み込んだ状態でバックアップすると、ちょうどDVD一枚に収まっていい感じと思っていました。しかし、いざRestoreしようとしてみると復元のメニューが見つかりません。Windows Helpやネット上の情報によるとインストールディスクで立ち上げて言語の指定の後に回復メニューを出すように書いてあるのですが、何度やっても「コンピュータの修復」という選択肢が見つかりません。何か、大きな勘違いをしてるのでしょうか?

MacBookのBoot Campで導入中のWindows Vistaのその後です。

[ デバイス ]

色々な情報源を頼りに設定しましたがiSightとTrackPadは使えていません。iSightは、なにやらドライバーは入っていてWindows Live MessengerからテストをするとグリーンのLEDは点灯するものの画像が現れませんでした。TrackPadはUSB複合デバイスとして認識されているもののひとつに対してBoot Campのドライバーを導入しなければならないのですが、それがうまくいきません。

[ エアロ ]

Vistaの導入をやり直したら、前はエアロが機能していたのに2回目はダメでした。Windowsヘルプの「Windows Aeroに関する問題のトラブルシューティング」にしたがって「システムとメインテナンス」->「パフォーマンスの情報とツール」にある「スコアを最新の情報に更新」を実行することによりエアロが有効になりました。もしかすると、初回の導入時もこれを実行していたかもしれません。

[ Apple Wireless Keyboard ]

日本語キーボードの「かな」「英数」キーを活用しようとキーの割り当てを変更してもうまく行きませんでした。本体のキーボードの「かな」「英数」キーは、ちゃんと働きます。ふとCaps Lockを押してみると本体、BTキーボード共に「かな英数」として働いていました。これで「英数半角」と「かな」が切り替わるので特にキーマップを変更することなく使えそうです。

[ Business to Ultimate upgrade ]

もともとWindows XP ProfessionalからのアップグレードだったのでVista Businessを導入していました。オンラインでUltimateにアップグレードが出来るので興味本位で試してみました。実際の購入はヨドバシ・ドット・コムを使いました。導入はデジタルライセンスキーというものをダウンロード後にVistaのDVDを入れて導入を行うとUltimateになります。目に見える形でライセンスキーがあればクリーン・インストールの時に便利なのですが元のバージョンのライセンスキーとの関係でこうなっているのでしょうね。最小構成でComplete Backupを取得しておくのが良いでしょう。しかしBusinessのままで良かったかと思い始めています。値段高いし、、、

アップグレード後MacBookのサウンドドライバーがおかしくなってしまいました。結局Businessを再導入しBoot Campドライバーを入れる前にUltimateにアップグレード、その後Boot Campドライバーを入れると大丈夫でした。正月以来、設定ばかりやってます 🙂

[ Boot CampのWindows Vista ]

Boot Camp環境なので、ハード的には当然問題はありません。Vista故の心配や新しさがありました。

Outlook 2002

Outlookそのものを使うことは決してありませんがデバイスからのSync先としてJasjar入手以来ずっと使っています。はたしてVistaで、ちゃんと使えるのだろうか思いましたが杞憂でした。ごく普通に導入できて使っています。これと4smartphoneのおかげてWindows MobileとNokiaでデータの共有が出来ています。

Nokia 705NK

普通にNokia PC Suiteを導入して使えます。いつものことでUSBケーブルは使わずBluetoothだけで接続しています。

Window Mobile

VistaにはWindows Mobileデバイスセンターが搭載されているためActive Syncを導入する必要はありません。Active Syncとメニュー構成は異なりますが、設定すべき事柄に大差はありませんので設定は簡単に行えるでしょう。USBはもちろんBluetoothによる接続もとても簡単でした。

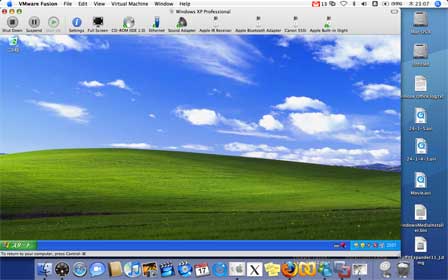

[ 仮想環境のWindows XP ]

VMware Fusion Build 41385で試した結果は概ね問題はありません。今現在Parallelsを導入していませんが、以前Windows Mobileに関してはリモート・デバックが出来るところまで確認していますのでUSB接続であれば、これも問題無いような気がします。

Nokia 705NK

Mac OS XのiSyncを使っているので、いままで仮想環境のWindowsで接続する必要性がありませんでした。テストのために初めて接続してみました。Nokia PC Suiteを導入して、まずはBluetoothを仮想マシンに接続してみます。その瞬間Apple Wireless KeyboardがMac OSから切り離されてしまいました。当然の結果ですが、これでは意味がないのでBluetooth接続はあきらめました。USBで接続を試みると、最初の2度ほどはVMwareに問題が発生して仮想マシンが止まってしまいました。理由は分かりませんが、その後うまく接続出来るようになりました。Syncは行わず携帯電話側のメモリーの内容が読めるところまでの確認です。

Windows Mobile

Outlook 2002は導入せずにActive Syncだけ導入して試しました。USBにて、ごく普通に接続してデバイスのメモリーを見ることが出来ました。

VMware Fusionの新しい評価版Build 41835が出ています。早速、更新してみました。詳しくはRelease Noteを読んでもらうとしてクイック・インプレッションを書いてみます(まだ使い始めて一時間ほどなので、ほんとにクイックです :P)。

– 以前のバージョンでは、時々マウスのクリックがWindowsに伝わらなくなり操作不能に陥りました。そのあたり、ちゃんと直っているように思えます。

– Shared Folderの動きが軽くなった。具体的にどうということではなく、そういう印象を持ったということです。

– 2つ目の仮想ディスクが使えるようになった。今までは一つの仮想マシン上に一つの仮想ディスクしか持てませんでした。Setting画面で仮想ディスクを追加出来るようになりました。この機能、待ち望んでいたのでうれしいです。

MacBookのBoot CampにてWindows Vista Businessのアップグレード版を導入中です。いろいろとスムースに行かないことがあってMac Fanやネット上の情報を得ながら設定中です。しばらくの間、設定関連の情報や使用感などを書いてみたいと思います。

Bluetooth接続のApple Wireless Keyboardを常用しています。Vista導入中から、このキーボードが使えていたのでVistaもなかなかやるなと最初は思いました。ところがその時点ではBluetoothドライバーが設定されていないことに気づきました。詳しくはわかりませんがMacBookが自分でキーボードを認識していてくれたようです。

Bluetoothドライバーを導入しペアリングをしてやれば普通に動くようになります。ところが一つ問題があります(まえふり長し)。サスペンドから復旧したときや電源投入後にキー入力が受け付けられません。ペアリングの状態をみると、ちゃんと接続されてはいるようです。とりあえずキーボードの電源をオフ、オンすれば入力出来るようになります。キーボードの電源は常時オンのまま使用していますので、いちいちオフ、オンするのは煩わしいです。で、いろいろと設定を探したところ以下の設定にて良い結果が得られました。

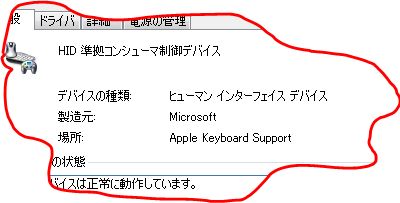

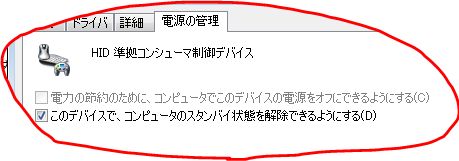

– デバイス マネージャを開き「HID 準拠コンシューマデバイス」を探します。複数ありますが、下のように Apple Keyboard Supportとなっているものを開きます。

– 電源の管理のタブを開き「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」にマークします。

設定の文言に反して、キーボードを押してもスタンバイからの復旧はできませんでした。

追記) 上の設定で良くはなったのですが完璧ではないようです。時々キーボードの電源オフ、オンが必要になります。まだ良くわかっていませんがVistaがハングしてMacBookの電源を強制オフ、オンした後は確実にキーボードの電源オフ、オンしないと繋がらないようです。

MacBookのメモリーを購入したときにVistaへのアップグレード・クーポン付きのWindows XPを同時に購入しました。とても、分かりづらいプロセス(メールの文面とかが分かりにくい)を経て、やっとアップグレード版のVistaが到着しました。

Webから申し込んで、最初の一週間は領収書をFAXしなければならないのに気づきませんでした。Webで確認できるステータスが、ちっとも発送済みにならないので、改めて最初に来たメールを呼んでみるとどうも購入時領収書をFAXもしくはスキャンしてメールしないといけないようです。

慌ててFAXすると翌日には確認のメールが来ました。それからおよそ一週間たった昨日、発送しましたというメールが来ました。どのメールも一貫して到着までは何週間って感じで書かれています。発送しましたというメールでさえ3週間以内には到着しますと書いてありました。いったいどこから送ってくるのだろうと思っていたら、本日茶封筒に入った普通の国内の宅配便で到着していました。

ということで、二週間かかって到着したVistaですが、今日は遅いので導入はお預けです。

帰国後MacBookを購入して、すっかりハマっている事はブログに何度も書いています。デスクトップ的にMacBookを使うために外部ディスプレイにMITSUBISHI RDT201WSを接続しています。画面は広く解像度が高い方が快適なのは言うまでもありません。それにしてもMacBookに外部ディスプレイを設定するのは驚くほど簡単です。何もしなくても表示できました。本体のディスプレイと両方を使うときの位置関係も自由自在です。普段は、電源を入れてすぐにMacBookを閉じて使っています。そうすると外部ディスプレイだけでMac OS Xが立ち上がってきます。

ワイドディスプレイはDVDを鑑賞するのにも最適です。最近ではテレビでDVDを見る事がほとんどなくなってしまいました。

キーボードはアップルのブルートゥース・キーボードです。マウスもブルートゥースの物が欲しかったのですが、適当な物が見つからずにLogicoolのMX Revolutionを使っています。

この記事を書いている間に24小时の第三季に突入しました。見始めたら止まらない、、、

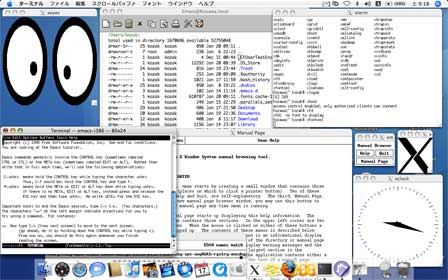

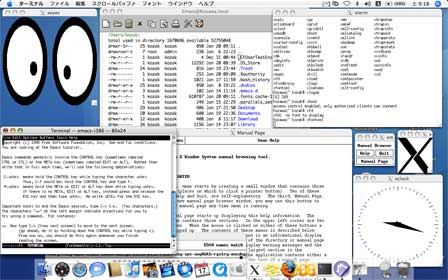

Mac OS Xの再導入の際にカスタムインストールを選択したところX11が選択項目にありました。これを選択することによりX11のアプリケーションが使えるようになります。上の画像は、おなじみのxtermやxeyes、xmanを起動しているところです。

Mac OS XがUnixをベースとしていること、またそれがMac OS 9からの移行の際にはユーザーに戸惑いをもたらしたことはは有名です。しかし今回MacBookの購入で初めてMac OS Xを使用することになった私にはMac OS Xは十分にUnixな部分を覆い隠しているように見えました。それがX11を導入して遊んでみると、一気にUnixな気分にさせてくれます。きっとX11のアプリも簡単に追加導入出来るのでしょうね。

実はX11を選択導入しなくてもTerminalを起動するとbashが動いているしperl 5.8は標準で導入されています。私にとってはコマンドライン環境は、これで完璧です。またX11のアプリで有名どころはMac OS Xに移植されているものがあるようです。実は上の画像の中央上の方で起動しているEmacsはMac OS版です。ということでX11を選択導入したのはX11な気分を味わえたということ以外に意味は見いだせていません。紹介しておきながら、お勧めしないようなオチになってしまいました 😛

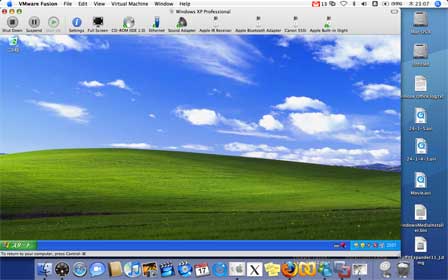

Parallelsを未だ評価中ではあるが、以前から馴染みのあるVMWareがIntel Mac向けのベータ版を配布しているとのことで試してみることにしました。最初VMWareのトップベージからダウンロードページを探そうとして、ちょっと迷ってしまいました。結局、元麻布春男の週刊PCホットラインのVMWare Fusionの紹介記事中にリンクがあるのを思い出し、そこからダウンロード出来ました。

導入の流れははParallelsと大差はありません。ただしXPの導入自体はParallelsではXPの自動インストールの機能があるので楽ですがVMWareでは普通に手順を踏んだ導入を行わなければなりません。

使用感はすこぶる良いです。Parallelsでは、少し引っかかるような動きが時折見られるのですがVMWareはとてもスムースです。まだ使用時間は2時間ほどですが、いくつか気がついたところをあげておきます。

– ParallelsでVS2005を導入する時にはCDをイメージにしてから出ないと導入出来ませんでした。VMWareは直接CDから普通に導入出来ました。

– BootCampのデバイスドライバーCDを導入することによりiSightやBluetoothが使える。

– キーボードの掴み方がParallelsより強いかも? VirtueDesktopをキーボード・トリガーで使用していたのですが、VMWareにフォーカスがあたっているとトリガーとして働きませんでした。現在はマウストリガーで画面の切り替えを行うようにしています。

– 残念ながら仮想HDDは現在のところ一つしか接続出来ない。これはベータですし致し方ないでしょう。

– Shared Folderを設定することによりMac OSのディスクが見えるのですがXP上でフォルダーを探すのが難しい。ネットワーク全体を表示して初めてVMWare Shared Foldersが見える。Parallelsはデスクトップにショートカットが作られている。

– マウスはシームレスにMac OSと行き来出来るのだがXP上でワンクリック余計に押さないといけない。

Parallelsには、応援したくなる何かがあります。でもVMWareの使用感の良さは、それを超えるかもしれません。まだまだこれから試して行くので何か問題が出てくるかもしれません。また気づく点が見つかれば、何か書いてみたいと思います。