先日から遊び続けているGoogleMapsのLatitudeですが、英語モードでiGoogleを表示することによりWebからでも友達の位置情報を見ることが出来ます。今までWebからLatitudeを見る方法が無いかと悩んでいた方は、リンクをクリックしてみてください。

普段は有線LANでMacBookを接続しているのですが、部屋の模様替えのためリビングにて無線LAN接続をしていました。何時ものように世界各地の友人の動向をLatitudeで眺めていると何故か自分の位置情報の更新時間が”0m ago”になっています。E90のGoogleMapsは間違いなく完全に止めた状態になっています。

そこで思い出したのがGmailの署名に位置情報を付加する公開実験が行われているというニュースです。試しにGmailの該当機能をEnableにしてみると「Sent from: 上海 上海 中華人民共和国.」と入ります。このニュースによるとIP AddressもしくはWifiによる位置決めと書かれています。「上海 上海」だけではどちらによるものかは判然としません。

Latitudeの方は、かなり狭い範囲で正確な位置に絞られています。今日に限って無線LANをオンにしていることから、やはり無線LANによる位置決めが上海でも出来るということのように思えます。GoogleMaps3.0の紹介の時にGPSを使わなくても80mの円の中で位置が決まっていると書きましたが、それも無線LANによる位置決めが効いているからなのかもしれません。確かに我が家も弱いながらパブリックなWiFiのSSIDが見えています。今度、どこか別の場所でも試してみよう。

今更なネタですが、今年に入ってからDropboxを使い始めました。以前から名前だけは知っていましたが、色々と懸念があって試すには至りませんでした。昨年末から一般公開になってtwitterでも、その名前を見かけるようになって改めて試してみることにしました。

もともとの懸念というのはMac OS Xのサポートと中国からの転送速度でした。使ってみるとWindowsもMac OS Xも全く同じ使用感です。 ここまで使い勝手を同じにしているのは大した物です。上海からの転送速度については残念ながら速いとは言えません。それを承知の上で使い方を限定するしかありません。

私は通常MacBookとMac miniの2台のパソコンを常用しています。その間で必要なデータは、互いにディスクをマウントし共有します。その一部をDropboxに肩代わりさせる事にしました。

Dropboxの一番の利点は単純なオンラインストレッジでは無くローカルのDropboxフォルダーのミラーコピーになっていることでしょう。リモートコピーしたいデータを別の場所からDropboxのフォルダーに送るのではなく、共有したいデータの置き場所を最初からDropboxフォルダーにするだけで後は何の手間も要りません。例えば表計算のワークシートをMacBookのDropboxにおいた場合、それを編集保管すると自動的にDropboxサーバーとMac miniのDropboxフォルダーにコピーされます。同じデータがローカル2カ所とサーバーに置かれるのでバックアップとしても機能します。

残念なことは、やはり転送速度です。上海からの転送速度がもう少し速ければ色々なデータを置くことも出来るのですが、今のところは小さなデータ専用です。そのため有料サービスへの移行の予定もありません。 😛

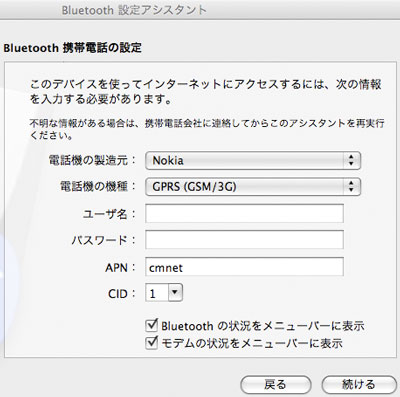

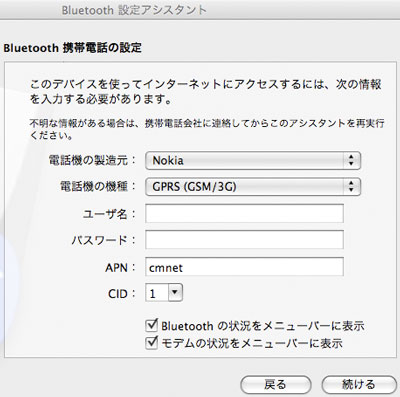

日本のように回線が速かったり接続設定が秘匿されている場合はあまり使わなBluetoothを使用してNokia携帯電話をモデムとして使用する方法です。中国ではまだまだ使いでのある方法です。Mac OS X (Leopard) からの設定例はあまり紹介されていないようなのでメモ代わりに簡単に書いておきます。

まずNokia携帯電話側の設定です。通常のアクセスポイントは設定されているという前提です。

まずNokia携帯電話側の設定です。通常のアクセスポイントは設定されているという前提です。

Tools/Setting/Connection/Packet Dataの画面でモデム接続に使用するAccess point名を指定しておきます。

設定のキーポイントは、ほとんどこれだけと言っても良いでしょう。

Mac OS Xからは「Bluetoothデバイスを設定」を起動します。Bluetooth携帯電話の設定に入り目的のデバイスを選択します。「この電話のデータ接続を使ってインターネットにアクセス」を選択し設定を続けます。

後は「Bluetooth携帯電話の設定」にてAPNを設定するだけです(接続先によってはユーザー名、パスワードも必要です)。

これでネットワークの設定の中のBlutoothのデフォルト構成に必要な設定が出来上がります。ただし、先に何かしら設定が入っている場合はうまく行かないかもしれません、その場合はネットワーク設定の画面にて同様の設定を行えば良いです。

GoogleカレンダーとiCalが気持ち良く同期、イベントもSMSやMacBook上のポップアップで知らされるようになりました。これで、ほとんど目的達成なのですが、せっかくですのでモバイルでバイスにもイベントを同期してみます。対象はNokia E90とiPod Touchです。

[デバイスとの同期 ]

iPod Touchは同じApple製品なのでiCalとの同期に不安はありません。ただしiPod Touchで作成したカレンダー・イベントはiCal上のローカルなカレンダーにしか同期されません。従って、それをGoogleカレンダーにまで反映させるにはiCal上でのカレンダーの変更が必要です(詳しくは昨日のエントリーを参照ください)。

Nokia E90はiCal, Googleカレンダーの双方と同期する手段がありますが、今回はiCalとの同期を行ってみました。E90をMac OS XのiSyncで使用するためにはNokiaが提供しているプラグインを導入します。iSyncがE90を見つけてくれれば、後の設定に悩むことはないでしょう(手抜きか?)。

E90の場合もiPod Touchと同じでデバイス上で作成したイベントはiCalのローカルなものになります。私の場合、イベントの作成はほとんどPC上なので、これで良しとします。E90での更新が主であればGooSyncなどを利用して直接Googleカレンダーに接続した方が良いでしょう。

[ 同期の自動実行 ]

iCalはMac OS Xの起動時に実行するようにしました。

iPod TouchはUSB接続必須なので、残念ながら自動実行の対象外。

Nokia E90とiSyncの接続はBluetoothなのでiSyncさえ自動的に起動出来れば同期が出来ます。参考にしたのはJavaFlavor Weblogさんの記事です。

スクリプト・エディターはアプリケーション/AppleScriptの中にあります。また、スクリプトを保存する時にはフォーマットをアプリケーション、オプションは何も付けないようにします。

crontabの編集は私はそのままコマンドラインで行いましたが、viの操作を少しは知っていないとつらいです。試してはいませんがGUIのインターフェースを持ったcrontab編集ツールもあるようです。

実は私、かなり忙しく働いていた頃もPIMのカレンダー機能はほとんど使用したことがありませんでした。今も昔も記憶しておける程度のイベントしか持っていないのですが、だんだん記憶力とか気力に問題が出てきそうな不安があり締め切りのあるイベントや定期的に実行しなければならないタスクをツールを利用して尻を叩いてもらう事にしました。

目的から考えるとRTMがぴったりなのですがGoogleカレンダーの豊富な通知機能も捨てがたいところです。そんなことを考えながら併用していたところMac OS XのiCalとGoogleカレンダーが簡単に同期出来るという記事を見かけたので試してみました。もともと2008年7月頃GoogleカレンダーがCalDAVという機能を持った時からiCalとの連携は可能だったようですが、その設定を簡単に行うcalaborationというプログラムが出来たという事です。

calaborationによる設定はとても簡単でしたが、iCalの仕組みそのもので少々悩んだ部分がありますので、それだけを書いておきます。

[ 複数のカレンダー ]

iCalにはWorkとかHomeといった複数のカレンダーが規定値として設定されています(ひょっとして私の環境によるものかも)。これらはカテゴリーの様な物で目的別に設定しiCal上で一元管理するためのものです。GoogleカレンダーはiCal上で独立したカレンダーとして扱われます。

メニューから「表示」「カレンダーリストを表示」を実行すると左側にカレンダーリストが現れます。これを見れば一目瞭然。

[ Googleカレンダーとの同期 ]

規定値では5分ごとに同期されますのでiCalを立ち上げて色々といじっているうちにGoogleカレンダー側のエントリーがiCal上に現れます。ところがcalaboration以前にiCalにエントリーがあったとしても、それらはGoogleカレンダーには反映されません。

既存のイベントをGoogleカレンダーに反映させるにはiCal上で該当のイベントをカレンダーリストのGoogleのところにドロップしてカレンダーを変更します(iCal内のカレンダー変更は右クリックで出来ます)。新規に作成する場合はカレンダーリストでGoogleのカレンダーを選択しておいて新規イベントを実行します。

外出時にはネット難民になることもしばしばなので、iCalを携帯電話やiPod Touchと同期しておけば安心です。そのあたりは、また次回に書きたいと思います。

最近は、本気モードの写真撮影はデジタル一眼(まぁ、本気の程度が知れてはいますが^^;)、普段撮りは携帯電話というスタイルが定着しています。携帯電話、現在はE90、で撮影した写真をブログなどで使用するために一枚だけMacBookに送り込む時にはもっぱらBluetoothを使用しています。

Mac OS X Tigerの時は何も考えること無くE90で写真を表示しておいてSend/Via Bluetoothでペアリング済みのMacBookに写真を送りつけることが出来ました。ところがMac OS X Leopardに変更してからは、これがSending failedのメッセージで失敗してしまいます。

しばらくは、機能が落とされたのかと思っていました(考えてみればあり得ない話です)。別件でLeopardのシステム構成/共有を開いてみると「Bluetooth共有」という設定がありました。これを有効にしたところ以前と同じようにE90からの操作で写真を送れるようになりました。

Tigerでも何かしら設定はあったのかも知れませんがBluetoothの設定の中にあったのは間違いないと思います。Leopardでは共有に引っ越ししたのだと思います。

ただいま所用で日本に来ています。日本に来る前にAmazonでb-mobile 3G hours 150をポチっておきました。35,511円でしたので大手家電店でのポイント還元を考えても、ややお得です。

ただいま所用で日本に来ています。日本に来る前にAmazonでb-mobile 3G hours 150をポチっておきました。35,511円でしたので大手家電店でのポイント還元を考えても、ややお得です。

最近になってMac OS X用の接続プログラムも用意されました。あえて余分なプログラムを導入する事もないので、以前公開されていた手作業による接続設定を行いました。帯域制限がかけられているという噂ですが、普段遅い回線にならさている身にとっては十分な速度です。

ブログ「電話にでんわ」さんで有益な関連情報が出ているので、他にも幸せな状態になっています 🙂 。

b-mobile 3Gは時間制です。今回購入したものには150時間の使用権が付いています。有効期限は480日間。今現在、3日ほど使用して6時間の使用量でした。現在の帰国のペースだと、かなり余裕です。もう少しガンガンと使ってみようかな。

このUSBモデムはZTE製のものでSIMロックはかかっていないそうです。またGSM/EDGEでも使えるそうなので、上海に帰ったらテストしてみるつもりです。

かなり有名なFirefox拡張機能みたいなので改めて紹介する必要もないくらいですが、、、

自分で管理しているWebページの一つがDBなどをバックアップをしているものの、何か問題が有ったときに完全に戻せるのかどうか今ひとつ不明でした。そこで最低限画面のコピーだけでも取得しておこうと思いました。

FirefoxにもSafariにも現在の画面の保管を行う機能はあります。しかしながら連続した複数画面を取得するのには色々と問題があります。完全なオフライン・ページとして機能するようにweb画面を取得するツールを探すことにしました。最初はWindowsのIE6のお気に入り機能を試してみましたが今ひとつちゃんと動きません。そこでWindows版の独立したツールを導入しようと探しているうちにFirefoxのプラグインとして機能するScrapBookというツールがあるのを知りました。 これならWindowsを立ち上げるまでもなくMacでも使えます。

自分のサイトから他所へのリンクなども有りますがフィルター機能により的確に必要なページだけを簡単に取得出来ました。リンクもローカルに取得したものはローカルページに張り直されるので、完全な形でローカルデータが参照できます。またローカルデータはhtmlそのものなので他のブラウザーを使って参照することも出来ます。理想的なツールをまた一つ知って、ますますFirefoxから離れられなくなってしまいました。

最初に気づいたのはフラッシュ動画が再生出来ないという問題でした。動画は取り込まれている物の、1秒も再生されずに止まってしまいます。Silverlightの動画も同様です。

しばらく悩んでいて気づいたのはMac miniから音が出ていないことです。システムプロファイラを見ると内蔵オーディオが存在しない。とりあえず、ググってみるとtmxさんのブログの記事が見つかりました。分解して組み直したら直ってしまったとのこと。

私もとりあえず良く蓋を開けているので、調べてみるとDVDドライブの後ろ側にあるケーブルがゆるんでいました。これを入れ直したら、サウンドはもちろん、フラッシュ、Silverlightの動画再生も問題なくなりました。

Pyhton使いの人には今更な話ではありますが、、、

とあるアプリーケーションの都合でSQLeit3のデータベースを作り込むことになり、 最初は手慣れたPerlを使うつもりでした。ところが私の開発環境であるMac OS X Leopard上でCPANがうまく動かず必要なモジュールが組み込めませんでした(ソースを取ってきてもperl Makefile.plでエラー、CPANの不具合と根は同じかも)。で、調べてみると最近のPythonには標準でSQLite3のモジュールが付いているとのこと。因みにPythonはMac OS Xに標準で組み込まれています。

斯くして、にわかPythonプログラマーは誕生しました。といっても、テキストファイルを読み込み必要な部分を切り出してSQLite3のDBに仕立てるだけなので、サンプルコードに手を少しいれただけで出来上がりました。

もともとS60でのPythonが元気が良くて興味を持っていたのでPythonチュートリアルという教科書を一つだけ持っていました。これも、軽く流した程度です(訳者まえがきに、読者のレベルにより、どの辺りを読めば良いかのガイドがあるのが親切です)。後はグーグル先生のおかげで必要な情報は得られました。まだ、自分の必要とした部分しか資料も読んでいませんが、それがスクリプト言語らしい使い方かもしれません。

もともとS60でのPythonが元気が良くて興味を持っていたのでPythonチュートリアルという教科書を一つだけ持っていました。これも、軽く流した程度です(訳者まえがきに、読者のレベルにより、どの辺りを読めば良いかのガイドがあるのが親切です)。後はグーグル先生のおかげで必要な情報は得られました。まだ、自分の必要とした部分しか資料も読んでいませんが、それがスクリプト言語らしい使い方かもしれません。

SQLiteも手軽で良いです。ちゃんとしたSQLが使えますが、他のDBエンジンと違いサーバーが動いているわけではありません。Pythonなどの処理系の中だけで動くものです。それだけに単独で使用する場合には余計な手間が必要なくお手軽に使えます。有る程度まとまったデータを保管するときに、今までだとフォーマットを工夫して自前でファイルに保管していましたがSQLiteを使うとコード量がかなり減らせそうな気がします。

余談ですが、Pythonチュートリアルの表紙の蛇の絵が家内に不評で表紙を裏返して使っています。

まずNokia携帯電話側の設定です。通常のアクセスポイントは設定されているという前提です。

まずNokia携帯電話側の設定です。通常のアクセスポイントは設定されているという前提です。