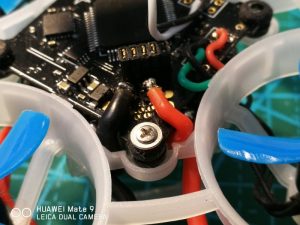

BetaFPV Beta65XのカメラをCaddx Turbo EOS1(1200VTL)に換装しました。

EOS1とEOS2の違いが今ひとつ分かりません。マウントのためのネジ穴があるのがEOS2だという説がありますが、わたしのはEOS1と書かれていますがネジ穴がありました。

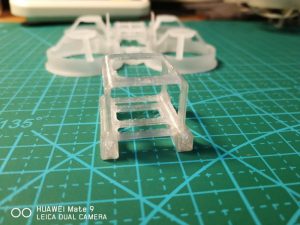

カメラマウントは以下のサイトからもらったデータを使用して3Dプリンターで出力しました。

https://www.thingiverse.com/thing:3113231

キャノピーは元々付いていたもののカメラ穴を広げ、またカメラマウントの足部分も当たるので少し切り取りなんとか付けました。

オリジナルのカメラでも十分に飛ばせますが、より解像度が上がり、暗い部分も良く見えているので、いざという時に役に立つはずです。

VIDEO

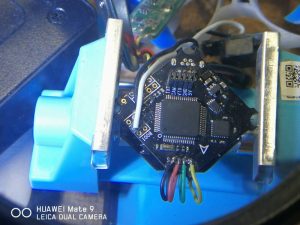

やや燃費が悪い(75Xと同じ容量の電池を使っても飛行時間がだいぶ短い)ながら家の中でも外でも軽快に飛ばせるBeta65Xですが、最近不調になり飛ばし始めてすぐにバッテリー電圧低下の警告が出るようになりました。原因の目星はだいたい付いていてESCポードとFCボードの間でうまく電圧が伝わっていないと想像出来ました。

対策として半田付けでジャンパーケーブルを組み込むことにしました。

ついでなのでXT30コネクターへの変更も行いました。

一体化した2Sバッテリーを使用するためにフレームに3Dプリントしたバッテリーホルダー の取り付けを行います。

バッテリーホルダーを設計した人は、バッテリーホルダーに切り込みを入れてフレームにはめ込むように考えていますが、3Dプリントで使用した材料がPLAという固いものなので、この方法は使用せず。フレーム側を大胆に切り取りはめ込んで接着しました。

なんだかXT30コネクターが筐体の大きさに対して不釣り合いな気もします。またもとのPH2.0コネクターに戻すかも知れません。

ついに3Dプリンターに手を出してしまいました。昨年くらいから興味もあって3Dモデルを作成するソフトウェアなども試してはいました。最近になり価格もどんどん下がり、筐体もコンパクトにまとまった物が沢山出てきました。加えてFPVドローンにハマるに連れて小さな部品を出力したくなり導入に踏み切りました。

どの製品にするかは、かなり悩みました。中国での価格、大きさ、入手しやすさ、修理依頼が出来るあるいは保守部品の入手性、などを考慮して最終的にはFlashforge Finder 、XYZ da Vinci nano 、XYZ da Vinci Jr 1.0A のどれにするかで悩みました。Flashforge Adventure3が魅力的なのですが、残念ながら中国で販売しているところが見つかりません。逆にda Vinci Jr 1.0Aは日本では販売されていないようです。

最終的には筐体の大きさに比べて大きな出力(175mmx175mmx175mm)が出来るXYZ da Vinci Jr 1.0Aに決めました。

初めての3Dプリンターなので評価は難しいですが、設置したその日から使える部品(他の人が作成したファイルを使用して)が出力できたので使いやすい3Dプリンターと言えると思います。

一番の問題点は専用カートリッジで提供されるフィラメントが少々高いということです。フィラメントの種類や残量をカートリッジに内蔵されているNFCチップて管理しているため、他社製のフィラメントは基本的には使用できないことになっています。600gのカートリッジが中国で定価199元です。そこそこの値段ですが個人的な消費量は知れていますので値段自体に問題はありません。一方Jr 1.0AではPLAの他にTough PLA, PETGが使用できますが、中国のXYZからは販売されていません。他社製のTough PLAやPETGフィラメントをそのうち試してみたいと思っています。その時にはNFCチップのハッキングが必要になりそうです。

ファームウェアの更新でサードパーティーのフィラメントも使えるようになりました。(2018/NOV/20更新)

Beta75XもBeta65Xも快適に飛行出来て気に入っていますが、いろいろと問題もありました。

[ Prop Washout ] Beta75X Washout Tuning を施すことでだいぶ良くなります。根本的にはプロペラを囲んでいるダクトが良くないという話しもあり、ダクトを削るという手法もあるそうです。これはまだ試していません。

65Xも似たような挙動がありますが、今のところ何もいじってはいません。

[ 75Xでモーターが止まる]

[ 65XのFCボードのピンが半田付け不良 ]

[ 65XのSBUSポートが動かない ]

[ 65Xのプロペラが外れる ] (追記)

今のところ、こんな感じです。

BetaFPV Beta75X 2Sはとても力強くポテンシャルの高いブラシレスなマイクロドローンです。これにRunCam Split Mini 2を搭載してHD画質(1080P 60FPS)での録画が出来るようにしました。

マウントは3Dプリントしたもので上海のFPVドローン師匠の設計です。写真のものはバージョン1で、ただいま進化中です。

カメラもボードもむき出しです。そのためクラッシュでボード上のスイッチがもげてしまいました。この部分は改良の余地ありです。

重量は17gほど増えて450mAhのバッテリーを使用した場合の総重量は88.7gになりました。またRunCam Split Mini 2の消費電力が650mAx5Vもあるのが少し心配です。

実際に飛ばしてみると、オリジナルに比べると重さを感じます。それでもロールくらいは軽くこなせるほどにパワーの余裕はあります。飛行時間は450mAhのバッテリーではオリジナルに比べると2分ほど飛行時間が短くなり、2分半を経過したら何時でも降ろせる状態にしなければなりません。マイクロドローンとしては標準的な飛行時間とも言えます。

VIDEO

PS. ひとつ書き忘れ。Beta65XでもRunCam Split mini2を試してみましたが、今一つでした。飛ぶことは出来ますが燃費が悪すぎます。飛行時間が1分あるかないかくらいになってしまいます。実用的とは言い難いです。

Beta75Xに続いてBetaFPV Bet65Xも飛ばし始めました。こちらも2Sバッテリーで力強い飛び方をします。わずか10mm(モーターの対角線上の距離)ですが小さいと室内でも無理なく飛ばせます。ただ、そのパワー、速度を実感するためには屋外飛行を行わねばなりません。

何と言っても小さな機体です、ブッシュに埋まると探すのが大変ですので、まずはブザーを取り付けました。

75Xはフレームにブザーを取り付けるところがありましたが65Xにはありません。単体のブザーは小さいので、そのままキャノピーに押し込む事にしました。

これで屋外飛行の準備は完了です。

65XのPIDなどは全く弄らずに飛ばしてみました。激しい動きをすると、変な動きがあるようにも思えます。チューンした75Xに比べるとアクロバティックな飛行は難しい気もします。これは私が慣れていないからかも知れません。

普通にビュンビュンと飛ばすだけならば、かなり面白いです。

VIDEO

Beta75Xの電源ケーブルは二つの仕様があります。私が購入したのは1Sバッテリーを二つ使用するタイプのものでした。最初に付いていたものはケーブルも太くしっかりとしたものでしたが、いろいろと改造しているうちに手違いでショートさせてしまいコネクターを焼いてしまいました。

手持ちのPH2.0コネクターを取り付けましたが、これのクオリティが今一つで衝撃で緩んだり、挙句の果てにはピンのカシメが緩くなり電線が抜けてしまいました。質の良いPH2.0コネクターを探そうとも思いましたが信頼性を考えてXT30に交換することにしました。電流の流れを良くするためにBeta65XをXT30使用に変更した人もいるくらいなので、瞬発力も良くなるかもしれません。

[ 電池 ]

BetaFPV純正

59元

7.4V 300mAh 35C/70C

18.1g

2個セット118元で売っていた

XP03002ECO

28.8元

7.4V 300mAh 35C

16.1g

Babyhawk用として売っていた

TATTU

43元

7.4V 450mAh 75C

28.4g

大容量ながら、そのまま75Xの電池ホルダーに入る

XP03002ECOは格安ですがコネクターが違うのでXT30に交換する手間がかかります。そのうえ、実際に飛ばしてみると電圧低下が速くLow Battery alarm(セルあたり3.5V)が数十秒で鳴り始めます。その後、2分以上飛ばせますが今一つ気持ちが悪いので限界まで飛ばすこともなく使用するのをやめました。

TATTUは大容量なので当然重量も10gほど増加します。気持ち飛び方が重くなりますがロールもフリップも普通にこなせるので第三者的に見ていればさほど飛び方は変わっていないのかもしれません

飛行時間は純正電池(300mAh)だと2分半ほどでLow Batteryが出て3分半でLand Nowが出ます。その後もしばらくは飛ぶので場合によっては4分くらい浮いています。 TATTU(450mAh)は4分半でLow Batteryが出て5分過ぎにLand Now、頑張って5分半浮いているくらいの感じでした。TATTUは期待通り長時間飛ばせましたがLow Voltageが出てからの電池の減りがやや速く感じました。普通に飛ばすのは、やはり純正電池が良いようにも思えます。しかし容量が増えて値段が安いのは魅力ですのでどちらを買い足すぺきか非常に悩みます。

左からTATTU 450mAh. BetaFPV 300mAh, ノーブランドXP03002ECO 300mAh

Beta75Xの飛行は99%、屋外でFPVで行っています。そのため予定外の場所に着地した場合、機体が小さいので草むらなどでは目視で発見することは困難です。Beta75Xではmotor beeperも使えるようにはなっていますが、流石にモーターが小さいので実用的な大きさの音を鳴らすことは出来ません。追加でブザーを取り付けるのがお勧めです。

幸いBeta75XのFC にはBuzzer padがありますし、フレーム後方にもブザーを取り付けるところがあり、幅が23mmほどの基板がちょうどはまります。

BetaFPV Beta75X 2Sは形状としてはTinywhoopですが、ブラシレスモーターを搭載しバッテリーも2S(2つのセルを直列接続したもの)で可動するパワフルなFPVドローンです。モーター間の長さは75mmと手のひらサイズですが室内で飛行するには明らかにオーバーパワーで屋外飛行に適しています。手のひらサイズですので小さな広場でも無理なく飛ばせます。ダクトでプロペラが囲まれているので、周辺に人がいても恐怖心を与えることはありません。とは言え素肌に回転するペラが当たると怪我はしませんが、かなり痛いです。したがってやはり人が多い時は飛ばさない方が良さそうです。

[ 機体の概要 ]

[ 快適な屋外飛行 ] VIDEO

半年くらい前に不調になったMac miniの代わりにIntel NUCを導入して快適にWindows生活を送っています。ただ同じ部屋で使用している他のデバイスでは電波に不足がないのにIntel NUCは今一つアンテナの勢いが悪いです。実用上問題はないと思いますが改善を試みてみました。

ググってみて分かったのは同じことを考えて外部アンテナ用のコネクターを取り付けている人たちが少なからず居るということでした。ということで、事例は沢山見つかりますが日本語での事例として書いておきます。

準備するのはMHF4という小さなコネクターとSMAコネクターが付いている細い同軸ケーブルです。重要なのはMHF4コネクターで、これがNUCの基盤側に刺さります。似たような形状で少し大きいものもありますので要注意です。もう一方のコネクターは使用するアンテナに合わせて準備します。SMAコネクターでもアンテナ側がオスだったりメスだったりします。

手順は難しくはなくNUCの裏蓋を開けて、HDDとSSDを外すとWiFiモジュールとアンテナコネクターが見えます。アンテナはMAINとAUXがあります。わたしはMAINだけを外に引き出しました。コネクターをケースに取り付けると美しいですが、持ち歩くわけでもないのでカバーのスリットからケーブルを引き出すようにしました。

netsh wlan show interfaceで電波の強度をみて行いました。

オリジナル

Signal : 56%

外部アンテナ

Signal : 80%

Signalは間違いなく強くなったので、とりあえずは成功したのだと思います。