[ 基本設定 ]

Raspberry PiのOSは一般的なRaspbianを使用しています。これについては沢山の情報がありますので、ここでは省略します。

WiFiの設定については「Raspberry PiのWiFi化」を御覧ください。

[ チューナーの設定とADS-Bデコーダー ]

RTL2832UはUSBチップも兼ねています。これをサポートしたドライバーとADS-Bのデコードを行うアプリケーションを導入します。前者はrtl-sdrというパッケージでADS-Bデコーダーはdump1090というパッケージを使用しました。導入についてはまるまる以下のページに乗っているコマンドを打ち込めば完了します。

「ADS-B and the Raspberry Pi Revisited」

この説明はRaspberry Piを前提として書かれていますがノートPC上のUbuntuでも全く同じ手順で大丈夫でした。該当ページが無くなってしまうといけないので必要なコマンドだけ以下に書き出しておきます。

sudo apt-get update

sudo apt-get install git

sudo apt-get install cmake

sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev

sudo apt-get install build-essential

git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git

cd rtl-sdr

mkdir build

cd build

cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON

make

sudo make install

sudo ldconfig

sudo cp /home/pi/rtl-sdr/rtl-sdr.rules /etc/udev/rules.d/

sudo reboot

rtl_test -t でRT2832Uのハードウェアに関する情報が表示されれば成功です。

sudo apt-get install pkg-config

cd ~

git clone git://github.com/MalcolmRobb/dump1090.git

cd dump1090

make

./dump1090 を実行して何かしら文字が連続して表示されれば成功です。

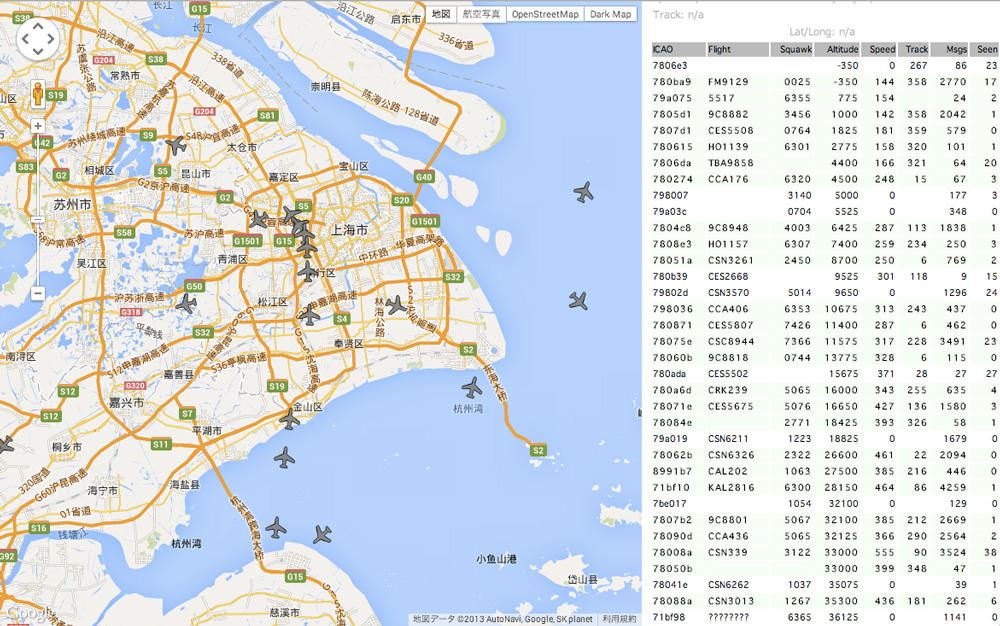

./dump1090 –net > /dev/null

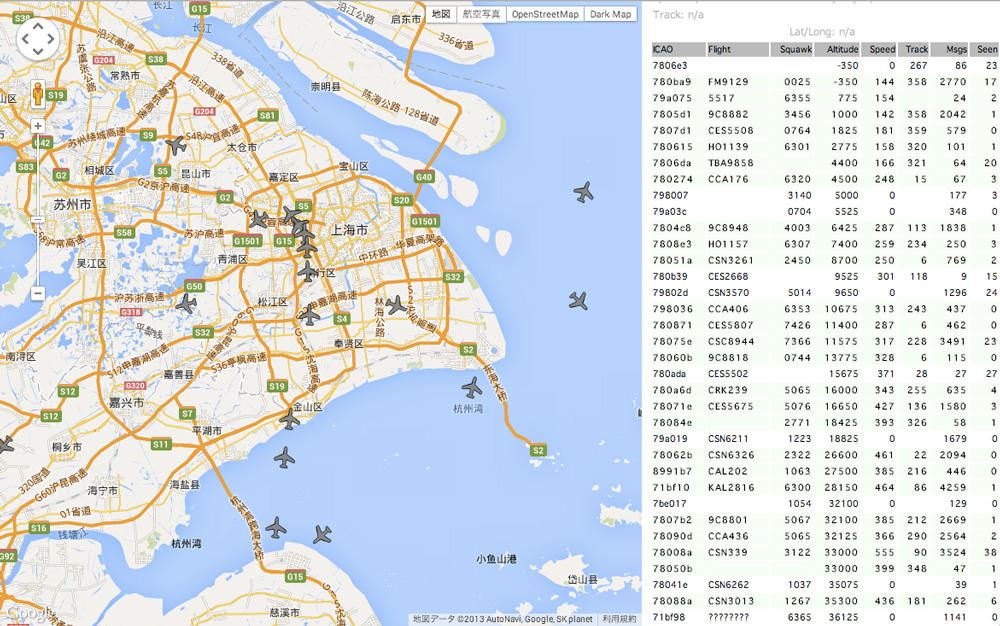

みたいにして外部からwebブラウザーで http://10.0.1.22:8080/ みたいに接続するとGoogle Map上に飛行機がプロットされた格好の良い画面が表示されます。

これでADS-Bを受信して個人的に楽しむ環境が完成しました。付属のアンテナをマンションの窓の内側に貼り付けただけですが、かなり多くの航空機からの電波を受信することが出来ています。一番遠くでは杭州よりも遠いところの航空機も見えていました。おおよそ180Kmくらいのところでした。ちゃんとしたアンテナを設置すれば、この倍くらいの距離がカバー出来るそうです。

RTL2832Uというデコーダー(ネットワーク屋にはお馴染みの蟹のマークのチップが入っています)+R820Tというチューナーの乗ったUSBスティクタイプのDigital Energy DVB-T+DAB+FMというチューナーを購入しました。販売店によるとR820Tチューナーということでしたが同じパッケージでE4000チューナーの物もあるので蓋を開けてR820Tであることを確認しました。実は後でdump1090というアプリケーションのメッセージでも確認できました。

RTL2832Uというデコーダー(ネットワーク屋にはお馴染みの蟹のマークのチップが入っています)+R820Tというチューナーの乗ったUSBスティクタイプのDigital Energy DVB-T+DAB+FMというチューナーを購入しました。販売店によるとR820Tチューナーということでしたが同じパッケージでE4000チューナーの物もあるので蓋を開けてR820Tであることを確認しました。実は後でdump1090というアプリケーションのメッセージでも確認できました。

中国ではお馴染みのネット通販サイトtaobaoで45元で購入しました。日本のアマゾンでも全く同じものが手に入るようです(リンクは末尾)。

もともとはラジオやワンセグテレビ(日本のとは違うみたい)を受信するための物でリモコンとかも付属しています。このR820Tチューナーが素晴らしく、受信帯域が24MHzから1766MHzまで連続しているらしいです。昔、アマチュア無線をやっていた人間からすると、世の中そんなことになっていたのかと驚くような性能です。これが安価で入手出来るのは何とも素晴らしいことです。ネットの情報を見ると付属のソフトを使わずにフリーウェアで広帯域受信機やAir Band受信機として使用している人が多数見つかります。今回の目的は1090MHzで発信されているADS-Bトランスポンダーの受信ですが、そのうち別の活用法も試してみるつもりです。

最初しばらくの間、稼働できずに悩んでいました。全ては電源に関する問題です。Raspberry PiにはUSBが2ポート付いているものの供給される電力が極端に少なくWiFiドングルさえ稼働できません。そこでジャンク箱から古いUSBハブとそれに供給する電源を探しだして来て使っていたのですが、チューナーを接続するとこれでも電力が足りなくなっていたようです。ただ動かないだけでエラーメッセージも無いので問題を見極めるのに時間がかかってしまいました。少し新しいUSBハブに交換し電源も5V 2Aから5V 3Aに変更してやっと稼働するようになりました。WiFiドングルも写真の位置では不安定で挿入位置を電源に近い所に変更して何とか安定稼働するようになりました。因みにRaspberry Piの電源自体も同じハブから取るようにしています。

普通のノートPCを使用する場合は、こんな苦労は必要ないでしょう。

Raspberry piを数ヶ月前に譲り受けました。それ以前からFlightradar24へのデータ提供を試してみたいと思っていたので、それにRaspberry piを利用しない手はありません。

Flightradar24とはサイトを見ればすぐ分かるように現在フライト中の旅客機の情報をリアルタイムで表示するシステムです。iPhoneやiPadでアプリケーションを動かしている方も多いことと思います。

ここで表示されているデータは旅客機に搭載されているADS-Bトランスポンダーのデータを受信し解析しFlightradar24へ送信する世界各地のコントリビューターにより成り立っています。そのデータ提供者になってみようという試みです。もっとも、わたしの居るエリアは既にデータが提供されているので既存のデータ提供者が休止した時のバックアップくらいの意味しか無いと思われます。

特別なハードウェアはUSB接続なチューナーだけです。これが驚くほど安価で入手出来ます。

システムの設定は色々な人が仕組みを十分に作りこんでいるので適切な情報を探し当てればWindowsでもLinuxでも比較的簡単に構築することが出来ます。Raspberry Piを使用したためにハード的に幾らか困難な点がありましたがソフトウェアの構築はかなり容易な部類に入ると思います。

長くなりますので何度かにわけて書いて行きます。

BOSEのインイヤータイプのノイズキャンセリング・ヘッドホンQC20iを試しています。わたし的には地下鉄と飛行機での使用を考えていましたが、お試し期間的に色々なところで使ってみました。

◯[ 装着感 ]

目を引く特殊な形のイヤーチップ(StayHear+チップ)は効果的です。違和感なくしっかりと装着できます。

[ 音質 ]

厚手の布の向こう側の音を聞いているような印象です。現在使用しているちょっとだけ高めのソニーのイヤフォンがシャリシャリとした高音を出すので(決して良い音でも好きな音でも無いです)、余計にその印象が強いのかも知れません。ただしくぐもった音では無く、見方を変えれば長時間聞いていても疲れない音作りとも言えます。音については好みもありますし多くは語りませんが、私には好印象です。

☓[ 異音 ]

毎日、バスの中で使用してみました。決まって上海市内の高架道路を走っている時に、かなり耳障りな異音がします。ぼわっとかぽこっとかいった感じの音で耳に圧力を感じるような気がします。最初は製品の不良かと思いましたが、どうも発生条件が決まっているようです。ネットではトンネルに入る時に異音が発生するという話もありました。耳で聞いていても何がきっかけなのかは分かりませんが、特定の音にNCが変な反応をしているようです。地下鉄では一切問題が無いのでわたしの場合は支障なしです。

◯[ 電池 ]

電池の持ちはなかなか良いです。一日3.5時間前後使用して4日目の朝にバッテリーLEDが点滅を始めました。その後も5時間ほど使用する事が出来ました。カタログにある連続使用16時間に嘘はないようです。

☓[ コード ]

コードは太いですが適度に柔らかいので取り回しに困ることはありません。長さには賛否あるようですが私には問題無し。ただし風切り音がかなり酷いです。コントローラーとイヤフォンの間のコードを触ると大きな擦れ音がします。NCをオンにしているとかなり耳障りです。歩きながら使用すると風切り音は聞こえるしシャツの襟とコードが擦れて音がするしで不快です。もっとも歩きながらNCを使うなという話でもあります。わたしの場合は普段は歩きながらイヤフォンを使用することは無いので大きな弱点では無いです。

本体部分からiPhoneなどに接続するコネクターまでのコードの長さはかなり短いです。これも賛否両論あるようですが私は写真のようにiPod touchと重ねて取り扱えるので気に入っています。いっそのことベロクロテープで貼り付けてみようかと思っています。

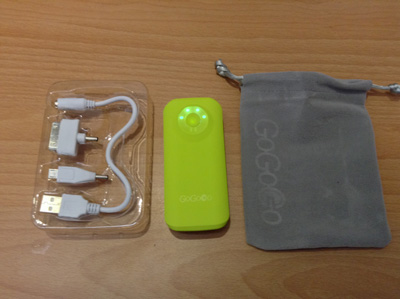

虹橋空港のバス乗り場でモバイルバッテリーを売る自動販売機を発見しました。場所は虹橋空港から浦東空港に行くバスの乗り場なので、長旅の果てにスマートフォンのバッテリー残が心もとなくなっている人にアピールしているのでしょう。

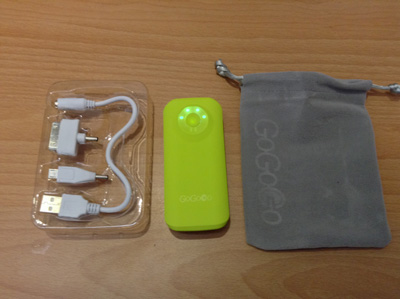

他の場所で買うより割高であるのは承知のうえでどんな物が売られているのが試しに購入してみました。売られているのは容量別に三種類で、2800mAhが100元、5600mAhが200元、8400mAhが300元です。考えてみれば自販機ですから、このお釣りの要らない値段設定は妥当なものでしょう。物理的な大きさが適当なので200元の物を購入しました。ちゃんと充電された状態で売られていました。

購入した時は気付かなかったのですが、ポーチとケーブルが付属しています。よく見るとパッケージの隙間からケーブルは見えますが、このあたりアピールすると売れ行きが良くなりそうな気もします。

付属しているケーブルはマイクロUSBとiOSデバイスのドックコネクターです。ところがドックコネクター、家の初代iPadで試そうとしたら何とコネクターが刺さらない。無理して本体を壊してはいけないで、あんまり強くは押し込んでいませんが、どうみても使えない様子です。

プラスチック製ですが表面の手触りが柔らかい感じに加工されているのに好感を感じます。表現が難しいですが、触った時に冷たくなく布を触っているような感じがする表面です。

割りと小型で軽いので、本当に5600mAhの容量があるのだろうか、ということで簡単にテストを行いました。

iPad mini

何故か充電不可能でした。充電開始するのですが直ぐに出力が遮断してしまうようです。バッテリーのパッケージにはOutput 2.1Aと書かれているのですが、それ以上の電流が流れているのだろうか? ちょっと謎です。

初代iPad

電池残量0の状態から充電して53%くらいまで充電出来ました。初代iPadのバッテリーは24.8Whとの事です。電圧を3.75Vととすると6600mAhほどでなので妥当なところでしょう。

第5世代iPod Touch

5回半の充電が可能でした。iPodの電池残量が確実に10%以下になり電池が赤い表示になった後から充電しています。また時折、充電中に使用していました。iPod Touch5のバッテリー容量は930mAhとの事なので、iPadの時より成績が良い気がします。いずれにしろ5600mAhの表示に嘘は無いと思います。

バッテリー残を示すLEDが4個付いています。概ねリニアに減っていくようなので残量の目安として問題なく使えます。

オマケとしてフラッシュライト機能もあります。ただし、これに使われているLEDが白色では無いせいか今ひとつ明るくありません。分解してLEDを付け替えてやろうかとも思いましたが手持ちのLEDではどのみち一灯ではたいして明るくならないので止めておくことにしました。

JBL PEBBLESという小型のPC用スピーカーを入手しました。USBでPCに接続するだけで鳴らせます。USBバスパワー駆動なので電源の接続も必要なくUSBケーブル一本と左右のスピーカーを接続するケーブルしかありません。外部スピーカーを接続したいけどPC周りはすっきりさせたいと思い入手しました。

JBL PEBBLESという小型のPC用スピーカーを入手しました。USBでPCに接続するだけで鳴らせます。USBバスパワー駆動なので電源の接続も必要なくUSBケーブル一本と左右のスピーカーを接続するケーブルしかありません。外部スピーカーを接続したいけどPC周りはすっきりさせたいと思い入手しました。

右側本体側面に電源スイッチとボリュームがありますが、ほぼ操作することはありません。電源スイッチは入れっぱなしで良いでしょう。ボリュームはPCのボリュームと連動しているものなので画面上のボリュームやキーボードで操作をした方が手っ取り早いです。

USBバスパワーなので音量がどれくらい出るのか懸念していましたがPCに接続するスピーカーとしては十分に大きな音が鳴ります。JBLのロゴは伊達ではありません。気持ち良い音で音楽を楽しめます。また背面にはバスレフの穴が開いています。控えめな印象ながら十分に低音もなります。

USBバスパワーなので音量がどれくらい出るのか懸念していましたがPCに接続するスピーカーとしては十分に大きな音が鳴ります。JBLのロゴは伊達ではありません。気持ち良い音で音楽を楽しめます。また背面にはバスレフの穴が開いています。控えめな印象ながら十分に低音もなります。

この手軽さと値段は買いでしょう。

手順自体は実は簡単ですが、そこにたどり着くまでに時間を費やしたので事例として紹介致します。

目的: Raspberry Pi + rasberrian に BUFFALOの小型USB無線LANアダプターWLI-UC-GNMを使用してApple Time capsuleで構築された無線LAN環境に接続する。

関連ドライバーはシステムに含まれている上に接続事例はインターネット上で多数見つかりますが、なかなか上手く行きませんでした。

[ Raspberry PiのUSBアダプターは電力不足 ]

Raspberry Piを稼働させていきなり空いているUSBポートに無線LANアダプターを挿入するとEthernetでのネット接続が切れてしまいました。仕方なくディスプレイとキーボードを接続し様子を見ます。無線LANアダプターを挿入するとキーボードも効かなくなり、取り外すと復活したりします。直感的にUSBの電力不足を疑いました。ネット上にも同様の情報が多くあり対策もそれなりに上がっています。Raspberry Piのボード上にジャンバーケーブルを半田付けしてUSBの5Vを補う方法を試してみましたが上手くは行かず。

結局、電源を供給出来るタイプのUSB Hubを使用することで解決しました。

[ 設定は十分に無線LAN電波の強いところで行うべし ]

作業部屋の電波が弱いのは認識していましたがiwlist wlan0 scanで弱いけど目的のSSIDが見えていたので大丈夫と思っていましたが、これが作業を長引かせる一番の要因でした。実際にはiwilist wlan0 scanも目的のSSIDが見えたり見えなかったりでした。DHCPからIPを貰う前に切れてしまうような状態で正しい設定を見つけられるわけがありません。

[ 設定手順 ]

色々と手動でのwifi設定方法がネット上に見つかりますが結局のところ組み込み済みのツールによる設定で上手くいきました。超簡単に手順を紹介しておきます。

– Raspberryを導入

– sudo rpi-update

– sudo apt-get update

– sudo apt-get upgrade

まっさらな状態で各種ソフトウェアが最新になっているということです。

– startxでXを起動。わたしの場合はrootで行いました。

– メニュー/Internet/wpa-guiを起動

– Adapterにwlan0が表示されていることを確認

– Scanボタンを押す

– 目的のSSIDが見つかったら、それをダブルクリック

– PSKを入力しSave

– Current statusで接続されていることを確認

– Fileメニューから構成を保管

以上です。各種設定事例とは違い出来上がった構成ファイルにはPSKが平文で入っていたりしますが、とりあえず私の環境では問題なし。

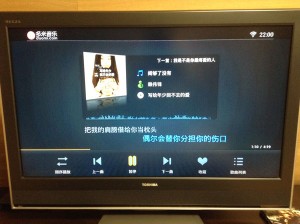

最近、中国で話題の携帯電話と言えば小米です。その小米が携帯電話以外にもネットワーク接続するSTB、ちょうどApple TVと同様な製品、小米盒子(小米BOXみたいな意味です)を出しています。テレビに接続するスティク型Androidとこれとで、ちょっと迷いました。ハードウェアのスペック的には劣りますが小米の製品力を信じて、こちらを購入してみました。

小米の携帯電話と同様にネットワークで決められた売り出し日時に購入申し込みをしないと買えません。そして数分とかからず携帯電話は十数万台、この小米盒子は一万台が売り切れてしまいます。

現在のところは毎週火曜日の正午に販売開始です。10分くらい前からwebページを開いて待機し、販売開始と同時にポチりました。この販売戦略はなかなか良いです。ポチる瞬間は躊躇する暇がありません 🙂 3時間以内に支払いを済ませないとキャンセルされますのでポチってから迷うことは可能です。ポチった後、即座に支付宝で支払いを済ませました。webサイトから当日中に出庫され宅配業者に渡されたことが確認できます。残念ながら宅配業者のwebサイトでのトラッキングナンバーの更新が今ひとつでしたが、実際の配達は翌日の午前10時くらいでした。ポチってから24時間かからずら手に入ったのは素晴らしいことです。因みに値段は299元、現在のレートですと5000円弱です。

パッケージはボール紙の箱ですが、かなりしっかりしたものです。一般的な中国国内製品とは違い箱自体も美しいです。内容物は本体、電源、電源コード、HDMIケーブルです。電源はUSBタイプを流用しています。HDMIケーブルが付属しているので直ぐに使えます。家の近所にはRadioShackがあるのでHDMIケーブルも入手可能ですが、上海でも家電店などでHDMIケーブルを売っていないところがまだまだ多いです。

本体に付いているインターフェース・コネクターは、HDMI, Ethernet, USBです。 当然WiFiも備えています。大きさはApple TVより微妙に大きいくらいです。

AVアンプにHDMIを接続し電源を上げるとWiFiの設定画面が出ます。付属のリモコンで設定を済ませるとメインメニューが出ます。なかなか美しい画面です。ブラウザーで好きなサイトに行くみたいなことは出来ません。決められたコンテンツをメインメニューから選んでいくだけですが、内容が充実していますし分かりやすく美しいです。右の写真のように歌詞テロップの出る音楽プログラムもあります。これを使って中国語の歌を覚える気まんまんになりました 🙂

AppleのAirPlayにも対応しています。横に並べているApple TVの立場が無いなぁと思いましたがMac MiniのiTunesからの再生が不確かな事が有りましたのでApple TVも併用することにしました。

これで299元はお買い得です。中国在住者限定ですが、お勧めです。

Kindle Paperwhiteは日米での値段の差が大きく日本で購入するのがだいぶお得です。そこを敢えてアメリカでKindle Paperwhite 3Gを購入したのにはわけがあります。日本版Paperwhite 3Gは日本国内でのみ3Gによる通信が可能であるとWebページに明記されています。一方、アメリカ版では”3G wireless works globally – download books anytime, anywhere”などと書かれています。これは、もう購入して中国でもちゃんと使えるのかどうか試してみるしかありません。

中国でも3Gのアンテナがちゃんと立っています。日本でも当然のことながら3G電波を掴んでいましたが何か出来るかまでは試していませんが、当然使えるのでしょう。

では、中国で3Gを通して何が出来るかを検証した結果です。

– 読書位置の同期は可能です。これが一番多用する機能ですね。

– ハイライトの同期も可能でした。

– シェア機能でFacebookやTwitterへの投稿も壁に阻まれている環境ながら問題ありません。ただしユーザーの設定はアメリカで済ませてあります。おそらくユーザーを登録することは中国内では出来ないのではないかと想像します。

– Amazonストアは接続しようとしているようですが、繋がりません。従って本の新規購入は出来ません。WiFiならば問題ありません。他の端末で購入は出来るので、まぁ問題なし。

– 本の購入は他の端末で行い、いざダウンロードしようとしてもこれもうまく行きませんでした。タイトルは即座に端末側画面にあらわれます。ただ「保留中」表示のままでダウンロードまで行ってくれません。大きなファイルは3Gではダウンロード出来ないという制限が元々ありますが試してみたのは普通の小説です。Androidの3Gでダウンロードしても数秒で完了するていどのものでした。これが出来ないと持ち歩く面白みに欠けるかもです。

ということで、完璧とは言えませんが中国でも3G接続は出来ているようです。ダウンロードこそ出来ませんでしたが読書位置の同期がどこでも出来るのは複数端末を使用している場合には心強いです。

追記) その後、台北で試してみたところ3Gで問題なく本のダウンロードが出来ました。ということで本のダウンロードが出来ないのは中国大陸のみの問題のようです。

日本版ですけど、、、