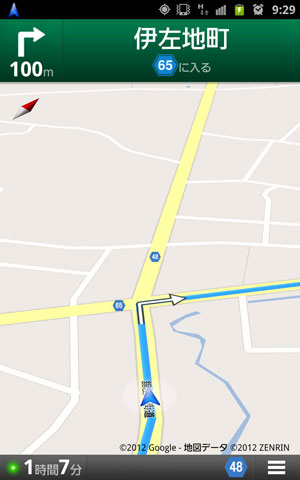

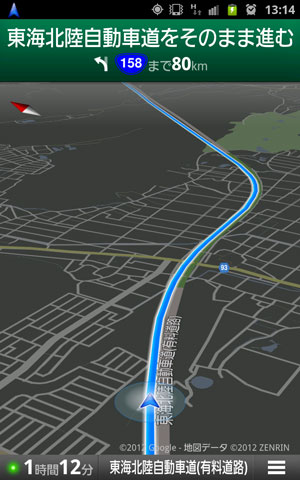

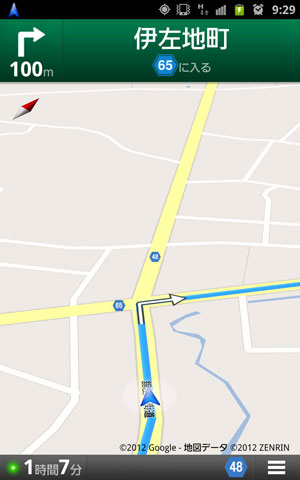

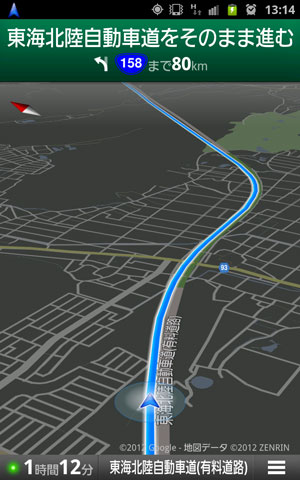

日本に行った際、Galaxy Note搭載のGoogle Mapsアプリのナビゲーション機能を試してみました。実は中国では経路探索は出来るもののカーナビの様な画面表示をしたり音声案内は出来ません。

日本でレンタカーとして借りたプリウスにはちゃんとした車載カーナビが付いていましたので、Galaxy Noteを本当に使っていた訳ではなく並行して動作させて本物のナビとの違いを見てみました。

ちゃんとナビらしい画面が表示されます。音声案内も良い感じです。経路から外れた道を走るとちゃんと再探査も行います。

当然ですがナビモードでは画面が自動的にオフになることもありません。電池の消耗が激しくなるので外部電源は必須と思います。

何度か不可解な経路を表示しました。本物のナビでも時折おかしな経路を表示することは経験的に知っていますが、Google Mapsは少しばかり頻繁に不思議な経路を示していました。

興味深かったのは高速道路でトンネルに入るとナイトモード表示に切り替わったことです。

車載カーナビでは車速パルスを取得しているのでトンネル内を移動中も概ね正しい位置が表示されます。Google Mapsのナビ機能もトンネルに入るまでの速度から現在位置を更新し続けてくれます。トンネル内で車の速度が変化したことまでは分からないのでトンネルを抜けてGPSで位置を掴んだ時点で現在位置が修正されます。よく出来ていると言えるでしょう。

もう少し経路探索が賢くなれば十分にカーナビの代用が出来ると思います。

2006年発売のEOS Kiss Digital XとEye-Fiを組み合わせて使用し始めました。古いカメラなのでCF CardアダプターにSD CardタイプのEye-Fiというメーカー保証の無い組み合わせですが、概ね問題なく使用できましたので、ご報告いたします。

使用機器:

– カメラ本体 : EOS Kiss Digital X

– CFカードアダプター : DeLOCK SDXC/SDHC/SDカードをCFカードTypeIIに変換するアダプター 61796

– Eye-Fi : Eye-Fi Pro X2 8GB EFJ-PR-8G このモデルだと一眼レフのRAW画像の転送も可能です。

このモデルだと一眼レフのRAW画像の転送も可能です。

– Android : Galaxy Note (Docomo SC-05D)

私自身Eye-FiはクラウドやPCに写真を自動転送するものだと思っていましたがAndroidなどの携帯端末にも直接接続できることを知人から教えてもらいました。これこそ、私の求めていた機能とばかりに設定いたしました。

目的:

移動中に随時、撮影した画像をGalaxy Noteに転送しビューワーとして使用したり、Dropboxへの転送、Instagramへの投稿を行うこと。

設定:

Eye-fiの設定はダイレクトモードのみにしました。一つだけ注意が必要だったのはカメラ本体の自動電源オフの時間設定です。最近のEye-Fi対応カメラならば問題ないのかも知れませんが、私のカメラはEye-Fiがデータ転送中でも電源オフになる可能性があります。なるべくならデータ転送が終わってから電源オフになるよう余裕を持たせるべきでしょう。私の場合は4分に設定しました。

トラブル:

日本で過ごした夏休みの間、一週間の間に450枚ほどの写真を撮りました。その間、二度ほどカメラ本体がCFカードのエラーを報告し一時的に撮影できなくなる事がありました。原因は分かりませんが電源オフにしたりカードを抜き差ししたりしているうちに回復しました。データの損失等は有りませんでした。保証外の使用方法ですし許容範囲と思います。

私の使用方法:

とにかく、撮影したものは即座にGalaxy Noteに自動転送させました。連続撮影しているうちにどんどん転送されていくので手間いらずです。一枚だけ撮影して、Galaxy Noteに転送されるのを待つ場合は、若干待たされている気分になることもありますが実際のところ2分もたたずに転送されています。

特筆すべきはAndroidに導入したEye-Fiアプリは拡張子CR2のRAW画像の表示も行えることです。撮影した画像は全てGalaxy Noteの大きな画面で確認することが出来ます。ただし、途中から見えなくなってしまったRAW画像もあるので何かしら、この部分にバグがあるかも知れません。

JPGファイルについてはInstagramに送ったりもしました。全てのファイルはDropboxに送り、宿に帰ってからPCで直ぐに使えるようにしていました。Dropboxへの転送は残念ながらEye-Fiアプリの共有メニューから手動で行います。自宅にならばEye-FiアプリからPCのEye-Fiアプリへの自動転送なども行えると思います。

ただし、この設定ですと自宅のWiFiにAndroidが接続されている時は画像の転送が出来ませんのでPCへの転送も併用すべきか考えているところです。

記事のコメントにてご指摘されましたので、ひとの記事として書いておきます。

ドコモ版Galaxy Noteのテザリングは日本国内ではSPモードが必須でmopera接続では行うことが出来ません。

わたしのGalaxy Noteはドコモの正規SIMアンロックを行ったものです。この場合、海外でデータ接続した場合は特別キャリア等の制限がない場合、特別な操作なしでテザリングが行えるようです。わたしの場合China Unicomの3Gデータ専用SIMを使用しています。通常のAPNを設定するだけでテザリングも使用できています。

前のエントリーと関連した話題です。Perlにもいつの間にかデバッガーが搭載されていました。ほぼpythonのものと同等の機能を持っていますが微妙にコマンドが違います。ということで、覚書エントリーです。

起動は、

perl -d hoge.pl

などとします。

コマンドは、

| ブレークポイント設定 |

b 100

|

行番号100にブレークポイントが設定される |

| ブレークポイント |

L

|

ブレークポイントが設定されていれば、その一覧が表示される |

| ブレークポイントの解除 |

B 100

|

行番号100のブレークポイントが解除される。番号の代わりに * を指定すると全てのブレークポイントを解除できる |

| 実行 |

c

|

ブレークポイントに遭遇するまで実行する |

| ステップ動作 |

s

|

一行だけ実行してデバッガーに戻ります。サブルーチンの内部に入り込んでステップ動作します |

| ステップ動作 |

n

|

一行だけ実行してデバッガーに戻ります。サブルーチンに遭遇しても次の行に進みます |

| 変数の表示 |

p $hoge

|

hoge変数の内容が表示される |

今時のpythonにはデバッガーが内蔵されているためブレークポイントを設定したりステップ動作を行いつつ変数の中身を調べるなどということを簡単に行うことが出来ます。たまにしか使わないためすぐコマンドを忘れてしまう自分のために覚書としてエントリーしておきます。

起動方法は簡単で

python -m pdb hoge.py

などとしてコマンドラインで起動します。同時にhoge.pyを行番号表示の出来るエディターで開いておくと分かりやすいです。

コマンドを自分で使う最低限のものだけ紹介します。

| ブレークポイント設定 |

b 100

|

行番号100にブレークポイントが設定される |

| ブレークポイント |

b

|

ブレークポイントが設定されていれば、その一覧が表示される |

| ブレークポイントの解除 |

cl 1

|

1番目のブレークポイントが解除される。番号を省略すると全てのブレークポイントを解除できる |

| 実行 |

c

|

ブレークポイントに遭遇するまで実行する |

| ステップ動作 |

s

|

一行だけ実行してデバッガーに戻ります>/td> |

| 変数の表示 |

p hoge

|

hoge変数の内容が表示される |

この本にはデバッガーについての解説は無いと思いますが、私がpythonを始めるにあたって購入した唯一の書籍です。

結果としては何という事も無いものでしたが、ひとつの事例として記録しておきます。

[ 現象 ]

Mac miniの電源を上げると風車が回り続けてMac OS X Lionが上がって来ません。

USBに用意したRecoveryDiskAssistantを立ちあげてリストアしようとするとデータが消せないというようなメッセージが出ます。

別HDDに入れているWindows 7からMac OS X Lionが入っているSSDは認識しているけれどもフォーマットされていないと言っています。

ということで、とりあえずWindows 7からフォーマット、テストでファイルをいくらかコピーするとうまくコピー出来ています。

再度、RecoveryDiskAssistatntのディスクユーティリティから消去、パティショニングを行うとフォーマットの途中でエラーします。どうもパティションは切れるけど、それ以上の操作が出来ないように見えます。表示されるエラーは何種類かありますが一例をあげると以下のような物でした。

Partition failed with the error:

Wiping volume data to prevent future accidental probing failed.

[ 背景 ]

このMac miniはHDDを二台搭載してRAID-0で動かしていましたが、やはりSSDの速さが魅力的なので一ヶ月ほど前にSSDに換装したばかりでした。最初はSSDの故障かとも思いましたがエラーメッセージを頼りにぐぐってみると海外の掲示板でSATAケーブルの緩みが原因であった事例が紹介されていました。私のMac miniもSSDを強く押すとケーブルが浮いてしまうことを思い出しました。

[ 修理 ]

ということで分解してみると、やはり基板上のSATAケーブルが浮いていました。SSDは正しい位置に入っているのですが、押さえるとかなり動きます。そのため簡単にSATAケーブルが基板上から浮いてしまう状態です。

SSDを外して厚みのある両面テープを裏側に貼り、SSDが簡単に動かないように組み立てました。

RecoveryDiskAssistantを起動しTimeMachineからのリストアでシステムは障害の発生する前の状態で復活しました。(TimeMachineバンザイ!)

因みに使っているのは、このSSDです。

上海の南京東路にあるNokia旗艦店にPureVIew808を見に行ったついでに、ちょっと気になっていたUSBバッテリーDC-16を購入しました。お値段は278元でした。バッテリー本体に短いUSBケーブルが付いてきます。携帯電話への給電も本体の充電も、このケーブルで行うことが出来ます。ちなみに、このケーブルは充電専用ではなくデータが通るものです。

細かな仕様などについてはデータシート(PDFへのリンク)を御覧ください。私はThinkPadを思い出させるシックな黒を選びましたが他に白、シアン、明るい赤紫色(fuchsia)があります。カラバリを揃えたいくらいです。

使い方はとても簡単。携帯電話を充電する場合もチャージャー本体を充電するにも単純にケーブルを接続するだけです。試しにGalaxy Noteを充電してみたところ50%程度は充電可能でした。DC-16の容量は2200mAhに対してGalacy Noteの電池容量は2500mAhですので、こんなものでしょう。

本体には4個のLEDが付いています。マイクロUSBコネクターの下にあるバッテリー・マークの所を押すとLEDによりバッテリー残量を確認できます。また充電中はLEDが点滅し充電の状態も確認できます。

本体には4個のLEDが付いています。マイクロUSBコネクターの下にあるバッテリー・マークの所を押すとLEDによりバッテリー残量を確認できます。また充電中はLEDが点滅し充電の状態も確認できます。

軽いので非常用の電源としてカバンの中に常備しています。滅多には使わないのですが、備えあれば憂いなしです。

今時は中華なバッテリーも性能的には問題ないようですし値段もかなりこなれています。敢えてノキアを選んだのは、デザインが気に入ったことと、やはり「愛」(© by 山根博士)ですかね。

Galaxy Noteは大画面が特徴ですから当然動画再生にもトライして見なければなりません。

以前Androidで動画を見ようと思ったこともありますがフォーマットなどの制約からあまり使い勝手はよく有りませんでした。それであまり期待はしていなかったのですが、どうやら随分と動画再生環境が良くなっているようです。

ドコモ版Galaxy Noteの動画再生用のアプリケーションは「メディアプレイヤー」と「動画」の2つがあります。通常使用を縦画面固定にしていても横画面で動画が再生出来るので「メディアプレイヤー」を主に使用しています。

とりあえずは日本で借りた映画をAndroid用に変換したものを視聴してみます。変換にはお馴染みのHandBrakeを使用しました。

HandBrakeにあるプリセットからAndroid Highというのを選べば概ねOKです。ただし、そのままでは縦横比が正しく表示出来ませんでした。我慢出来ないほどでは無かったので最初の映画REDは、そのまま見ました。2つ目にアジャストメントを作成する際に何気なくFramerate (FPS)を”29.97 (NTSC)”から”Same as source”に変更したところ縦横比が正しくなりました。FPSと縦横比ではあまり関係がないような気もしたので別ソースで二通り作成して確認しました。

手持ちの他のファイルもいくつか試してみました。

[ iPad 用ファイル ] 拡張子がm4vだったためか最初メディアプレイヤーのリストに現れませんでしたがフォルダーからファイル名を選んで再生できました。これも縦横比が変です。元はDVDからHandbrakeでエンコードした物でおそらくコーデックはAndroid用の設定と同じでH.264だったと思います。

[ DivX ] 昔存在していたDivXがスポンサーをしていた公式サイトからダウンロードしたものも難なく再生出来ました。縦横比も問題なし。

[ 謎のAVI ] かなり昔にエンコードしたAVIファイルなので詳細不明。これも問題なしです。これも縦横比問題なしでした。

[ FLV ] 最近はあまり使っていないのですが動画共有サービスからダウンロードしたフラッシュな動画も問題なく再生出来ました。縦横比も問題なし。

ということで、手持ちの動画は何でも再生出来そうです。Androidが進化しているのかSAMSUNGが偉いのかは不明ですが、VLCプレーヤーなどを待つことなく十分に動画が楽しめる事が分かりました。

大きな画面のGalaxy Noteで小説を読んでみようと思いたちました。

手軽に名作を楽しむ事の出来る青空文庫関連のアプリを2つ試してみました。ほぼ画面の好みで選べば良い感じです。

[ 縦書きビューワ ]

アプリ内からIPA明朝フォントをダウンロード出来るのが特徴です。また背景に古い文庫本を思わせる画像を配置するととてもよい雰囲気が出ます。

アプリ内からIPA明朝フォントをダウンロード出来るのが特徴です。また背景に古い文庫本を思わせる画像を配置するととてもよい雰囲気が出ます。

本のダウンロードには「青空プロバイダ」から入手するようになっていますが、都合によりまだ試していません(中国SIMだと使わせてくれないのかな?)。青空文庫のwebページからダウンロードしたデータもzipのまま指定すれば簡単に表示できました。

最初、栞を自動で記録してくれなくて今ひとつと思いましたが以下の設定により使いやすくなりました。

設定/起動時 = 「最新のしおりを開く」

設定/終了時 = 「常にしおりをはさんで終了する」

[ 青空読手 ]

設定項目が少ないアプリです。その代わり何も考えなくても十分に使いやすくなっています。大きなゴシック体フォントでゆったりと表示されるので読みやすいです。

設定項目が少ないアプリです。その代わり何も考えなくても十分に使いやすくなっています。大きなゴシック体フォントでゆったりと表示されるので読みやすいです。

本のダウンロード機能も内蔵されています。ランキング500位までならば手軽にダウンロード可能です。

上海に戻り、早速Galaxy NoteをChina UnicomのSIMで使い始めました。以前の記事でも書いた通り、日本に滞在している間にドコモ・ショップにてSIMロック解除をしてもらっていましたので特別に事は一切無く普通に使えます。

手持ちのChina Unicom SIMは通常サイズの物でしたのでハサミでバリバリと切っていきます。特別、型紙なども用意せずにDocomoのマイクロSIMを見ながら目分量で切りました。

無駄にLTE電波を探すことが無いように *#2263# の手順でWCDMAだけに構成して準備万端。

APNは自動的にはセットされなかったのでAPN名3gnetを設定しました。

いやー、快適です。テザリングも出来ますし、言うことなしです。そう言えば日本でもテザリング出来ていたし(Xi SIMの性?)、MoperaはAPNに秘密は無いし、SIMロックの解除は出来るしドコモってとても自由になったのですね。

これからアプリをぼちぼちと整備していけば当面はメイン・データ端末の座は揺らぎそうにありません。

ルート化や流出ICSの誘惑もありますが、当面はこのままで問題なさそうです。SSH Tunnelのためだけにルート化する可能性はありますが、しばらくは様子を見ます。

本体には4個のLEDが付いています。マイクロUSBコネクターの下にあるバッテリー・マークの所を押すとLEDによりバッテリー残量を確認できます。また充電中はLEDが点滅し充電の状態も確認できます。

本体には4個のLEDが付いています。マイクロUSBコネクターの下にあるバッテリー・マークの所を押すとLEDによりバッテリー残量を確認できます。また充電中はLEDが点滅し充電の状態も確認できます。