北京の北の外れにある中国航空博物館の見どころをかいつまんでお知らせします。

関連記事:中国航空博物馆その1 – 行き方編 中国航空博物館その3 – 展示館1 中国航空博物館その4 – 展示館2

とにかく保有機の数が圧倒的です。特別な予備知識はなくても、ずらりと並んだ航空機を眺めるだけでも価値があります。多くの機体には中国語と英語で説明が書かれていますので、より深く航空機について知りたい人も満足できます。

まずは屋外展示から、わたし的に心ときめく機体の一部を紹介します。因みに、この広大な屋外展示エリアへの入場は無料です。

以下、インスタグラムからの画像の読み込みです。インスタグラムにアップロードしていない写真を含めオリジナル画質の写真はFlickrのアルバム”China Aviation Museum” を御覧ください。

GearBest さんから提供いただいたRedmi4 Primeのソフトウェア関連のレビューです。

Great promotion: Only $164.99 for Xiaomi Redmi 4 4G Smartphone – INTERNATIONAL VERSION SILVER

今現在手元にあるRedmi 4 primeについて書きます、ファームウェアのバージョンや状態による違いもあるかも知れません。

[ 国際版ファームウェアが入っている ]

[ 日本語ロケールが入っている ]

言語として日本語を選択すると設定画面などもそこそこ日本語表示になります。ただし完全に全てのシステムメニューが日本語になるわけではありません。

[ Google対応 ]

[ MIUI8 ]

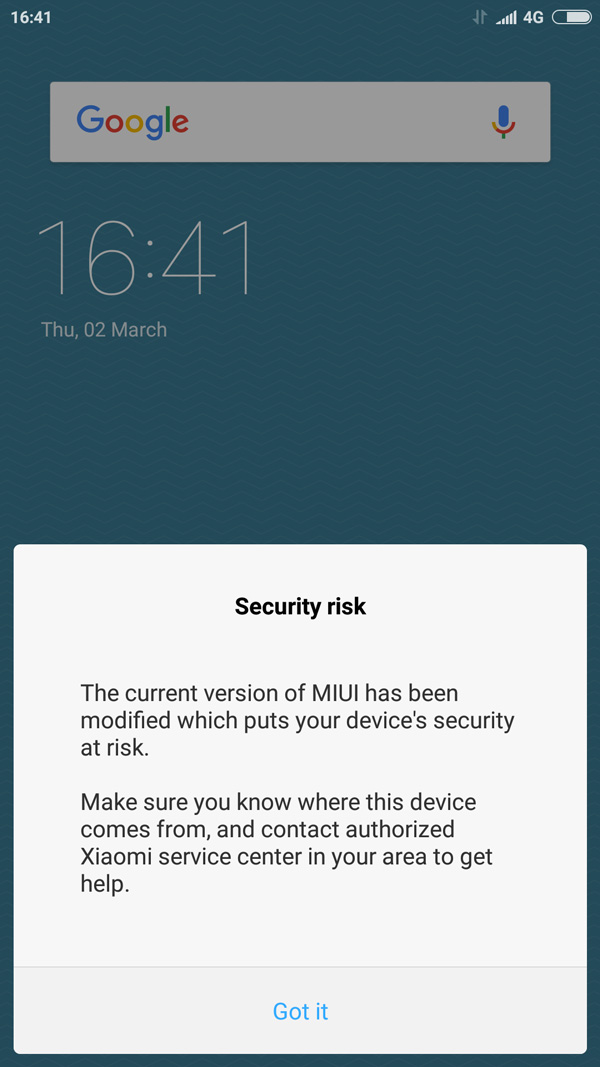

[ カスタムROMの弊害 ]

カスタムROM(ショップROM)が入っているためか、上のような警告が何時も出ています。気にしなければ問題はありません。

今入っているファームウェアより新しいレベルが無いので分かりませんが、おそらくOTAによるファームウェアの更新は出来ないものと思います。

暇が出来たら普通のGlobal ROMを自分で焼いてみようかと思います。

GearBest さんからRedm 4のちょっと良い方、Primeバージョンが送られてきました。最初、Proと書いていましたが、公式サイトではPrimeになっていました。

Great promotion: Only $164.99 for Xiaomi Redmi 4 4G Smartphone – INTERNATIONAL VERSION SILVER

[ ハイライト ]

[ ハードウェアスペック ] 公式ベージ に譲るとして普通のRedmi 4とRedmi 4 Proの違いだけまとめておきます。

Redmi 4

Redmi 4 Prime

画面解像度

1280×720 296PPI

1920×1080 441PPI

iPhone7+が401PPI

Bluetooth

4.1

4.2

RAM

2GB

3GB

ROM

16GB

32GB

32GBあるとちょっと安心

プロセッサー

Snapdragon 430 1.4GHz

Snapdragon 625 2.0GHz

GPU

Adreno 505,450MHz

Adreno 506,650MHz

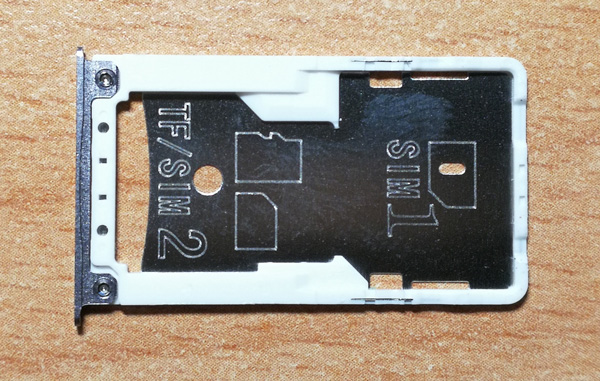

画面は流石に441PPI、精細かつ美しいです。ストレージも32GBあれば普通には困らないです。SIMを一枚しか入れなれば、マイクロSDカードもごく普通に使えますので容量不足に悩むことはなさそうです。

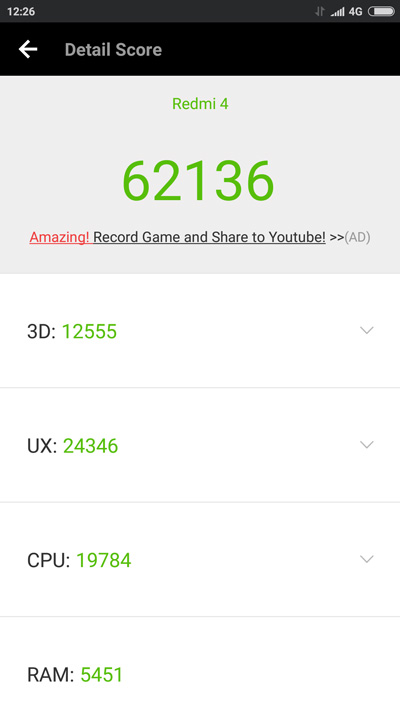

[ ベンチマーク ]

[ SIMスロット ]

[ 指紋センサー ] 調子良し!

机の上に置くLEDスタンドライト を小米の通販で購入しました。値段は169元と買いやすい値段ながらシンプルで美しいデザインです。

LEDライトなのでコンセントをさしてスイッチを入れれば、当たり前のように使えます。ところが、そこは小米、LEDライトなのにWiFi接続して携帯電話からのコントロールが可能になっています。オフオンとか明るさくらいだと、ぜんぜん有り難みは無いのですが、このLEDライトは色調も変えることが出来るものです。携帯電話のアプリケーション(小米機器に共通のアプリケーションです)を使用すると状況に応じたプリセット値に設定することが可能になります。色調の調整はダイヤルでも可能です。

上の写真は携帯電話の自動モードで撮ったので補正が入ってしまい違いが分かりにくいですが、実際には右側のモードではかなり暖かみのある色合いになっています。

LEDは白いものと赤みかがったもの入っていて、その組み合わせで色調がコントロールされています。

電源はACアダプターになっていて入力は100-240V, 出力は12V0.5Aのものが使用されています。

中国航空博物館 (リンクは准公式っぽいとこ)の存在を知りませんでした。というか、今朝まで知りませんでした。突然、時間が空いたので一度も行ったことのない北京の軍事博物館に行ってみようと下調べしている時に発見しました。なんでもミグが触り放題とか。これは行かずにはいられないのですが、ちょっと躊躇する点は北京の北の方、かなり郊外にあるということです。それでも行く価値はありますので、ご紹介したいと思います。まずは行き方編です。

関連記事:中国航空博物館その2 – 屋外展示 中国航空博物館その3 – 展示館1 中国航空博物館その4 – 展示館2

[ 住所 ]

[ 行き方 ]

Huawei Mate 9のカメラでシャッターボタンを長押しにすると連続して写真を撮影するが出来ます(長押し機能は設定により変更も可能ですので、もし連写出来ない場合は右側にある設定を確認)。

動物や小さな子どもの様子などシャッターチャンスを決めにくい被写体を連写して後からギャラリーの中で良いものだけを保管するのに便利な作りになっています。

そのまま連射された写真をつないで、コマ送りの動画にするのも楽しいです。実は連写した写真を放置していたらGoogleフォトが勝手にアニメーションGIFにしあげてくれました。それがなかなか面白いものになりました。

連写枚数は100枚までです。実測したところ100枚撮り終えるのに必要な時間は4.7秒ほどです。一秒あたり20枚というのは、かなりな連写能力と言えるでしょう。

ちょっと見たところ、ひとつひとつの写真に特に劣化もみられません。大したものです。このワザは覚えておいて損はないでしょう。

Huawei Mate 9はLEICAロゴを冠したカメラ機能一押しの携帯電話です。実際、私自身とても気に入ってカジュアルに撮りまくっています。写真について語るほどの見識はありませんので、わたしが撮影した写真をいくつか例として紹介するに留めます。

なんと言ってもProモードが”使える機能”です。カメラを起動したら下から引き上げるようにするとProモードのメニューが出ます。詳しくは書きませんが、カメラを少し知っている人なら納得の機能がそこに現れます。もし実機を触る機会があったらぜひ試して欲しいです。

最初、生写真を貼っていましたが、Flickrへのリンクに変更しました。リンク先でEXIF情報も簡単に参照できます。

日の出の写真です。フルオートだと見た目より明るくなってしまうので-1.7evにしています。

Mate9では劣化が少ないと言われている2倍ズームにすると、ここまで寄ることが出来ます。

映画館の上映前、足元も見えないくらい真っ暗な状態での撮影です。左側に指かカバンの紐が写り込んでいるのも気づきませんでした。

月が赤かったのでカジュアルに手持ちで撮影。これも明るさにリアリティを出すために-1.7evにしています。

作例としては今ひとつですが、評判の良いモノクロームでの撮影です。

軽く逆光状態での撮影です。今どきの携帯電話なら、同様に撮影できると思います。

三脚で固定すれば星空も写せます。露出2秒、-2.0ev、マニュアルフォーカスで撮影。フォーカスのスライドバーを一番右にしたらピンぼけになった気がします。10分ほどしか試せなかったのでベストとは言えないです。星がよく見えるところでじっくり試してみたい。

EOS Mと比較するための写真。

EOS Mで撮影した写真。やはりカメラのセンサーとかレンズは凄いって思えます。

iwown i5がとても気に入っていましたが、もう少しメッセージの文字数が多ければ良いなと何時も思っていました。そのうち新製品が出るだろうと気長に待つつもりが何時の間にかi6 pro発売されていることを日本のwebサイトで知りました。ということで、概要やレビューは日本語で探すことが出来ますので、ここではファクトリーリセットの方法について書いて置きます。手順についてはtwitterで別のユーザーさまに教えて頂いたものです。

長時間、携帯電話とi6 proを離しておいたり、朝起きた時など携帯電話との接続が外れていることがままあります。多くの場合は、携帯電話のBluetoothのオフオン、もしくはアプリケーションで接続解除し、再度ペアリングで元に戻ります。再ペアリングは何度か試さないとダメなこともあります。

一度だけ、どう頑張っても接続解除後のペアリングが出来なくなった事があります。i6 pro自体はアプリケーションから見つかるのですが、ペアリングが出来ません。本体の電源オフオン、携帯電話の再起動も効果が無いのでi6 proの電池が放電し切るまで待つしかないかと考えていたところtwitterでリセットの仕方を教わりました。

[ リセット手順 ]

これでペアリング出来ない状況から回復することが出来ました。

紙飛行機を自由に操縦したいというコンセプトで開発されたPowerUp。その第二弾であるFPV搭載モデルのKickstarter版を入手しました。手に入ったのは12月のことでしたが、いろいろあってやっと初飛行にこぎ着けました。

単独でも飛行可能な紙飛行機(Invadorという名前です)にパワーユニットを装着して飛ばします。パワーユニットはドローンで定評のあるParrot製です。

VIDEO

ついでにモーターの慣らしとバッテリーのテストを兼ねて予備を含めて7個あるバッテリーが空になるまで、色々な速度でモーターを回しておきました。

風の弱い日を選んで近所の公園に出掛けました。50m x 70mくらいの広場なので、なんとかぎりぎり飛ばせる広さと思います。

VIDEO

最後は泥だらけになってしまったので飛行機本体はゴミ箱に捨ててきました。紙ですからね、使い捨ですね。また次の機体を折るだけです。

飛ばした感じは、ドローンの飛行とは当然違います。昔、飛ばしていたエンジン付きのRC飛行機ともまた趣きが違ってなかなか面白いです。

もうちょっと簡単に高度を稼げる機体を自作してみようかとも考えています。

VIDEO

#PowerUpFPV

中国で販売されているAndroid端末は俗に中華アンドロイドと呼ばれていてGoogleのサービスを使わない仕様になっています。何と言ってもGoogleに中国国内から直接アクセスすることが出来ないので当然の事です。中国国内のサービスだけを使えば十分に役に立ちますが、私のようにGoogleにどっぷり浸かっている場合は中国国内においてもGoogleサービスを使わざるを得ません。

[ Go谷歌安装器 ]

root化したりROM焼きで国際仕様にすることも可能ですがファーム更新がちゃんと受けられるようにしたいので、今回は特別な方法は取らないでおきます。ということで、アプリケーションでGoogleサービスを導入することにしました。わたしはGo谷歌安装器(これが安全なものかどうかは分かりません)を使いました。Huaweiの標準アプリケーションであるHiAppから導入出来ます。

Google Playが動いてしまえばGo谷歌安装器を削除しても問題ないようです。この方法でほぼ問題なくGoogleのサービスが使用できます。唯一実現できていないのは連絡先のGoogleとの同期です。

[ Googleとの同期 ]

Google Playを立ち上げるとGoogleアカウントへのログイン画面が出ます。ログイン完了後にアカウントの詳細を見ると以下のような情報が同期されているのがわかります。連絡先も同様にアプリケーションを立ち上げる事が出来れば同期出来そうですが、Google提供の連絡先アプリケーションはNexusなどの限られた機種にしか導入出来ません。裏ワザ的なことも試してみましたがうまく行かなかったので諦めました。

今のところ電話としては使用していないので、このままでも大丈夫ですが、念のため代替手段を講じておきます。色々と方法は考えられますが、私の場合は”Copy My Data”というアプリケーションで別のAndroid端末からWiFi経由で連絡先の丸ごとコピーを行いました。”Copy My Data”は簡単に素早く連絡先、カレンダー、写真、動画を端末同士でのコピーあるいはGoogle Driveへのバックアップ・リストアが可能です。今回、初めて使用しましたがお勧めアプリケーションと言って良いと思います。

2017/AUG Google連絡先が一般のデバイスにも導入出来るようになりました。これで連絡先の同期も出来るようになりました。Google Contactが一般のデバイスにも導入出来るようになった