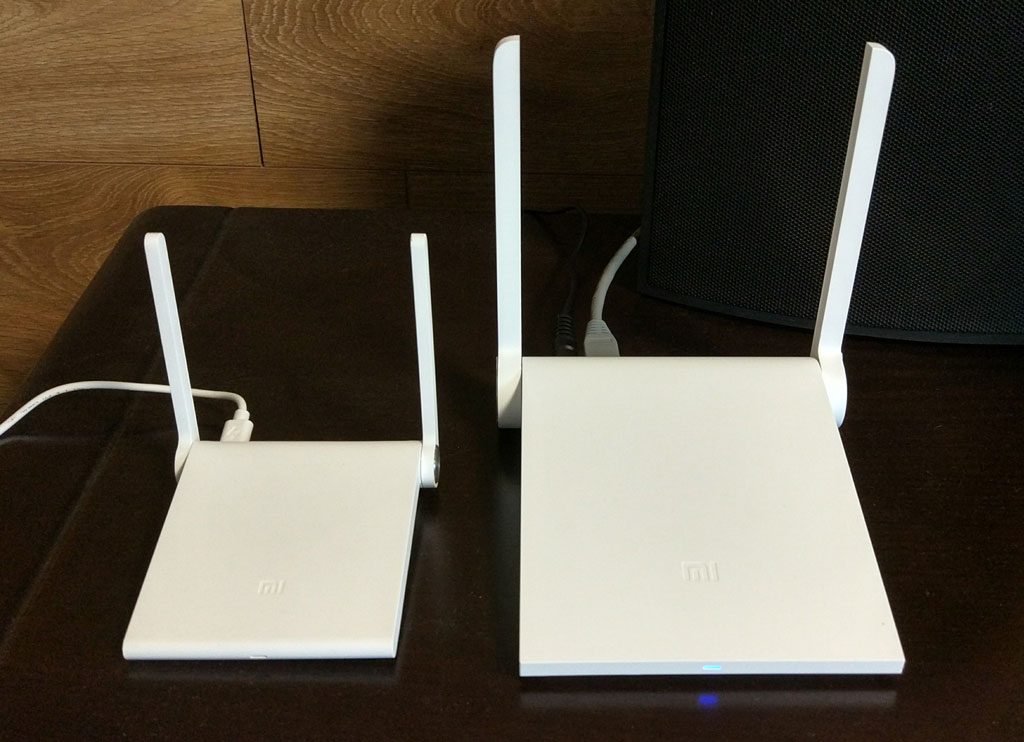

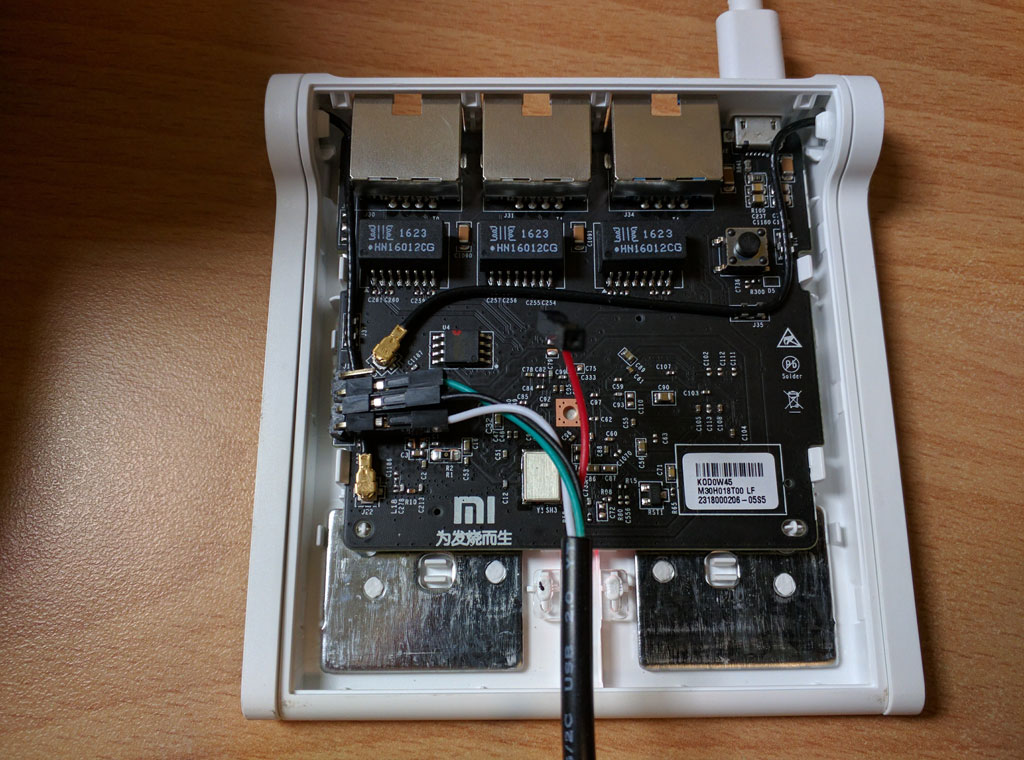

以前、小米ルーター青春版をリピーターとして簡単に構成した時はかなり遅くて使う気になりませんでした(数値は取っていませんが)。

もうちょっと改善しないものかとrelaydを使用した構成を試してみました。速度もだいぶマシになりましたので、構成方法についてメモを残しておきます。

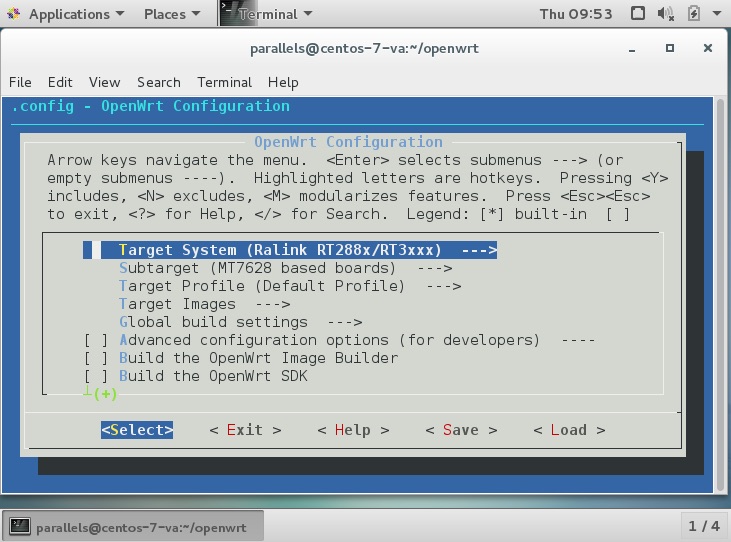

公式ガイドに従いますがOpenWrtのレベルの差によるものか、多少アレンジが必要でしたので全ての投入コマンドを書いておきます。

前提としてファームウェアの初期設定状態から構成を開始するものとします。

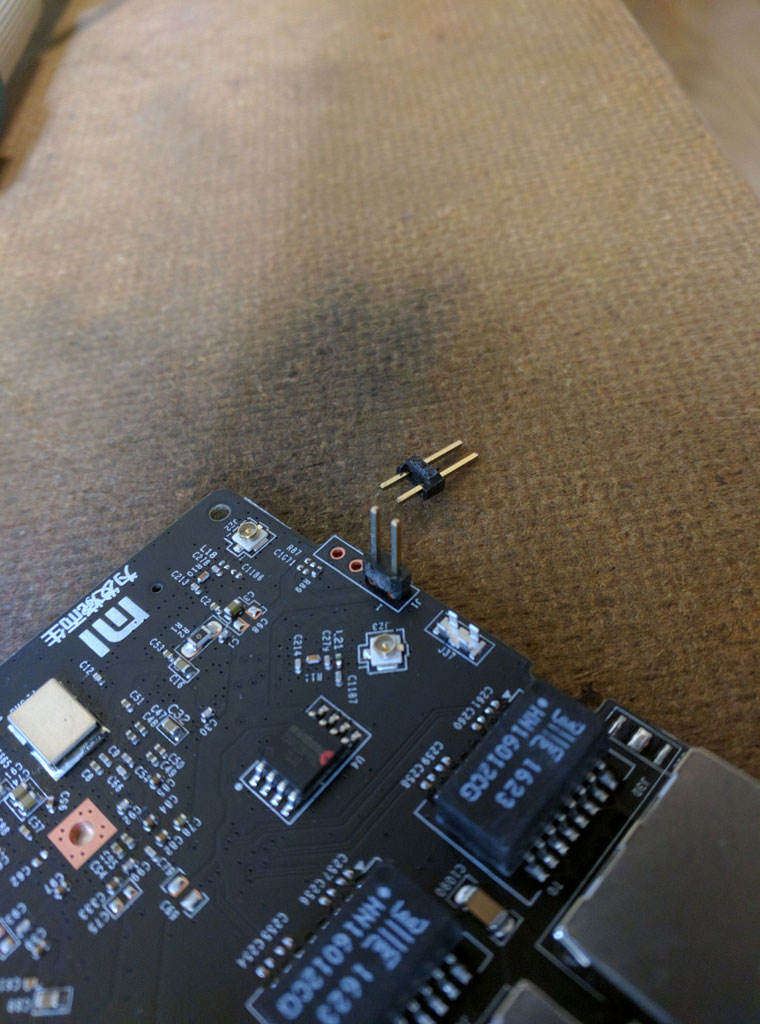

操作はPCからEthernetケーブルを白いEthernetコネクターに接続し”ssh root@192.168.1.1″でログインして行います。

[ wifiの活性化 ]

# uci set wireless.@wifi-device[0].disabled=0

# uci commit wireless

# wifi

[ 接続先のWifiネットワークの確認 ]

公式ガイドにあるiwlist scanの方は動かなかったです。

# iw dev wlan0 scan

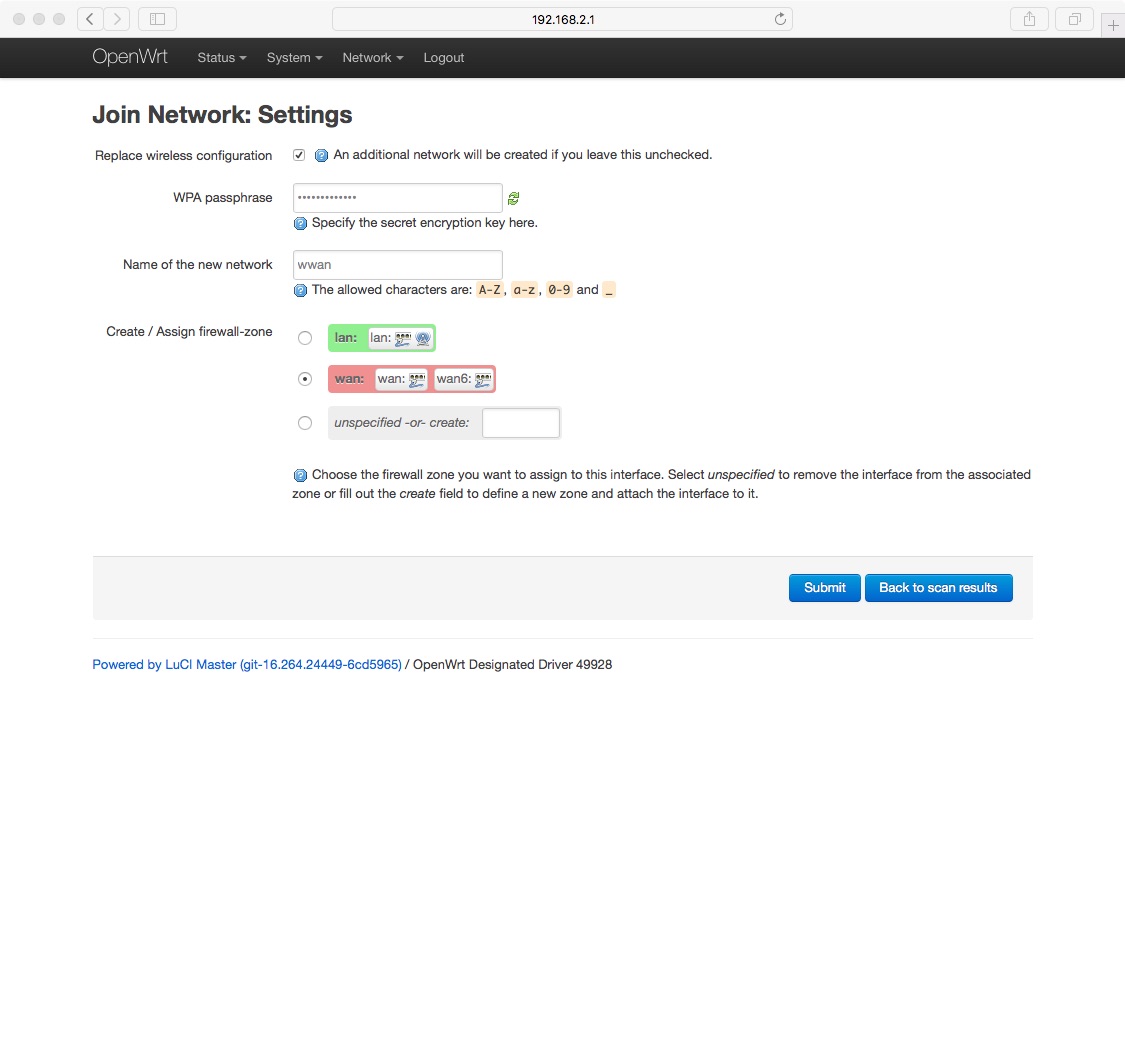

[ wwanインターフェースの構成 ]

# uci set network.wwan=interface

# uci set network.wwan.proto=dhcp

# uci commit network

/etc/config/networkに該当のセクションが作成されます。

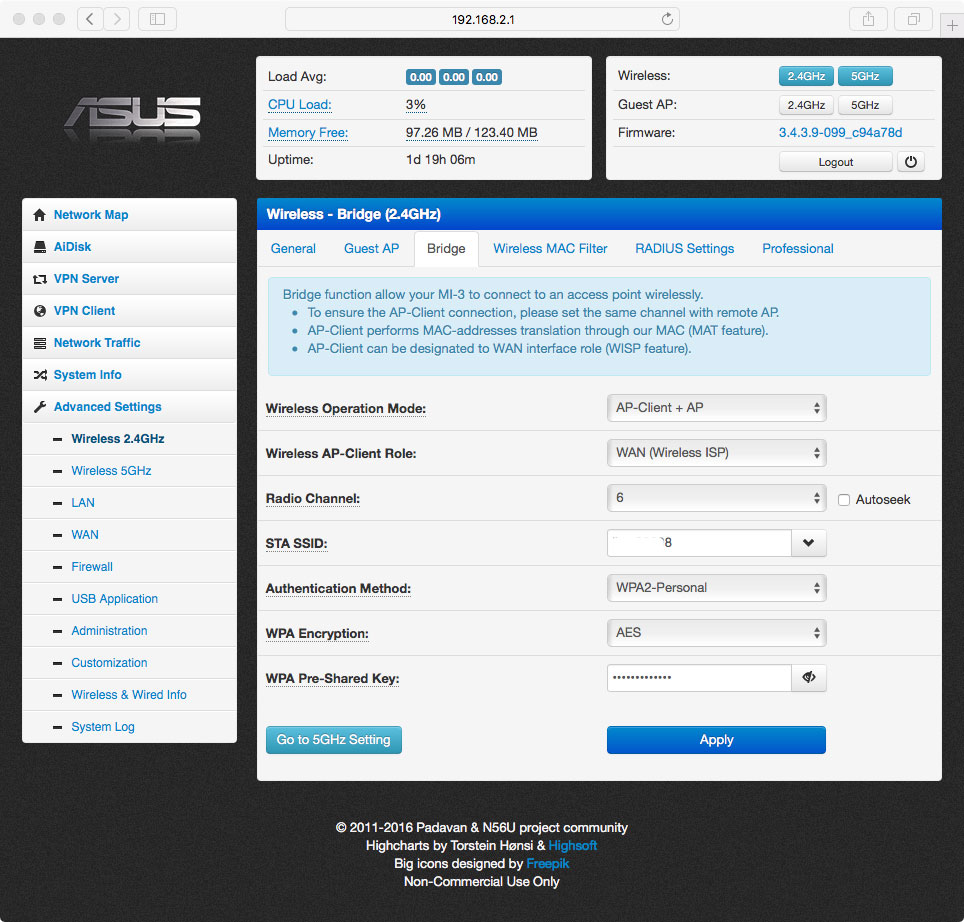

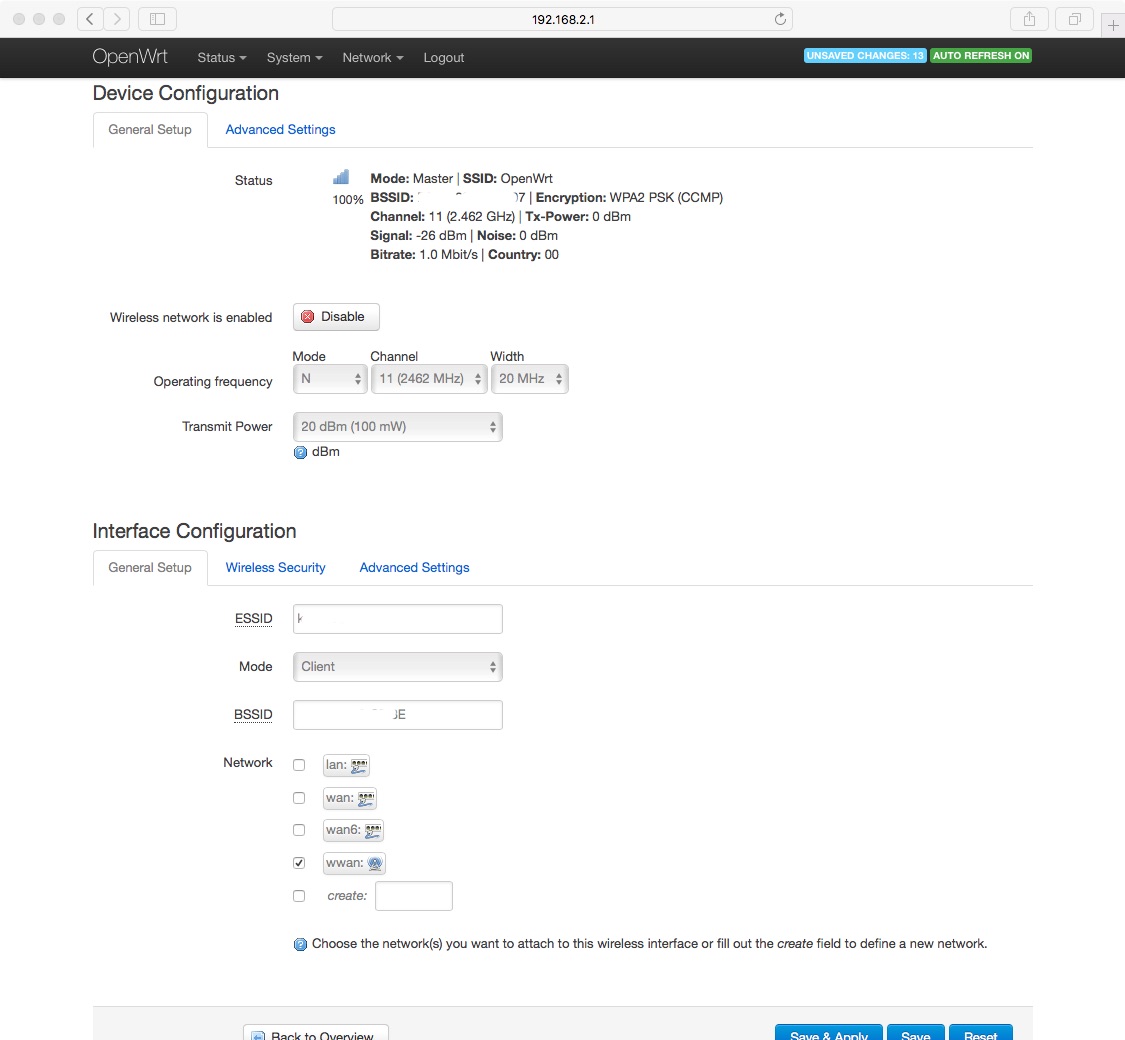

[ Wirelessネットワークを既存のWifiルーターに接続する ]

# uci set wireless.radio0.channel=11

# uci set wireless.@wifi-iface[0].network=wwan

# uci set wireless.@wifi-iface[0].mode=sta

# uci set wireless.@wifi-iface[0].ssid=xmff-relay

# uci set wireless.@wifi-iface[0].encryption=psk2

# uci set wireless.@wifi-iface[0].key=secret-key

# uci commit wireless

– “ssid=”には自分のWifiアクセスポイントのSSIDを記入します。

– “encryption=”はサンプルではpskになっていましたが、わたしの場合はpsk2にしないとダメでした。

– “key=”には自分のWifiアクセスポイントのパスワードを記入します。

構成は/etc/config/wirelessに反映されます。

# wifi down; wifi

で構成を有効にします。しばらくしてifconfigを投入するとwlan0に既存のwifiルーターから割り当てられたIP addressが確認できます。

[ relaydの導入 ]

小米ルーターが既存のwifiルーターを経由してインターネットに接続されたのでrelydモジュールを導入します。

# opkg update

# opkg install relayd

ルーターのブート時にrelaydが起動するようにします。

# /etc/init.d/relayd enable

[ relay用のインターフェースを作成 ]

# uci set network.stabridge=interface

# uci set network.stabridge.proto=relay

# uci set network.stabridge.network="lan wwan"

# uci commit network

/etc/config/networkに変更が反映されます。

[ インターフェースLANにgatewayと dnsを設定 ]

# route -n | grep UG

これは既存のルーターのgatewayアドレスの確認ためです。分かっている場合は必要なし。

# uci set network.lan.gateway=192.168.1.1

# uci set network.lan.dns=192.168.1.1

# uci commit network

192.168.1.1の部分は自分のWifiルーターのIP addressに変更します。

[ DHCPを無効にする ]

既存のWifiルーターのDHCPを使用しますので小米ルーターのDHCPは無効にします。

# uci set dhcp.lan.ignore=1

# uci commit dhcp

[ firewallを調整 ]

# uci set firewall.@zone[0].forward=ACCEPT

# uci set firewall.@zone[0].network="lan wwan"

# uci commit firewall

ここまでの設定で白いEthernetコネクターに接続したPCから既存のWifiルーターを通してインターネットに接続可能です。引き続きWifiアクセスポイントを設定し、WifiからWifiへのリピーターとして機能するようにします。

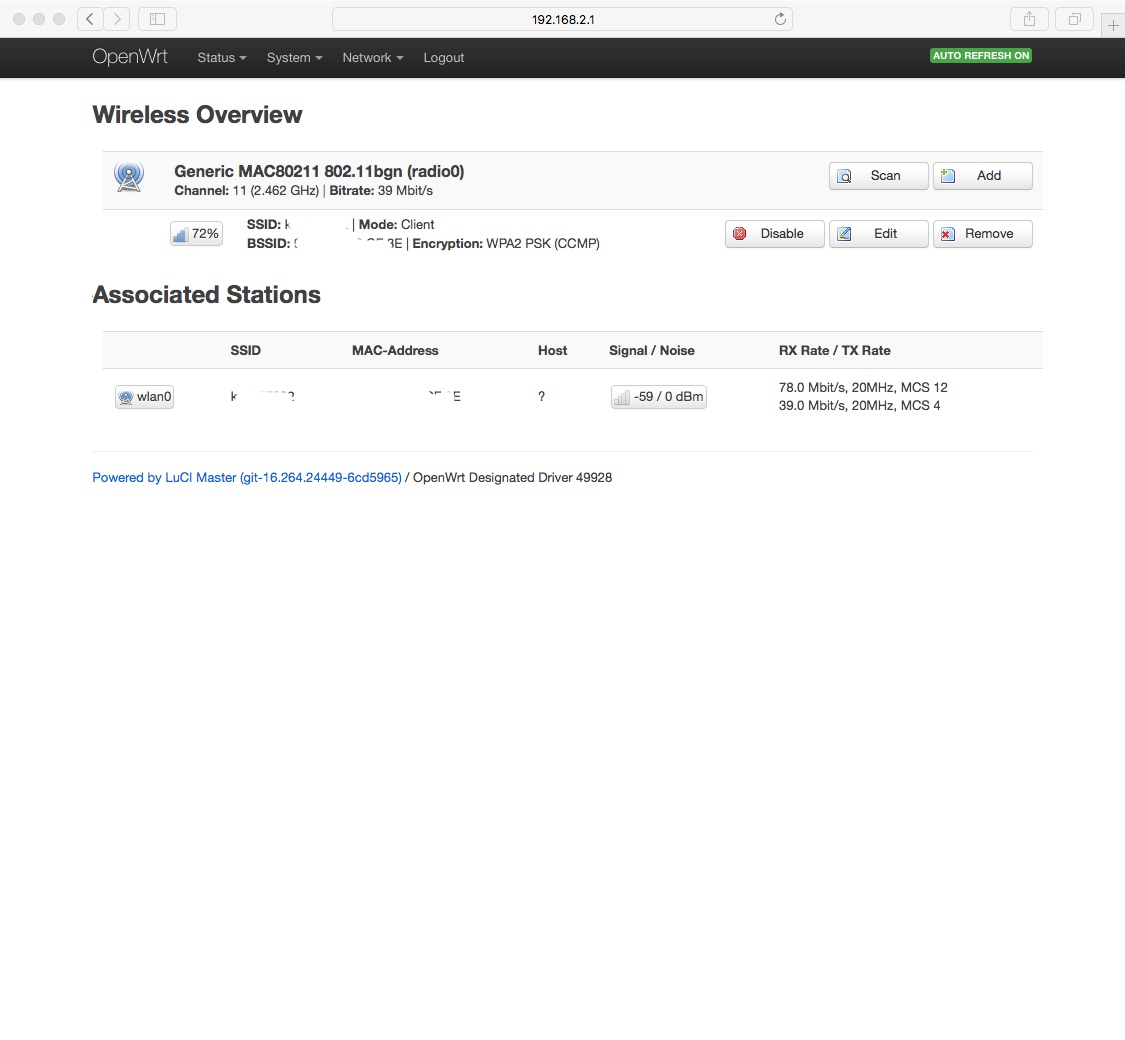

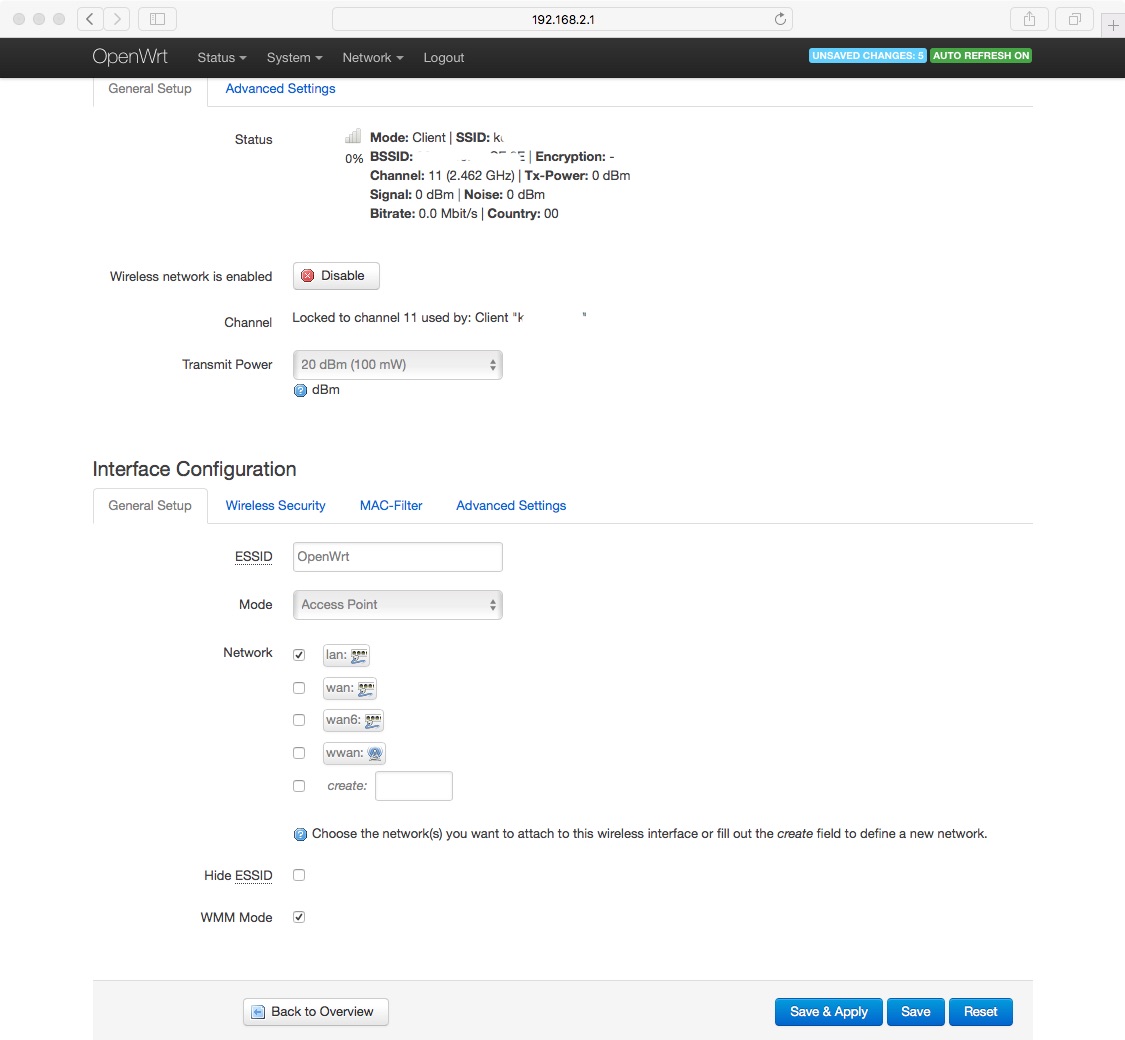

[ Wifiアクセスポイントの設定 ]

# uci set wireless.@wifi-iface[1].device=radio0

公式ガイドでは上のようなコマンドで設定するようにガイドされていますが、”uci: Invalid argument”と言われてしまいます。正しいコマンドが分からなかったので構成ファイルを直接編集しました。

# vim /etc/config/wireless

以下の設定を追加しました。

config wifi-iface

option device 'radio0'

option mode 'ap'

option ssid 'RepeaterWirelessNetwork'

option encryption 'psk2'

option key 'RepeaterWirelessPassword'

option network 'lan'

‘RepeaterWirelessNetwork’と’RepeaterWirelessPassword’は、適当に変更します。

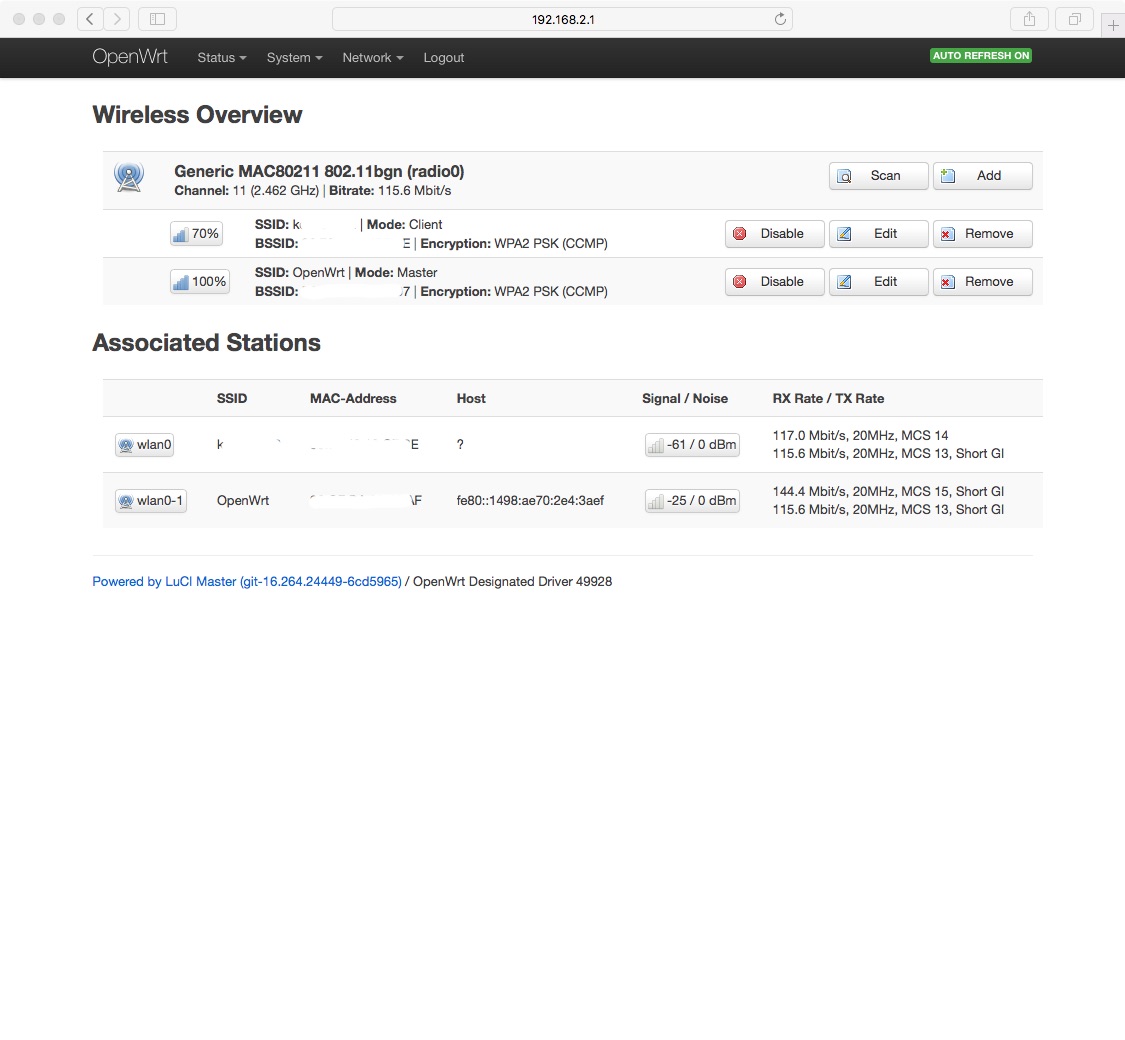

[ 設定の有効化 ]

/etc/init.d/dnsmasq restart

/etc/init.d/firewall restart

wifi down; wifi

[ 小米ルーターのIP address変更 ]

わたしの場合は必要ありませんでしたが、もし既存のWifiと小米ルーターのIP addressサブネットが同じ場合は以下のコマンドで違うサブネットに変更します。

# uci set network.lan.ipaddr=192.168.2.1

# uci commit network

# reboot

[ 小米ルーターへのログイン ]

Wifi、Ethernet接続ともにDHCPで既存のWifiアクセスポイントからIP Addressが割り当てられます。このため、そのままでは元々小米ルーターが持っているIP Addressにはアクセス出来ません。わたしの場合は2つの方法でアクセスしています。

– PCのIP Addressを手動で小米ルーターのサブネットに合わせて設定する。わたしの場合は192.168.1.10に設定してssh root@192.168.1.1を実行しています。

– 小米ルーター自身もwlan0が既存のWifiルーターからDHCPでIP Addressを取得しています。ここに対して別のPCからsshでアクセスすることも出来ます。Wifiルーターなどで静的にIP Addressを設定できれば、この方法が簡単で良いです。

[ パフォーマンス ]

決して速いとは言えませんが、それを承知の上で使用すれば実用的に使うことは出来ます。iPod touchのSpeedtestで試したところ、直接既存のWifiアクセスポイントに接続して30Mbpsくらい出ている状態で小米ルーター青春版のリピーターから接続すると10Mbpsくらいが限界のようでした。