我が家ではブラザーの複合機MFC-490CW(海外版なので日本の物とは型番が異なります)を使用しています。まさか、これがiOSデバイスと連携が取れるとは思いませんでした。今朝ほどマイコミジャーナルの記事でiPhone/iPadから連携出来ることを知り、早速試してみました。

AppStoreからBrother iPrint&Scanは直ぐに見つかりました。導入してからスキャンを試すまでに5分とかかりません。予めプリンターがネットワーク接続されていれば悩むところはありません。

印刷は写真のみをサボートしています。今後他のアプリとの連携によりPDFなどが印刷出来るようになることを期待します。

スキャンした物は写真に入れたり、iBooks, Evernotesやメールに送ることが出来ます。スキャンサイズは決まったサイズの中から選択します。PCでスキャンするときのようにプリ・スキャンして範囲の指定などは出来ません。

PC立ち上げすにスキャンしてEvernotesに放り込めるというのは、なかなか良いです。ブラザーの複合機を買っておいて、すごく得した気分です。^^

博士と一緒にオフ会バッグがやって来ました。

一応、お約束として家の中にあるデバイスを入れてみました。内外にある11のポケットにこれだけの端末を収納してまだ余裕がありました。(ごめんよX01HT、逆さまだったね)

私は普段持ち歩く予備バッテリーやらケーブル、コネクターの類を整理して入れておくために使おうと思っています。それでも容量的にはかなり余裕ですが、バック自体が軽いので容量的に余らせておいても問題ないと予測しています。

作りも良いので長く使えそうです。今現在は品切れらしいですが増産決定とのことです。小物を整理して持ち歩きたい人にはお勧めです。

中国のwebサイトはフラッシュが多用されていたり、IEが必須などというサイトも少なくはありません。そのためiPadでの中国webサイトのブラウジングにはあまり期待はしていませんでした。

ところが、動画共有サイトにアクセスしてみると、調べた限り全てのサイトに置いてiPadでの再生がサポートされていました。これは、ちょっと驚きです。何れのサイトもPCでアクセスした場合はフラッシュで動画を再生しますがiPadでアクセスした場合はQuickTimeのストリーミングに切り替わります。

何時も動画の検索に使っている、百度の動画検索を開くとPCとは違うレイアウトの画面になります。百度自体もiPadに最適化されているようです。

http://www.qiyi.com/ という百度配下の動画サイトではiPadアプリも配布しています。App Storeは権利関係などにうるさいハズなので、どうなのだろうと思いましたが、どうもwebとアプリでは見える動画に差があるようです。

動画サイトが見えるというだけで我が家でのiPadの活躍が大いに見込めるようになりました。

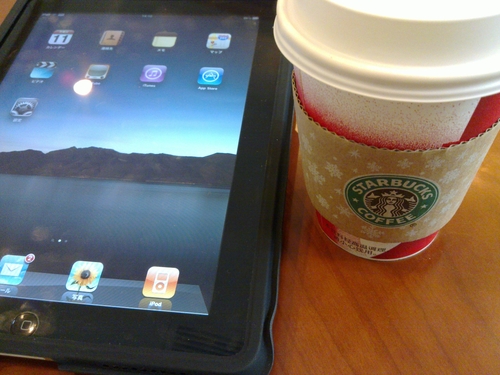

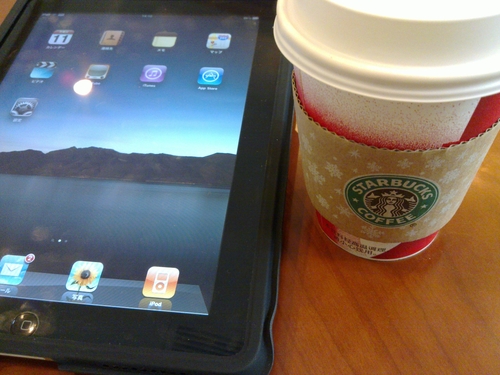

iPad向けの画面を持ったアプリケーションを作成する都合で実機が欲しくなり購入しました。持ち歩く事はあまり無いと思うのでWiFiモデルを選択しました。

iPad向けの画面を持ったアプリケーションを作成する都合で実機が欲しくなり購入しました。持ち歩く事はあまり無いと思うのでWiFiモデルを選択しました。

お約束ということで、まずはスタバに持ち込んで見ました。上海のスターバックスコーヒーには携帯電話でパスワードを取得する方式の無料無線LANがあります。以前、iPhoneのバージョンによってログイン画面が動作しないこともあったのでiPadでの動作を確認してみました。iPadのSafariにて全く問題なくログイン可能でした。

そんな訳で、またしてもアップルにお布施してしまいました。当分、こんな調子でアップル製品が我が家に増えていくのでしょうね。

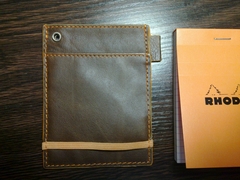

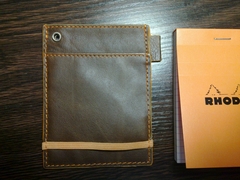

亜州モバイル人柱隊の100個レザーシリーズ第三弾のRhodia Jotterを入手しました。

亜州モバイル人柱隊の100個レザーシリーズ第三弾のRhodia Jotterを入手しました。

長年PDAやらスマートフォンを使用していますが、紙のメモも欠かせません。実際にはROHDIAを使用するのは初めてです。通常は小型のノートとポストイットの併用でした。ポストイットを使っていたのはどこかに貼り付けるためというよりも使い捨て出来る小さなメモ用紙としてです。それならば、ということでRhodia Jotterが発売された事を機に評判の良いROHDIAを使用してみることにしました。

単体でROHDIAを使うより、ちょっとだけお洒落に便利に持ち歩くためのRohdia Jotter。革の柔らかさなど、かなりこだわりを感じます。まだ買物隊にて販売していると思います。なにせ100個しかないので興味のあるかたはお早めに、、、

一年以上に渡ってMacBook AirとMac Miniのバックアップを取りつづけてきた我が家のTime Capsule(500GB)が等々容量不足の警告を代用になりました。自己責任になりますがHDDを大容量のものと交換することにしました。メーカー保証などが受けられなくなりますので、決してお薦めするものではありません。

用意したのはHITACHI製の2TB HDD, SATAインターフェースの物です。これを予めMac OS Xでフォーマット、ディスクユーティリティにてMac OS 拡張(ジャーナリング)で消去、しておきます。

HDDの換装は意外と簡単でした。Time Capsuleの裏のラバーをべりべり剥がして沢山ある小さいネジを外します。アルミの裏蓋を外してHDDのコネクターと温度センサーを取り外せばHDD自体は固定されているわけではないので簡単に取り出せます。

新しいHDDを入れてTime Capsuleを立ち上げると、ネットワークの設定などは以前の物が記憶されているので、そのままインターネット接続等は出来るようになります。HDDだけが真っさらになっているのでTime Machineのバックアップだけ最初から行ないました。もしかすると古いHDDのデータを移せば続きからバックアップ出来るかも知れませんが、それは試してはいないです。

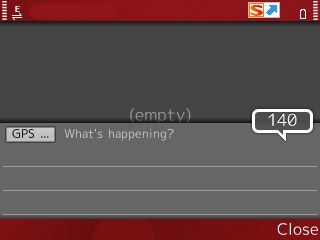

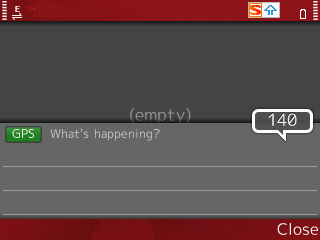

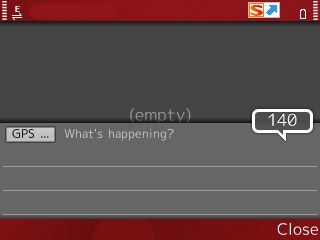

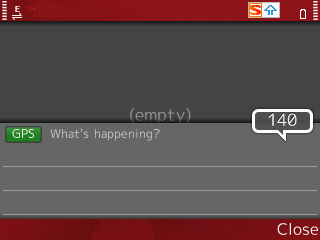

久しぶりにNokia E63でGravityを使い始めたら位置情報が付加されました。以前、うまく行かずに放置していたのですが、何故か突然うまく行くようになりました。色々と試してみるとキー操作で位置情報を付加するかどうかが決まることが分かりました。

ツイート画面にてナビゲーション・キーの上を押す度に位置情報を付加するか否かが変更出来るようです。また、その状態は記憶されます。ただし「上」キーは何かのひょうしに押してしまうこともあるので知らず知らずのうちに位置情報が付加されたりされなかったということが起こります。

一応、手順としてまとめて起きます。

まずはtwitter.comの設定にて「ツイートに位置情報を付ける」設定をしておきます。

ツイート画面にてGPSの文字がが緑色になっていれば位置情報が取得出来ています。この状態でつぶやくと位置情報が公開されます。

ツイート画面にてGPSの文字がが緑色になっていれば位置情報が取得出来ています。この状態でつぶやくと位置情報が公開されます。

GPSの文字列がグレーの時には位置情報が付加されません。

GPSの文字列がグレーの時には位置情報が付加されません。

位置情報を付加しないモードになっている場合は、ナビゲーション・キーの上を押すと表示が”GPS …”となり位置情報を探しに行きます。位置が確定すればGPSの文字列が緑色になります。確定出来なければグレーになります。

ちなみにNokia E63にはGPSが付いていません。そのため携帯電話の基地局による位置決めが行われています、それがある程度小さなエリアに絞り込まれるとGPSの文字が緑色になるようです。上海市内などではかなりの確率で緑色になります。

つい先日、上海に初めてアップル直営店が出来たばかりですが、北京と上海に同時にそれぞれ二つ目の店舗が開店しました。

上海の二店舗目は淮海路と黄陂南路の交差点、新装された香港広場ビルに出来ました。以前は、古めかしいビルで電脳城が入っていたところです。今ではすっかり綺麗になってアップルの店舗以外にも沢山のブランド店が入っています。

先日、開店したのは浦東、今回は浦西と住み分けが出来ています。しかしながら両店の直線距離はかなり近いです。もう少し西の方に作ってくれると個人的には嬉しかったです 🙂

新しいiPod Touchがあれば触りたかったのですが、残念ながらまだ置いてありませんでした。iPadとiPhone4は潤沢にデモ機が置いてありました。人気は高く、平日の昼間でしたが空いているデモ機を探すのに苦労するような状態でした。

ルート化していたX10ですが思うところがありドコモ版に戻すことにしました。手順は色々なサイトで公開されています。必要ファイルも添付されていて親切な説明があるあずにゃん.jpさんの記事を参考にしました。

唯一の修正点はファイル名の変更のところです。最新のSEUSの場合、plugin下で

4) com.sonyericsson.cs.usbflashnative_2.10.4.22.jarを「com.sonyericsson.cs.usbflashnative_2.10.9.13.jar」にリネーム

にします。あとは手順通りでOKでした。

吉林省長春市にて偶然、携帯電話市場を見かけたので立ち寄ってみました。場所は市の中心、人民広場近く、西安大路と光明路の交差点南側に何軒かの携帯電話屋が立ち並ぶ一角があります。その中の携帯電話屋で埋め尽くされたビルに入ってみました。4階建て(だったか)で上海の不夜城を一回り小さくしたような感じです。品揃えも豊富でした。値段調査はあまりしてませんがN97 mini中古が2000元強、MotoのFlipOutが2500元とのことでした、上海より少し高いのかな?

中古も豊富だったので眺めていて楽しかったです。不夜城などと同様、ガワだけとか液晶パネルなどの部品を売っている店も沢山あります。また、液晶保護シートを貼ってもらったのですが、かなり丁寧で上手でした。

うーん、長春に住むことも可能かも 🙂

ツイート画面にてGPSの文字がが緑色になっていれば位置情報が取得出来ています。この状態でつぶやくと位置情報が公開されます。

ツイート画面にてGPSの文字がが緑色になっていれば位置情報が取得出来ています。この状態でつぶやくと位置情報が公開されます。