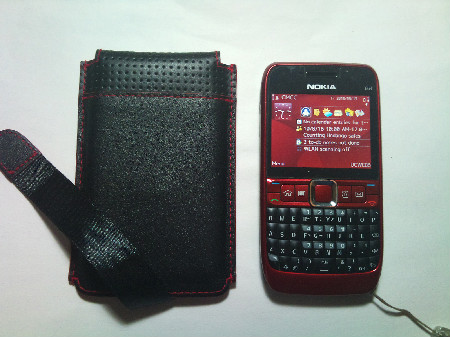

先日ThinkPad X200sのHDDをSSDに換装したのに続いてExpress Cardに挿入するSSDを購入してみました。あまり使われることが無いのか、中国のお店で製品について説明するのにちょっと苦労しました。

購入したのはTranscendの32GBです。この製品にはUSB接続するためのアダプターが付属しているのでExpress Cardスロットを持たないPCとの間でのデータ交換も簡単に行なえます。

いずれ内蔵SSDがいっぱいに成った時の補助というのが主目的ですが、当面は余裕がありそうなのでUbuntuでも入れてみようかと思っています。せっかくのExpress Cardスロットが空いているのが寂しいという気持ちも大分あります。そういう意味ではThinkPad X200sにはSDカードスロットもあるので、次はSDHCカードかなぁ。 🙂

普段はベンチマークとか取らないのですがExpress Card接続は初めてなのでCrystalDiskMark 3.0にて計測してみました。以下、その結果です。比較のために内臓のIntel製SSDの結果も併記しました。ちょっと予測と違ったのはExpress CardとUSBポート接続の数値がほとんど同じで有ったことです。Express Cardだと内蔵したままに出来るくらいのメリットしかないですね。

== 内蔵SSD ==

———————————————————————–

CrystalDiskMark 3.0 (C) 2007-2010 hiyohiyo

Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

———————————————————————–

* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]

Sequential Read : 259.420 MB/s

Sequential Write : 86.673 MB/s

Random Read 512KB : 197.350 MB/s

Random Write 512KB : 51.493 MB/s

Random Read 4KB (QD=1) : 20.402 MB/s [ 4980.9 IOPS]

Random Write 4KB (QD=1) : 26.206 MB/s [ 6397.9 IOPS]

Random Read 4KB (QD=32) : 99.119 MB/s [ 24198.9 IOPS]

Random Write 4KB (QD=32) : 45.499 MB/s [ 11108.1 IOPS]

Test : 1000 MB [C: 42.1% (31.4/74.5 GB)] (x5)

Date : 2010/08/14 12:34:33

OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)

== Express Card接続 ==

———————————————————————–

CrystalDiskMark 3.0 (C) 2007-2010 hiyohiyo

Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

———————————————————————–

* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]

Sequential Read : 32.379 MB/s

Sequential Write : 25.117 MB/s

Random Read 512KB : 31.964 MB/s

Random Write 512KB : 22.205 MB/s

Random Read 4KB (QD=1) : 6.299 MB/s [ 1538.0 IOPS]

Random Write 4KB (QD=1) : 1.920 MB/s [ 468.8 IOPS]

Random Read 4KB (QD=32) : 7.050 MB/s [ 1721.2 IOPS]

Random Write 4KB (QD=32) : 1.653 MB/s [ 403.5 IOPS]

Test : 1000 MB [D: 6.5% (1.9/30.1 GB)] (x5)

Date : 2010/08/14 12:48:07

OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)

== USB接続 ==

———————————————————————–

CrystalDiskMark 3.0 (C) 2007-2010 hiyohiyo

Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

———————————————————————–

* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]

Sequential Read : 32.738 MB/s

Sequential Write : 25.502 MB/s

Random Read 512KB : 32.342 MB/s

Random Write 512KB : 23.096 MB/s

Random Read 4KB (QD=1) : 6.328 MB/s [ 1544.9 IOPS]

Random Write 4KB (QD=1) : 1.954 MB/s [ 477.0 IOPS]

Random Read 4KB (QD=32) : 7.083 MB/s [ 1729.2 IOPS]

Random Write 4KB (QD=32) : 1.663 MB/s [ 406.1 IOPS]

Test : 1000 MB [D: 6.5% (1.9/30.1 GB)] (x5)

Date : 2010/08/14 13:02:42

OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)