N900にはX Terminalが最初から入っているので必要に応じてコマンドラインでの作業が可能です。しかしながら三段キーボードは、やはり非常用という感じて小さなファイルを編集するのにも骨が折れます。

そこでOpenSSHを導入してみました。導入といっても難しくはありません、App Managerを開きInternet & NetworkingのカテゴリーでOpenSSH Client and Serverを選択し導入するだけです。導入中にrootで使用するパスワードを聞かれるだけで、後は自動的に導入が完了します。外部からログインするだけであればServer部分だけでも構わないです。

これでMacだとターミナルからssh root@192.168.2.2のように(IP Addressは仮のものです)してログインします。いきなりrootなので、心して弄り倒してください。^^

たまたま、購入を頼まれた携帯電話を購入する際にNokia N900の値段を聞いたところ3980元とのことでした。4000元から5000元近くまでの値段を予測していたので、思わず買ってしまいました。

N900は元々は中国語対応ではありませんが、渡された状態でメニューなど全て中国語化されていました。中文入力もありますが、まだ完璧では無いようでアプリケーションによっては、全く入力出来ません。日本語入力も含めて、まだこれから充実していくのでしょう。

普通に使う分には、しばらく弄ってみて内蔵されているGet startedというチュートリアルを見れば、後は従来のNokia携帯電話の経験があれば何とかなりそうです。

普通じゃないことも沢山出来そうなのでしばらくはブログのネタに困ることはなさそうです。

KKJConvのプログラム内でランドスケープ、ポートレイトの切り替え(すなわち画面の回転)が出来ないものかと調査してみました。APIドキュメントを眺めていただけでは分からなかったのですが本家Sunのフォーラムに、そのものズバリの答えが書いてありました。それを読んでいただければ内容は分かるのですが、自分自身のメモ代わりにもなるので簡単に解説を書いておきます。

自前でバッファーを用意します。大きさは画面を横向きにしたものにします。そこに通常通りGraphicsクラスを使用して画面の描画を行います。その後 drawRegion メソッドで本物の画面に回転方向を指定して内容を転送するだけです。

私のテストプログラムでは、Canvasクラスを継承したもののクラス変数としてバッファーを定義、

Image imgBuff;

コンストラクターで領域を確保します。

imgBuff = Image.createImage(iWidth, iHeight);

iWidthは実画面のHieght, iHeightは実画面のWidthが入っているものとします。paintメソッドにて、このimgBuffに描画して最後に実画面に反映します。

public void paint(Graphics real_g)

{

Graphics g = imgBuff.getGraphics();

// g に対して通常のdrawを行う

real_g.drawRegion(imgBuff, 0, 0, iWidth, iHeight,

Sprite.TRANS_ROT90, 0, 0, Graphics.LEFT|Graphics.TOP);

}

ブログに使用しているWordPressを更新してみました。テーマは変更していないので、見た目は変わっていません。特別語ることも無いのですが、古いバージョンからの更新も手順通りで大丈夫で有ったという事例として紹介いたします。

このブログにはWordPress ME 2.0.4というWordPress Japanが存在したことろに配布されていたものを使用していました。特に不都合は無かったのですが、あまりにも現行バージョンと離れてしまうと後から更新作業が出来なくなる可能性もあるので重い腰をあげて作業を行いました。

実際のところ一年半ほど前のバージョンですし、上手く行くかどうか不安な状態ではありました。更新を行ったのはWordPress ME 2.0.4からWordPress 2.8.6日本語版です。最新版は2.9ですが要求されるMySQLのバージョンが足りなくて断念しました。文字コードをUTF-8で使用していましたのでWordPressのアップグレード詳細ページの手順に従うだけで大丈夫でした。ただし手順13のセキュリティ・キーの定義は追加していません(これを実行したら「あなたはこのページにアクセスする権限を持っていません。」というメッセージが出て管理画面が表示出来ませんでした)。

これにて目出度くWordPress2.8.6になりました。テーマはMEの時のままなので相変わらず画面下にはPowered By WordPress MEと表示されていますが、まあ良しとします。管理画面は随分と変わりました。必要とするプラグインは、以前のままで正常に動いているようです。プラグインのバーションも変更に成っているものも多いので、こちらも徐々に更新して行くつもりです。

ブログやMobyPictureにアップロードする写真は、最近はiPhoneで撮影した写真を使用する事が多いです。以前ならば撮影後の写真をPCにUSBケーブルで転送し(Nokiaの携帯電話ならばBluetoothで済むのですがねぇ^^)明るさやサイズの調整を行ってからアップロードしていました。この方法だと一枚だけの簡単な写真を処理するにも、しばしの時間を要します。

といった状況を解決するために、わたしは二つのiPhoneアプリケーションを使用しています。Photoshop.com Mobile(iTunesへの直リンク)とiStorage

(リンクシェア経由iTunesへのリンク)です。

Photoshop.com Mobileで画像の明るさ、色合いなどを調整します。必要があればトリミングなども行えます。その後iStorageを立ち上げてiPhoneのカメラロールからiStorage内に写真をコピーします。この時、写真のサイズを変更することが出来ます。iStorageでは無線LANでファイルをPCにコピー出来るので(ファイル共有(WebDav)をオン)USBケーブルからも解放されます。最近はMiFiのおかげて外出先でも自前の無線LAN環境があるので余計に便利になりました。

今更ながらFlickrに少しずつ写真をアップロードし始めしました。写真にはなるべくジオタグ(写真の属性に経緯度で撮影場所を付与するもの)を付けていこうと思っています。それによりFlickr内の地図上で撮影場所が確認出来るようになります。

現在の所、ジオタグを付ける一番簡単な方法はiPhoneもしくはNokiaの携帯電話で写真を撮ることです。

NokiaのS60搭載の携帯電話ではLocation Taggerというアプリを立ち上げて(もしかすると最新機種では必要ないかも)写真を撮ると自動的にジオタグ付きで写真を撮ることが出来ます。

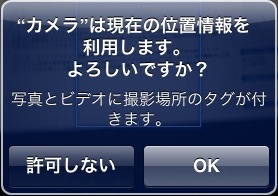

iPhoneの場合は、最初にカメラを使用する時に位置情報の利用に関するダイアログが表示されるのでOKを押すとジオタグが付加されるようになります。もし、写真にジオタグが付いていない場合は、設定/一般/リセット/位置情報の警告をリセットを実行すると次にカメラを起動したときに再度、位置情報の利用に関するダイアログが表示されます。

iPhoneの場合は、最初にカメラを使用する時に位置情報の利用に関するダイアログが表示されるのでOKを押すとジオタグが付加されるようになります。もし、写真にジオタグが付いていない場合は、設定/一般/リセット/位置情報の警告をリセットを実行すると次にカメラを起動したときに再度、位置情報の利用に関するダイアログが表示されます。

Flickr側ではYour account/Privacy & PermissionsでImport EXIF location dataをYesにしておきます。

後はメールでFlickrに写真を送付あるいはアップロードすることによりFlickrの地図に写真が反映されます。iPhoneからのアップロードは専用プログラムが用意されていますので、それを利用すると便利です。

買物隊のMiFiのくるくるケーブルがやって来ました。マイクロUSBのケーブルは手持ちがあまりないので有り難いです。最初はE63の同期にも使おうと思っていましたが、このくるくるケーブルは充電専用の様です。

買物隊のMiFiのくるくるケーブルがやって来ました。マイクロUSBのケーブルは手持ちがあまりないので有り難いです。最初はE63の同期にも使おうと思っていましたが、このくるくるケーブルは充電専用の様です。

E63の同期に使うという目論見は崩れましたが、充電しか出来ないというのがMiFiには便利なことが分かりました。MiFiはパソコンのUSBに接続されるとUSBモデムのモードに成ってしまいWiFiで接続することが出来なくなってしまいます。 そのため、給電しながらWiFiで接続する場合はACアダプターを使用していました。この充電専用のくるくるケーブルがあればパソコンから給電しながらWiFiで使用することが出来るのです。これはこれで便利です。

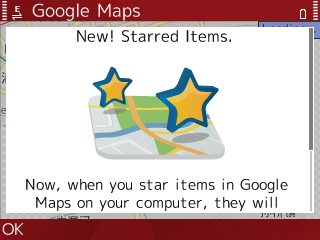

shamilさんのところで知りました。モバイルデバイス用のGoogle Mapsアプリが3.3.0となりお気に入り登録した場所がネットワーク経由でWeb版のGoogle Mapsと同期されるようになりました。

[ 複数デバイスを同期 ]

複数のデバイスでGoogle Mapsを動かすと、全てに同じstar item(お気に入り)が同期されるようです。これはとても便利です。今までは移行しておきたいお気に入りはBluetoothなどで一つ一つ転送していました。

Nokia S60におけるGoogle Mapsのstar itemは、元々Nokiaが用意しているFavoriteあるいはLandmarksと同じ物を使用しています。そのためNokia Mapsなどでも同じものが活用可能です。何時の間にか別物になっていました。どうもGoogle Maps側のメニューがスターを付けるという表現になってから変わったような気がします。

[ マイマップ作成時の強い味方 ]

同期されたstar itemは、web上のGoogle Mapsで「マイマップ」を開くと現れます。これを自分が作成しているマイマップに取り込むことが出来ます。この機能こそ待ち望んでいた物です。以前から無線LANの使える場所マイマップに残していたのですが、帰宅後に地図を眺めながら場所を特定するのは効率の悪い作業でした。これからは現地で場所を記録してマイマップに取り込むということが簡単に行えます。

大分、いまさらなエントリーになってしまいましたがWindows 7のXP Modeを便利に使用しています。XP Modeの実態はMicrosoftが大分前に買収したConnectix(だっけ?)のVirtual PCを使用した仮想マシンです。うまく最適化されているのかメモリーが2GBしかない私のMac miniでもうまく動きます。

普通にプログラムをXP Modeに導入すると7のメニューから起動出来たりして、それはそれで便利ですが開発環境などを構築していると、せっかくの仮想環境なのでテスト用に別の仮想マシンを仕立てたくなります。仮想マシンの構成を参照すれば難しい事ではありませんがメモ代わりに記録しておきます。

[ 準備 ]

Windows 7のエクスプローラーは規定値では隠しファイルが見えません。これを見えるようにしておきます。コントロールパネル->デスクトップのカスタマイズ->フォルダーオプションの表示タブで「隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する」を選択します。

[ XP Mode仮想マシンの構成の調査 ]

XP Modeを導入し、全てのプログラム->Windows Virtual PC->Windows Virtual PCで仮想マシンのフォルダーが開きます。Windows XP Mode.vmcxというファイルがあるので選択して設定を開きディスクの構成を調べてみます。

ハードディスク1として差分タイプのディスクが指定されています。これは親のディスクイメージがあり、それは変更せずに差分を別のファイルに書き込んで行くタイプのディスクです。

XP Modeでは、C:\Program Files\Windows XP Mode\Windows XP Mode base.vhdを親にして、C:\Users\xx\AppData\Local\Microsoft\Windows Virtual PC\仮想マシン\Windows XP Mode.vhdを差分ディスクとして構成しています。

[ 仮想マシンの複製 ]

必要なのはXP Modeの仮想ディスクなので、先の親ディスクを指定して新たな仮想マシン、ディスクを構成してもかまいません。この場合、最初の起動時にユーザーの指定などの設定が走ります。

色々と設定を済ませた後の差分ディスクをコピーして、仮想マシンを作成すれば、設定済みの環境を複製することが出来ます。

- エクスプローラーで’C:\Users\xx\AppData\Local\Microsoft\Windows Virtual PC\仮想マシン’を開きます。xxはユーザー名です。また、その下のAppDataは隠しフォルダーですので、最初の準備をしておかないと表示出来ません。

- Windows XP Mode.vhdを適当な名前でコピーします。

- メニューから仮想マシンのフォルダーを開きます。(全てのプログラム->Windows Virtual PC->Windows Virtual PC)

- 仮想マシンの作成を実行します。名前を適当に付け、メモリー、ネットワークの設定を行います。

- 仮想ハードディスクの追加にて「既存の仮想ハードディスクを使用する」を選択し、先にコピーした仮想ハードディスクのファイルを指定します。

これで新しいオリジナルの環境を保ったまま新しい仮想マシンが出来ました。

PS. 仮想マシンの構成が分かると言語の異なるXP Modeの複数同時実行も難しくはありませんが、ライセンス的には問題有るかもです。