Caddx Peanutにはカメラマウントが付属しています。一見、綺麗でよそさうに見えますが、カメラのホールドが今ひとつ弱い上に脆く割れやすいです。

ということでカメラマウントは自作することにしました。素晴らしいのはCaddxはダウンロードサイト でカメラ本体とこの割れやすいマウントが一体となった3Dモデル(step)を公開しています。これを利用することにより短時間でマウントを作成することが出来ました。

電源コネクターとともにホールド出来るようにしました。STLファイルはThingiverse で公開しています。PeanutMount2.stlの方は自前のサポートベース付きです。本来のモデルでわたしの3Dプリンターで出力すると底辺が直線的に出力出来なかったので作りました。余分なサポートベースは後からカッターナイフなどで切り取らなければなりません。

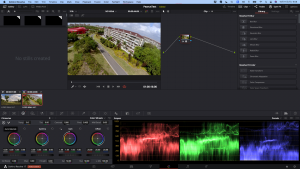

Caddx Peanutで付属のNDフィルターを使用すると(もしかすると使用していない時も)画面が黄色っぽくなります。これはどうも色温度の問題として考えれば良いことがわかってきました。現象が把握できれば対処方法も見えてきます。動画編集ソフトにはたいてい色温度を調整する機能が付いていますのでそれを試してみました。

DaVinci Resolveならばとりあえずワンクリックでかなり改善されます。

Color調整画面の左端にある’A’ (Auto Balance)を押すだけです。その右のスポイトで画面中の真っ白な部分をクリックしても良いです。これだけでかなり改善されます。さらにその右側のTempを左右にスライドして微調整すれば完璧です。あとはいつも通りに画像の調整をすれば良いです。VIDEO

[ 携帯電話での編集 ]

CapCutという動画編集アプリで試してみました。

[ LOG撮影の可能性 ]

LOG撮影した場合も携帯電話で完結した処理が可能です。携帯電話のInsta360アプリにLog撮影した動画を取り込むとLUTを適用するためのスイッチが表れます。ちょっと淡い色調になってしまうのでCapCutなどで色温度を調整するだけではなくコントラストなどもいじらないといけませんが、なんとか携帯電話で完結した動画作成も可能です。

Insta360 GO2と違いCaddx PeanutにはNDフィルターが付属しています。ところが最初の飛行テストでND16フィルターを装着してテストしたところ随分と黄色っぽい画像になってしまいました。

ということで保護用の透明フィルター、ND8, ND16の比較テストを実施。VIDEO

こまったもんだとツイッターで愚痴っていたらさっさーさん からWB調整してみたらと指摘を受けました。それを受けてWBを変更したテストを行ってみました。VIDEO

ND16 WB 4000Kが良い感じに見えます。その反面、透明フィルターでWB Autoの時の色合いに疑問を感じざるを得ません。もしかしてPeanut, Insta360 GO2のAuto WBはちょっと気をつけないと行けないのだろか。

もうひとつ気になるのは、やはりNDフィルターそのものの品質です。BetaFPVのGoPro Lite用ND16をPeanutの前にあてがって比較テストをしてみました。

やはりPeanut付属のND16の方が黄色っぽくなりました。

と、今回は現状把握とWBをその都度変更すれば良い結果が得られるとわかりました。これは画像編集の時にノーマライゼーションが可能ということでもあります。Insta360 GOの時は何も考えずに撮って出しできていたので、もうちょっと手軽にしたいところです。

GoPro Liteでは最初の頃にはFCに接続してリモートコントロールを試してはいましたが、ドローンを変更したりしているうちに給電すらFCに接続せずにリポのバランスケーブルから取るようになってしまいました。Caddx Peanutも同様にFC接続しない方向で考えていたのですが、一度は試してみなければということでFCからの給電とリモートコントロールの設定を行いました。

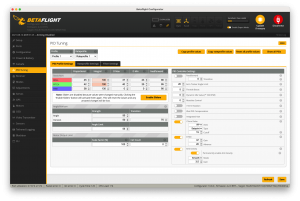

マニュアルに詳しい設定方法が書かれています。マニュアルではTXのひとつを使用するようになっていますが、わたしはLED_STRIPで行いました。私の場合、概ね以下の手順です。

resource LED_STRIP NONE

resource PINIO 1 A15

wt pinio_box = 40,255,255,255

save

A15はもともとLED_STRIPに割り当てられていたリソースです。

これでTango2の押しボタンがPeabut本体のスイッチと同じように働きます。

GoProと設定方法は同じですが、大きく異なるのはもともとPeanut本体にはボタンがひとつしかないことです。このため本体のボタンとまったく同じことが一本の配線によりプロボから行えるようになります。すなわち長押しによる電源オン、オフ。ボタンを押す回数によるカメラ機能の選択です。これは使ってみて初めて便利さに気づきました。

最初は電源オフ、オンも出来て便利くらいに思っていましたが、ボタンの2回押しも出来るので例えば飛行中に写真の撮影を行うことも出来ます。わたしのボタン設定では1回押しでPro Videoのスタート、ストップ。2回押しでは写真の撮影にしています。試しに飛行中に写真撮影をしたものを以下に貼り付けておきます。写真はRAW撮影で、それをInsta360 Studioで現像したものです。常用するかどうかは別にしてこういうことが出来るのは面白いし、いずれ役に立ちそうに思います。

Caddx PeanutはInsta360 GO2と中身は同じですので携帯電話アプリはInsta360のものを使用します。ほとんどの設定や操作はInsta360 GO2と同じようにアプリから行うことが出来ます。ただしファームウェアの更新だけは出来ません。出荷時のバージョンはv3.10.7で設定画面を見ると新しいファームウェアが存在することが分かります。しかし更新画面に入ると例のケースに入れるように言われてしまい、そこから先には進めません。

YouTubeで更新手順を見つけたので試して見ました。特に難しくはなくファームウェアファイルをダウンロードし内蔵ストレージにコピーしてから電源をオンにするだけです。動画を見ていただくとLEDの状態の遷移もわかるので実際に更新する前に見ておくのがおすすめです。VIDEO

最新ファームウェアはv3.10.8とマイナーバージョンがひとつ変わっただけですので大差はないかもしれません。

Caddx PeanutにはInsta360 GO2のようなケースは付いていません。代わりに背面に取り付けるUSBアダプターが付属しています。

USB Type-Cコネクターですので、なんの迷いもなく両端がType-Cのケーブルを使用してUSB PDな充電器に接続しみましたが充電が開始されません。本気で不良品として販売店に連絡をしようと思いましたが、試しに5V 2Aしか出していない充電器に接続したところ無事に赤いLEDが点灯しました。実は同じような振る舞いのBluetoothイヤフォンを持っているので気が付きました。

調べてみるとInsta360 GO2も同じらしいです。調べた限りではQC3.0の充電器は問題がないようです。またMacbook Proに接続する時も同じで両端がType-Cのケーブルで接続すると認識されません。

USBは充電のためだけではなく(というかドローン給電しているとわざわざ充電の必要が無いです)、PCに対して内蔵ストレージをUSBドライブとして認識させることが出来ます。手順は簡単でUSB接続すると赤いLEDが点灯し充電が開始されます。そこで本体のボタンを2秒ほど押して電源をオンにするとLEDが青い点滅に変わりUSBドライブになります。初代Insta360 GOでは現場で携帯電話に動画を移していかないとすぐに内蔵ストレージがいっぱいになってしまいましたが、今度は32GBもあるので家に帰ってからPCに動画を移動するというのが良い気がします。

待望のInsta360 GO2のFPV特化版であるCaddx Peanutがようやく発売されました。すぐに発注し9月末には入手できました。想像以上にFPV向けになっています。

以下、ND16フィルターを装着して、晴天の日に初飛行した様子です。かなり黄色い感じがすると思います。

改めてNDフィルターの比較テストを実行した結果です。VIDEO

NDフィルターの問題はレビュアーの人たちの言及が無いのが不思議です。Facebookにて問題提起はしていますが改めてCaddxにもメールで問い合わせて見ようかと思っています。

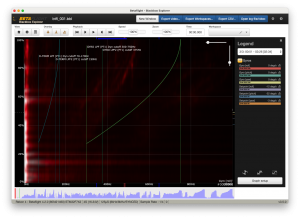

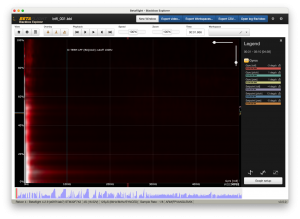

珍しく購入したRekon4 LR PNP、最初はなるべく箱出しの状態で飛ばしていましたが、少しだけ改造を始めました。

[ Barometer追加 ]

[ Caddx Vistaのアンテナを交換 ]

[ RPMフィルターを設定 ]

[ PIDをえいやで設定 ]

iFlight GOCam PM GRはRuncam 5 Orangeをリパッケージしたもので、発表当初はあまり興味を持ちませんでした。その後、gyroflowがうまく動くようになったとのことで入手することにしました。Runcam 5 Orangeの方が安いのですが、バッテリーレスで軽量なこと、BEC付きケーブル、NDフィルターがセットになっていることからGOCam PM GRに決めました。

電源コネクターはGoPro Liteと違い4ピンです。これは電源に加え、UARTのTX/RXに接続するためです。これによりRuncam仕様のカメラコントロールができるようになっています。

NDフィルターは45度ほど回転させてツメをかけるタイプでしっかりとしていて安心感があります。

gyroflowを使用するためにはファームウェアの更新が必要でした。更新はSDカードを使う方式で難しいことは何もありませんでした。

[ トラブル ]

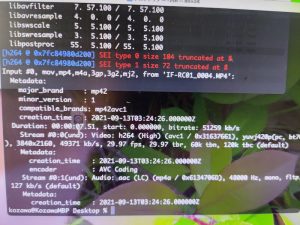

販売店に相談すると録画手順やSDカードの確認後、いちど送り返すことになりました。ところが販売店では動画の再生が問題なく出来るとのことです。それで再度送ってもらいテストしてみるとWindowsのVLCでは再生可能。ffmpeg付属のffplayではMacでも再生可能ということがわかりました。ただしffplayは例の赤いエラーを出しながら再生します。ffplayが動くということでGyroflowも動作は可能です。もともとgyroflowで安定化してから編集するつもりでしたので実用上の問題はないと思います。

ただ普通にプレビューできないと不便ですし、これが正規の状態ということはないと思います。何かしらハズレの個体であると思います。ただAlbert KimさんのGyroflowデモ を見ているとffmpegが同じエラーを出していますし私だけではないのかもです。

取り急ぎ飛ばしてみた動画です。

Gyroflowは概ね良好に働いています。ところどころ細かいところで変な動きが見られます。Gocamの問題かGyroflowの問題かはわかりませんが、Albert Kimさんも指摘していることでもありますし、そのうち改善されると期待したいです。

あとから調べてみると1440Pはデータレート低めなようてす。次は2.7K 60FPSと4K 30FPSを試してみます。

FPVドローンにGPSを付けているならば、それで得られるデータをより活用したいと思うのも自然なことです。GPSで得られたデータはテレメトリーとしてプロポ側に返ってきます。それをSDカードに保管することが出来ます。詳しくはお馴染みのOscar Liangが書いたHow to Log GPS Coordinates in OpenTX Radios を御覧ください。

これで得られたログはcsvファイルとしてプロポのSDカードに保管されています。それをOpenTX Companionに読み込みGoogle Earthにリンクすることで活用するのが一般的に公開されている手法でした。

これだけでは今ひとつ活用範囲が狭いです。そこでOpenTXで取得したログをGPSログとして一般的なGPXファイルに変換するプログラムを作りました。https://github.com/nkozawa/OpenTX2GPX

GPXファイルはGoogle Earthに読み込めるだけではなくGarmin VIRB Editなどを使うことにより映像とテレメトリーを組み合わせることも出来ます。VIDEO