Onda V919にはAndroid 4.4とWindows 8.1が搭載されています。MicrosoftはWindows 10への更新を無料で行っていますので、当然のことながら挑戦しました。もっともタブレットで使用する分には8.1でも問題ない気もしました。

[ 準備 ] Preparation

OTGケーブル、USBハブ、USBマウス、USBキーボードが必須です。メーカー提供のWindowsイメージをUSBメモリーから導入する際にも必要となりますので準備しておくべきでしょう。

You need to prepare OTG cable, USB hub, USB mouse and USB keyboard.

rarという形式のアーカイブが解凍出来るプログラム。私は7zipを使用しています。

File archiver which can handle ‘rar’. I use 7-zip.

[ 各種ファイルのダウンロードについて ] File Download site

メーカー提供のファームウェア、ドライバー、OSなどのファイルは中国語と英語のページで提供されています。わたしは中国在住のため中国語ページから百度云というクラウド・ストレージ経由でダウンロードするのが一番速いので、それを使った手順になっています。おそらく同じファイルが英語のページでも見つかる事と思います。中国のサイトからのダウンロードが上手くいかない場合は英語のページで探してみてください。

I use both Chinese and English Onda support page on this article. You may find all files on English support page, I guess.

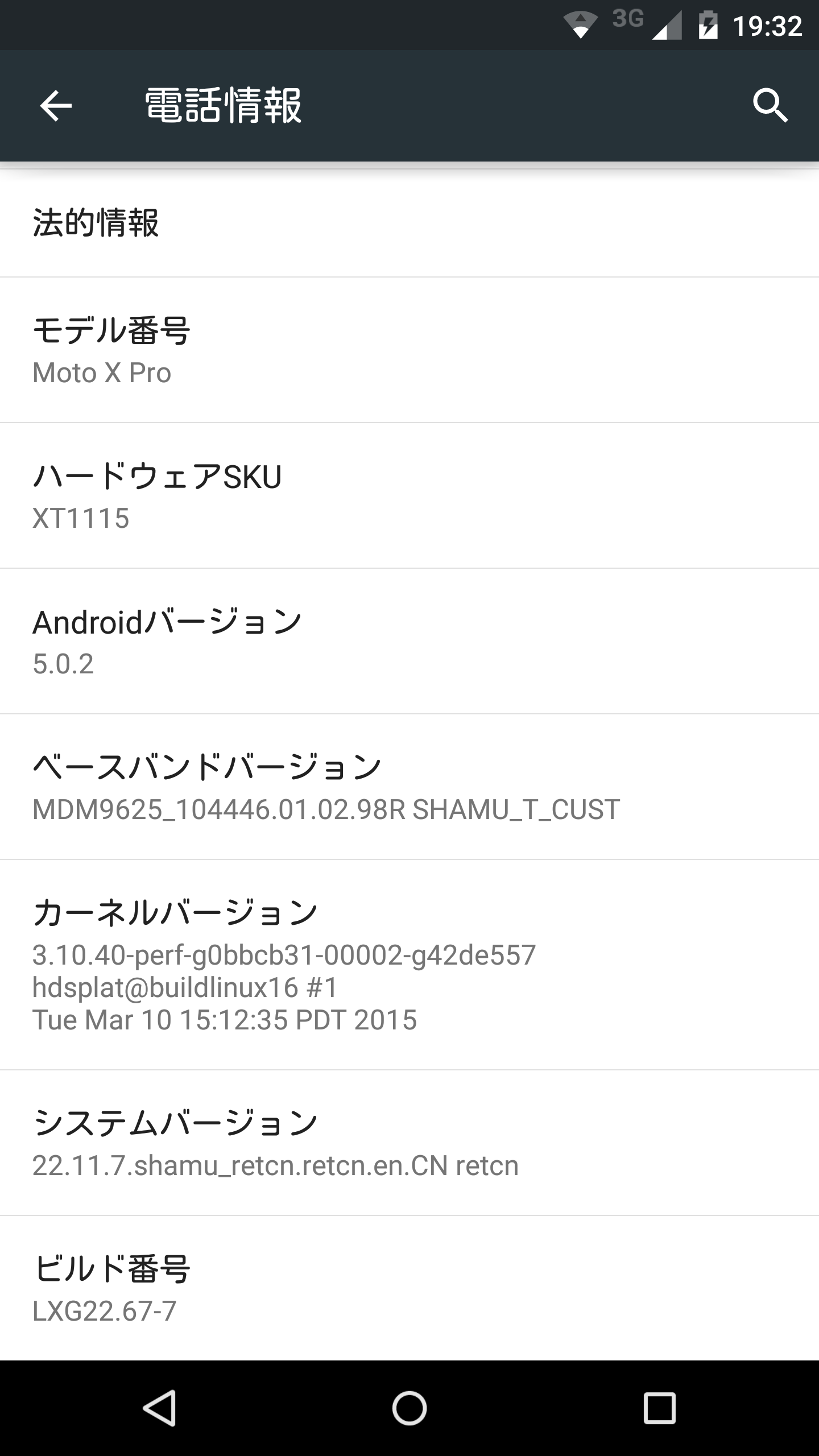

[ ハードウェアのバージョンについて ] Hadrware Version

V919にはハードウェア・バージョンの違う機種があります。バージョンが違うと使用するソフトウェアが異なります。ここで紹介する手順はV5専用です。バージョンの判別は裏側に刻印されているシリアルナンバーで分かります。詳しくは前の記事を御覧ください。

There are several hardware versions on Onda V919. You can see your tablet hardware version in serial number printed on back panel. 9th and 10th digits of serial number should be ‘Vn’ (n = version number). This procedure is for V919 V5.

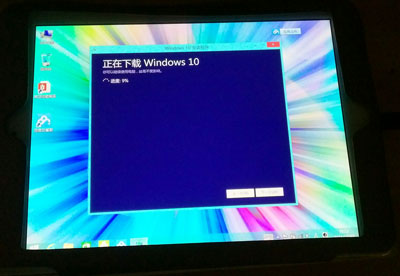

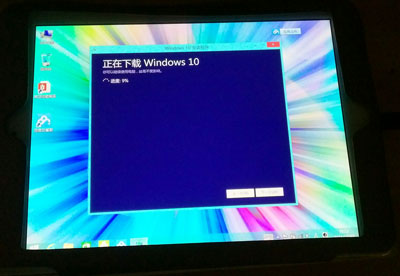

[ Windows 10への更新 ] Update Windows 8.1 to Windows 10

更新を始めるためのプログラムがメーカーのダウンロードページに用意されています。「window8.1升级到window10工具」というものです。中にMediaCreationTool.exeというものが入っているので、それを実行しました。もうひとつMediaCreationTool64.exeというのも同梱されています。これを実行すると64bit版になるのかも知れませんが試してはいません。

I executed ‘MedaCreationToo.exe’ in window8.1升级到window10工具 to start Windows 10 upgrade.

[ ドライバーの導入 ] Windows 10 Drivers

Windows 10で立ち上がるとタッチパネルが正しく反応しません。X軸とY軸が入れ替わっているので、どう頑張っても名前を設定することも難しいです。OTGケーブルでUSBマウスとキーボードを接続しなければ、この後の作業は不可能と思って良いでしょう。

After tablet became Windows 10, touch panel was not work correctly. I had to use USB mouse to setup Windows 10.

実はドライバーの更新にはかなり苦労しました。一番の目的はタッチパネルが正しく動作することですが、そこに到達するのに3日ほど要しました。ここでは、うまく行った手順だけを記述しておきます。一応Windows 8.1を入れなおしてクリーンな状態から検証した方法です。

Onda provided Windows 10 drivers pack. But it did not work correctly. I had to install Windows 8.1 driver which dated ‘2015-01-16’.

- Windows 8.1ドライバーの導入

新しい日付のものはダメでした。「デジタルグッズとバイクの日々」で紹介されているドライバーが必要となります、”v919 3G Air DiualOS_Win8.1_x86_Drivers.zip“というものを展開し本体にコピーします。リンク先の記事ではひとつひとつのドライバーを手作業で導入したとのことでしたが、わたしの場合は手順書にある通り、[Power]Install_all.batを右クリックして管理者権限で実行しました。導入に失敗するドライバーもあればうまく行くものあります。最後に再起動すると見事にタッチパネルが使えるようになりました。また、このドライバーセットは3Gモデルようのようです。わたしのv919はWiFiモデルですが、特に問題はないようです。

I downloaded and extracted “v919 3G Air DiualOS_Win8.1_x86_Drivers.zip“. I just execute ‘[Power]Install_all.bat’ as administration mode. Some of drivers installation failed. But after reboot, touch panel became available to use.

- Windows 10ドライバーの導入

メーカーからはWindows 10用のドライバーセットも出ています。最初にこれは試していますが、残念ながらタッチパネルには対応していませんでした。それでも幾つかのドライバーが導入可能ですので念のため入れておいたほうが良いように思い、8.1のドライバー導入後に入れることにしました。こちらは中国のサイトからダウンロードしました。ダウンロードページの昂达平板电脑Win10-X86-驱动包(64MB, 15-07-31)というものです。こちらも解凍後にsetup.exeを右クリックし管理者権限で実行しました。やはり導入失敗するドライバーも幾つかありますが、気にしないことにしました。

I also installed Windows 10 drivers. I downloaded and extracted “昂达平板电脑Win10-X86-驱动包“. I executed setup.exe as administration mode.

[ Android切り替えプログラム ]

ダウンロードページのQ2S系统切换程序(适用于window10)というファイルをダウンロードします。この中のQ25_X86.msiを実行します。わたしの場合はプログラムの一覧には入りませんでしたがC:\Windows\Program Files\Insyde\InsydeQ2S\DualOSSwitcher.exeとして正しく導入されていましたので(もしかするとデスクトップにはアイコンが出来ていたかも)、それを右クリックしてタスクバーにピン留めしました。

I also downloaded Android switch program “Q2S系统切换程序(适用于window10)” and installed Q25_X86.msi. Then I pined “C:\Windows\Program Files\Insyde\InsydeQ2S\DualOSSwitcher.exe” to task bar.