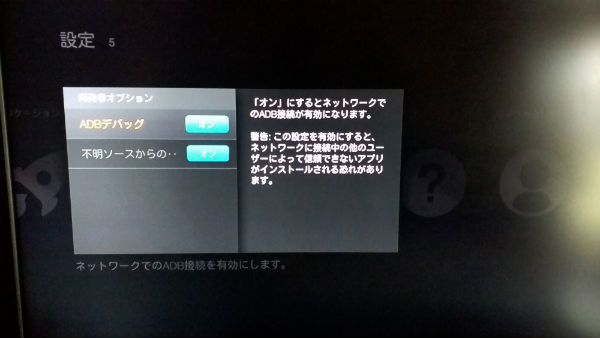

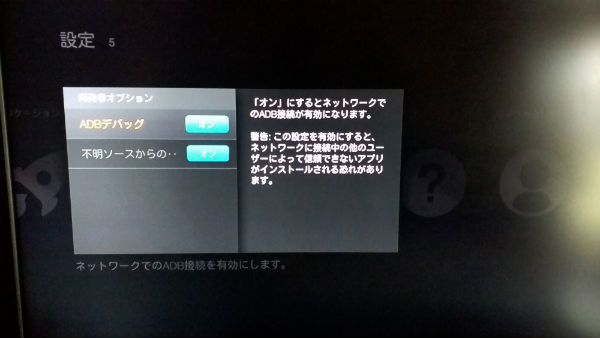

[ ADBが使える ]

最初の想像ではFire TV Stickはアマゾンのサービスだけに特化したクローズなデバイスだと思っていました。グーグルサービスが入っていないアンドロイドということでクローズであるとも言えますが、何故かADBを使用することが出来ます。USBからADB接続出来るのかどうかは試していません、通常の使用形態だとWiFiによるADB接続を行うことになると思います。手順についてはGoogleを検索すれば直ぐに分かることなので詳しくは書きません。

[ 任意のアプリケーションも追加可能 ]

アマゾンのアプリケーション・マーケットに様々な追加アプリケーションが用意されていますが、ADBが使えることによりAPKさえ用意できれば任意のアプリケーションを”adb install xxxx.apk”で導入することが出来ます。テレビ画面ですので、操作性に難があることを承知で導入する必要があります。

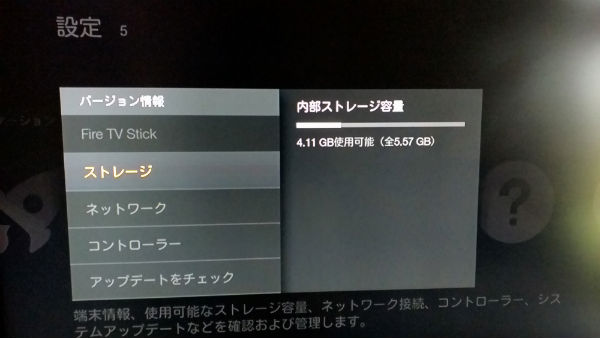

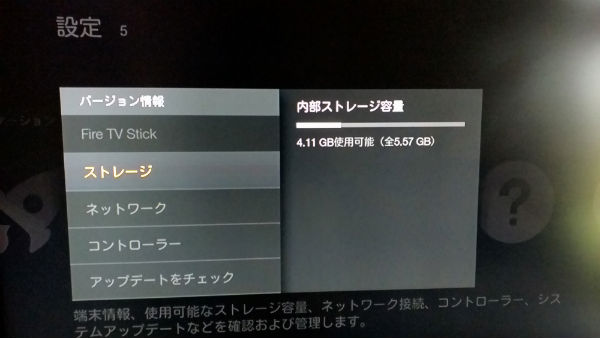

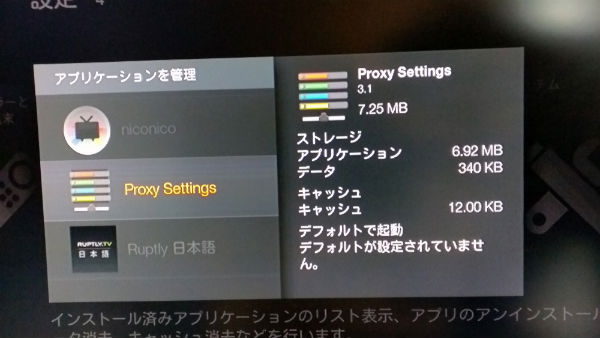

ストレージも5.57GBありますのでSTBとしては問題なし、それなりに複数のアプリケーションを導入することが出来ます。私は先の記事で紹介したProxy Settingsを導入するのに使いました。

[ リモコン ]

Bluetoothかどうかは確認していませんが、電波で接続されています。本体が小さくHDMIコネクターに接続するため設置場所がテレビの後ろだったりするので合理的な選択です。それでもついついリモコンを操作する時にテレビの方向に向けてしまいます。そういった習慣はなかなか抜けないものですね。

[ 音が悪い? ]

Amazon Prime MusicをFire TV Stickだけで聞いていると気にはなりませんが、聴き比べてみるとやや貧相な音に聞こえます。うちのFire TV StickはヤマハのAVアンプRX-V473に接続しています。そこから再生した音と、RX-V473に搭載されている音声だけのAirPlay機能を使用して同じPrime Musicの音をiPod Touchから再生したのでは、誰が聞いても分かるくらい音質が違います。これは初代Apple TVでもほぼ同じでしたのでHDMIからの音声入力は、こんなものなのかも知れません。

いずれにせよ、小さな筐体の格安デバイスなので、文句はありません。だいたい普段はNexus6の本体スピーカーで音楽聞いているくらいなので全く問題では無いです。

[ Dolby Digital ]

プライム・ビデオの映画はFire TV StickではDolby Digital で楽しむ事が出来ます。携帯端末を使って映画を見るのとは一味違います。AVアンプを持っている場合は断然Fire TV Stickの購入をお勧めします。今までもApple TVを持っていたので機器としてはDolby Digitalをネットワークから再生出来る環境はありましたが中国からのアクセスやコンテンツの価格などに問題があり、全くその恩恵を受けていませんでした。この小さなFire TV Stickで5ch(我が家ではサブウーファーを使ってないので)を再生した時は、ちょっと感動しました。スペックとしてはDolby Digital Plus (7.1ch)まで対応しているそうです。

日本のアマゾンで購入したFire TV Stickを海外で使用するには前回の記事でお知らせしたように何かしら日本のIP Addressで接続する必要があります。

アマゾンの新しいサービスであるプライム・ミュージック(Prime Music)が海外でも聞くことが出来ることが海外在住ながら日本のアマソン・プライム会員になっている人々の間で話題になっています。Fire TV Stickでも同様にプライム・ミュージックは特別なネットワーク接続をすることなく楽しむ事が出来ます。

ということで、今回は設定済みFire TV Stickを中国上海からVPNなどの特別な手段なしで、どの程度使用できるかを試してみました。

ちなみにプライム・ビデオ(Prime Video)に関しては、地域制限がある旨の表示が出て再生できません。

Fire TV Stickはメニューから色々なアプリケーションを追加することが出来ます。Fire TV Stickは6GBほどのストレージを搭載しています複数のアプリケーションを追加するにも十分な容量です。そこで主な追加アプリケーションを16ほど試してみました。その中で使えそうなものだけを以下にリストしておきます。

- アマゾン・プライム・ミュージック(Prime Music)

先に書いた通り、問題なし。これだけで日本のアマゾンでプライム会員を継続したくなる神サービスです。

- FOX NEWS

あまり画像の質が良く無いです。

- Newsmax TV

Watch Live Nowだけ再生可能かも。今ひとつ。

- TED TV

Youtubeなどで楽しんでいる人も多いTEDも専用アプリケーションなら中国国内からも楽しめます。専用アプリケーションだと字幕(ビデオ毎に字幕の種類は違います)も自在に選べるのでお勧めです。

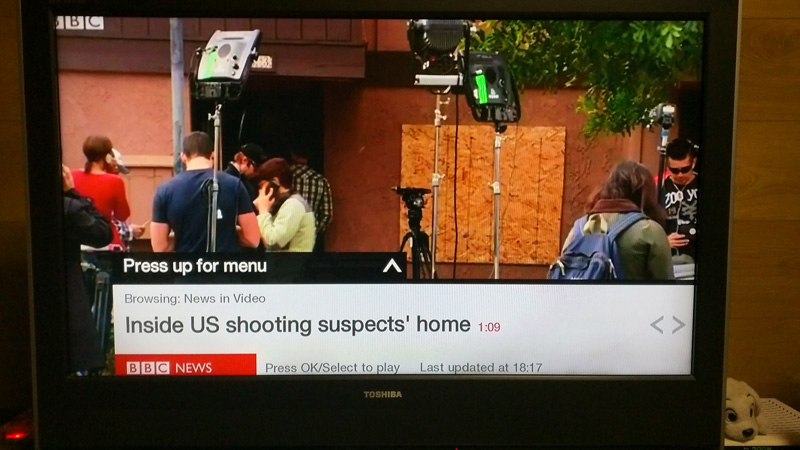

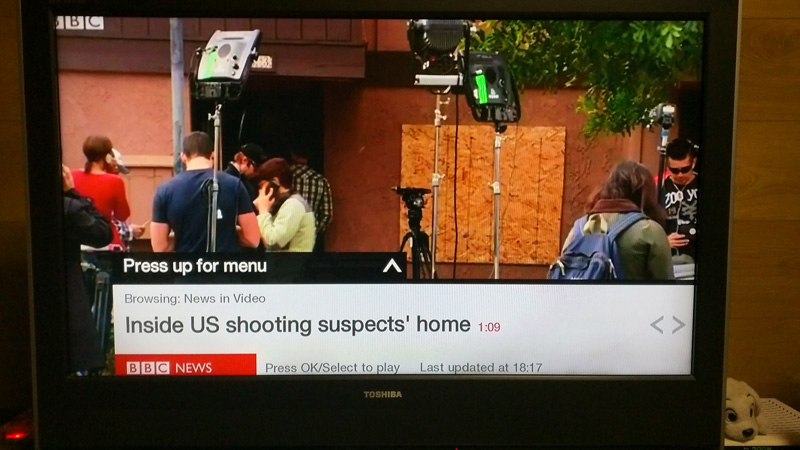

- BBC NEWS

英語の放送だけで字幕などはありません。ライブ放送ではなくオンデマンドで短いニュースを選んで再生できます。かなり調子よく再生できるし、何よりニュースの内容も良いのでかなりお勧めです。

- NHK WORLD

ライブ放送です。かなり画質が良いのですが、そのためか我が家のネットワーク環境ではとぎれとぎれになってしまいます。

VPD等無しでもPrime Music, TED, BBCが楽しめるだけでも価値があると言えます。

日本のアマゾンで購入したFire TV Stickが上海に届きました。もともと日本で使うためのですので海外で使うことは基本的には不可能です。それを何とか使ってみようという試みについて書いてみます。

開封して普通にWiFiに接続してみるとファームウェアの更新の有無を確認する画面で止まってしまいました。もしかすると待っていれば良かったのかも知れませんが、待ちきれずに裏ワザを投入しました。

必要なのは日本のIP Addressを与えるための手段です。中国大陸在住者の場合は何かしら大きな壁を超えるための手段を持たないとFacebookすらアクセス出来ません。その手段の中で日本のIP Addressが得られるものがあれば、それが利用できます。私の場合はルーター自体にそういう仕組みが仕込んでありますので、そこにWiFiを接続しなおして設定を完了しました。話はそれますが、Fire TV Stickはアカウント設定が済んだ状態で出荷されていました。パスワードを入力する手間は省けましたがなんか危ない気もします。

もう少し一般的な方法ですと、VPN接続したPCのインターネット共用を利用することも出来ます。以下に亜洲モバイル人柱隊さんの記事をリンクしておきます。

https://www.facebook.com/hitobashira/posts/991806944219383

日本のIP Addressが得られればAmazon Prime Videoも観ることができます。私の場合は、一つ問題があります。壁超えのためのルーターの作りこみが今一つで速度があまり出ません。アマゾンのプライムビデオは速度が出なくてもそれなりに観ることが出来るよく出来た仕組みですが、あまりに遅いと画質の悪るさが目立ってしまいます。

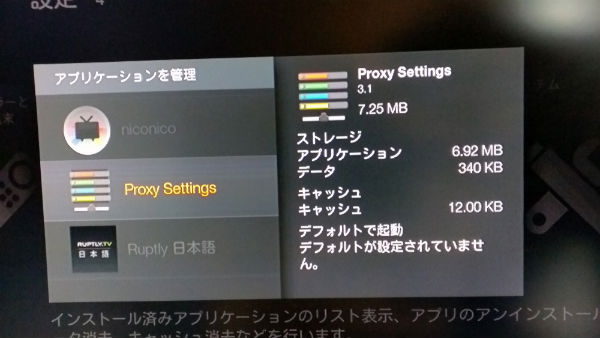

我が家にはもうひとつプロキシー接続する仕組み仕込んであります。幸いなことに一般的にはwebサーバーに使用するproxyでアマゾンのプライムビデオ楽しむことが出来ました。ただしFire TV Stickにはプロキシー設定がありません。何かしら設定するためのアプリケーションを組み込む必要があります。私の場合はProxy Settingsというものを使用しました。

Fire TV Stickへ任意のアプリケーションを導入する方法は詳しくは書きませんが、私はWiFi接続でadbコマンドを使用して導入を行いました。その他にもアプリケーションを導入するための専用アプリケーションも存在します。

試してみるまでは分かりませんでしたがProxy Settingで一度プロキシーを設定すると再起動してもちゃんと接続されるようです。これで我が家では日本にいるのとほぼ同様にFire TV Stickが活用できるようになりました。

次は、ProxyやVPNなしで海外でどこまでFire TV Stickを活用できるか試してみます。

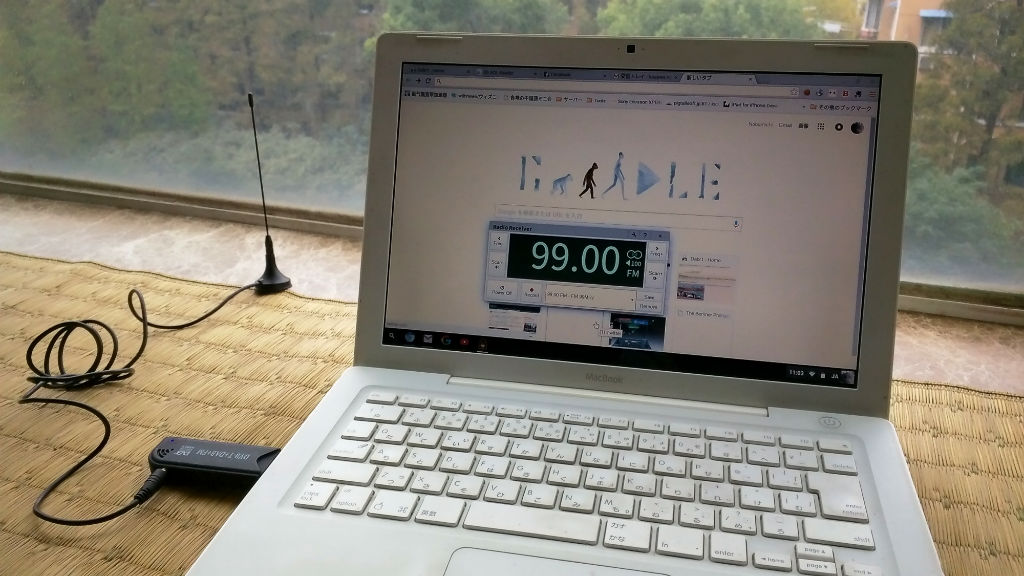

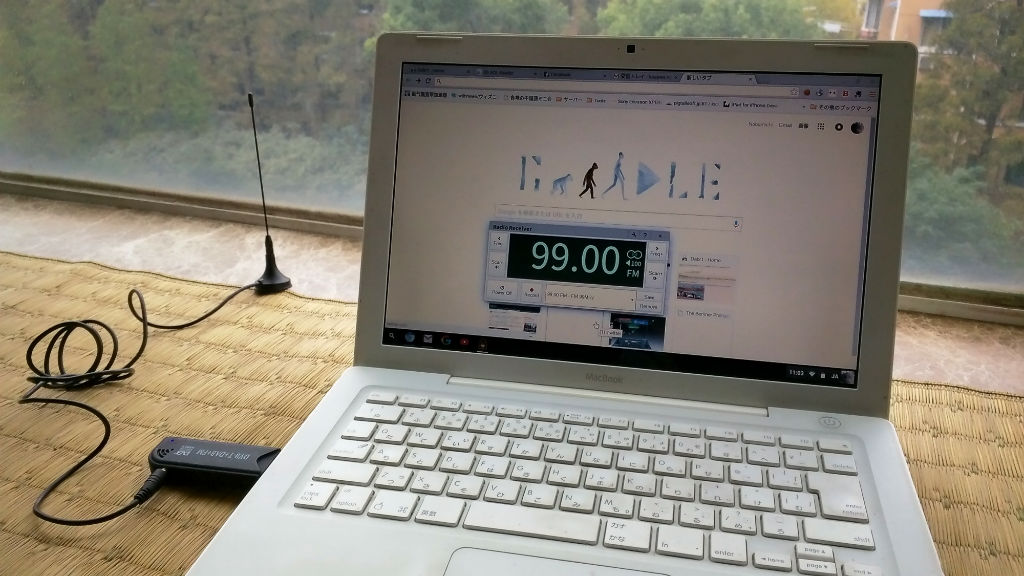

お断り) 一連の記事はMacBookにChrome OSもどきを導入して試したものです。本物のChromeBookとは挙動が違う可能性もあります。

以前、紹介したChromeアプリケーション Radio ReceiverですがあらためてChromeアプリケーションの例として取り上げてみたいと思います。

Chromeをブラウザーとして使用されている方はご承知のように各種の拡張機能が導入可能でGoogle もでログインするとPCが違っても同じ環境が維持されます。それはChrome OSにおいても同じです。また、拡張機能はブラウザーの機能を拡張するだけに留まらずブラウザーから独立したアプリケーションの様に動作するものもあります。Mac OS Xの場合、アプリケーションランチャーに表示されたりもします。そういったアプリケーションのおかげでChrome OSもPCライクに使用することが出来ます。

その中でもかなり特殊でマニアックなものを紹介します。

Radio ReceiverはRTL2832UというUSBで接続するチューナーを手軽に広帯域受信機としてしようするためのアプリケーションです。USB接続の特別なデバイスというと大抵はドライバーなどで苦労する物ですが、このアプリケーションは一切その心配はなく、しかもおそらくChromeが動くプラットフォームなら動作可能というのが素晴らしいです。これで手軽にFM放送だけではなく航空無線(Air Band)なども受信することが出来ます。

ChromeBookちょっと気にはなるけど、どれくらい使えるのものか分からない。Chrome下で動くアプリケーションで出来ることは想像がつくが、やはり実際に試してみたいと思っていました。それを簡単に試すことが出来る方法が以下のページで紹介されていることをFacebookでTJさんに教えてもらいました。

lifehacker – 古いノートPCをChromebookとして復活させてくれるアプリ『CloudReady』

手順については、上のページに書かれている通りで大丈夫です。必ずしもPC本体に導入する必要はありません。USBメモリーからの起動だけでも体験することは出来ます。

安い中華タブ(Onda V919)でも下の写真のようにUSB起動で動かすことが出来ました。ただしキーボードとマウスが必須なのでタブで稼働させるメリットは何も無しです。また本体の無線LANが認識出来なかったので無線LAN USBドングルも必要でした。

わたしは未使用の古い白MacBook(Late 2007)があったのでHDDに導入しました。まだ導入したてですので活用方法についてはまだまだ未知の部分が多いです。とりあえず気づいた事柄を書いておきます。

– MacBookの無線LANアダプターは認識しないかも。MacBook Air (Mid 2011)はダメでした。わたしの白MacBook (Late 2007)は元々無線LANが故障しているためBuffaloの無線LAN USBドングル(WLI-UC-GNM)を使用しています。これは問題なく動きます。

– MacBookのトラックパッドが使える。2本指スクロールも可能です。ただしスクロール方向はデフォルトでは昔風です。設定でちゃんと今どきのスクロール方向にも変更できます。ただ古いMacBookなせいか今ひとつ反応が良くないのでマウスを使用することにしました。

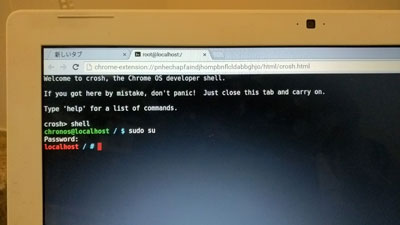

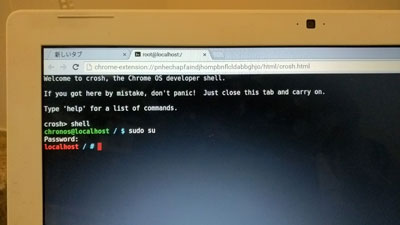

– HDDに導入したものの自動的には起動できない。電源投入時にoptionキーを押してブートメニューでHDDを選択しないと行けない。MacBookにLinuxだけ入れた時と同じ。ブートローダーを弄れば何とかなりそう。Ctl+Option+Tでシェルを起動できますしrootにもなれるので何とか出来るかもです。

– Googleへのアクセスありきの環境です。中国の場合、VPNなどの設定が必須です。VPNは試していないですがOpenVPNとL2TPの設定メニューがあることを確認しています。わたしの場合は自宅内のプロキシー設定で外の世界に行けるようにしていますので、それを利用しています。

– MacBookのキーボードに有る画面の輝度と音量ボタンも機能する。(11/21追記)

アプリケーションも沢山有って試しきれませんが、なかなか面白いものが揃っています。それらについては、また書いてみたいと思います。

予想以上にOnda V919 Air Dual BootのWindowsでの使い勝手が良いことが分かりました。最初はAndroidで動画アプリケーションを使うのがメインと考えていたのが完全に覆りました。軽い目的でのWindows使用が主な使いみちになってしまいました。

もともとはWindows8.1が導入されていました。8.1も十分に使えると思いましたが、せっかく無料で更新できることですし、少々苦労しましがWindows 10にして使用しています。

タブレットとしてWindowsを使うのも良いのですが、ばりばりとメールを書くためにブルートゥース接続のキーボードとマウスを装備。ついでに拡張ディスプレイも試しています。非力なことを分かって使っていれば全く問題なし。メールやOffice Mobileでの軽い作業を行う分には十分です。(注: Office mobileは画面サイズが10.1インチ以下なら無料使用可能だそうです)

ユーザー・ストレージはAndroid側よりも大きく20GB近く空いていました。それに加えて128GBのマイクロSDカードを使用し、ドキュメントやピクチャなど移動可能なフォルダーを割当ておきました。多分128GBは大きすぎだと思います。値段も高いですし、32GBか64GBにしておけば良かったです。

ネットワーク環境のせいかログインに少々時間がかかりますが、一度起動してしまえば後はサクサクと快適に使用できます。安いですし中華Windowsタブレットはかなりのオススメです。

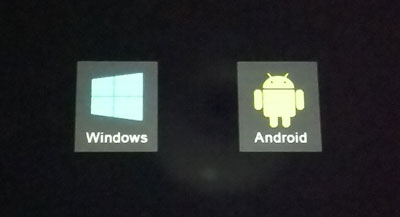

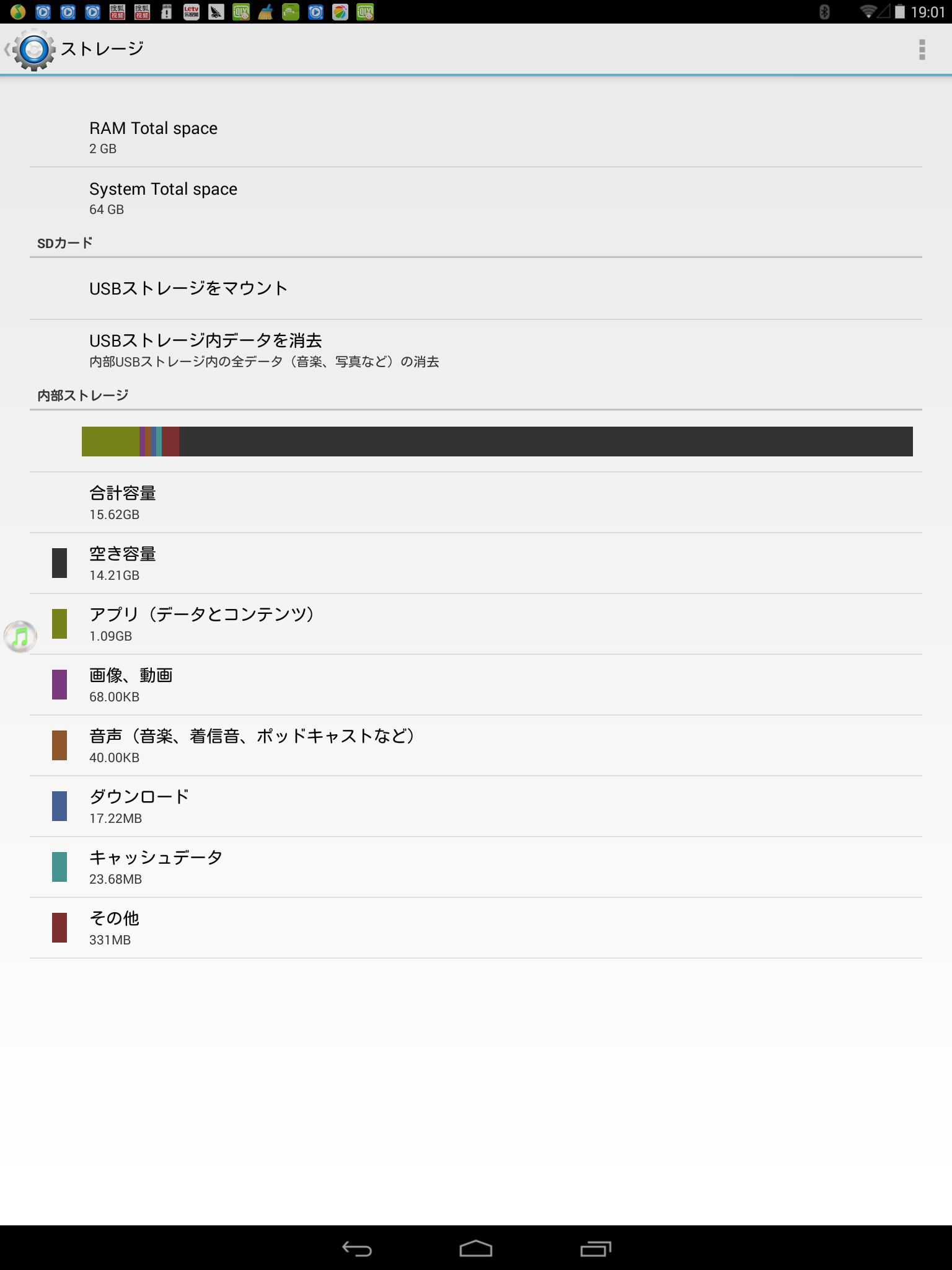

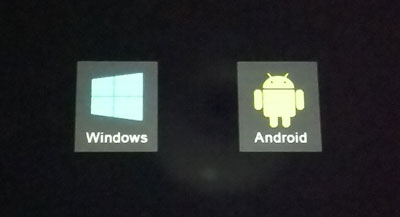

V919 Air Dual Bootはその名の通りディアルブートでWindowsとAndroidを切り替えることが出来ます。そのAndroid部分について感想的なことを書いてみます。

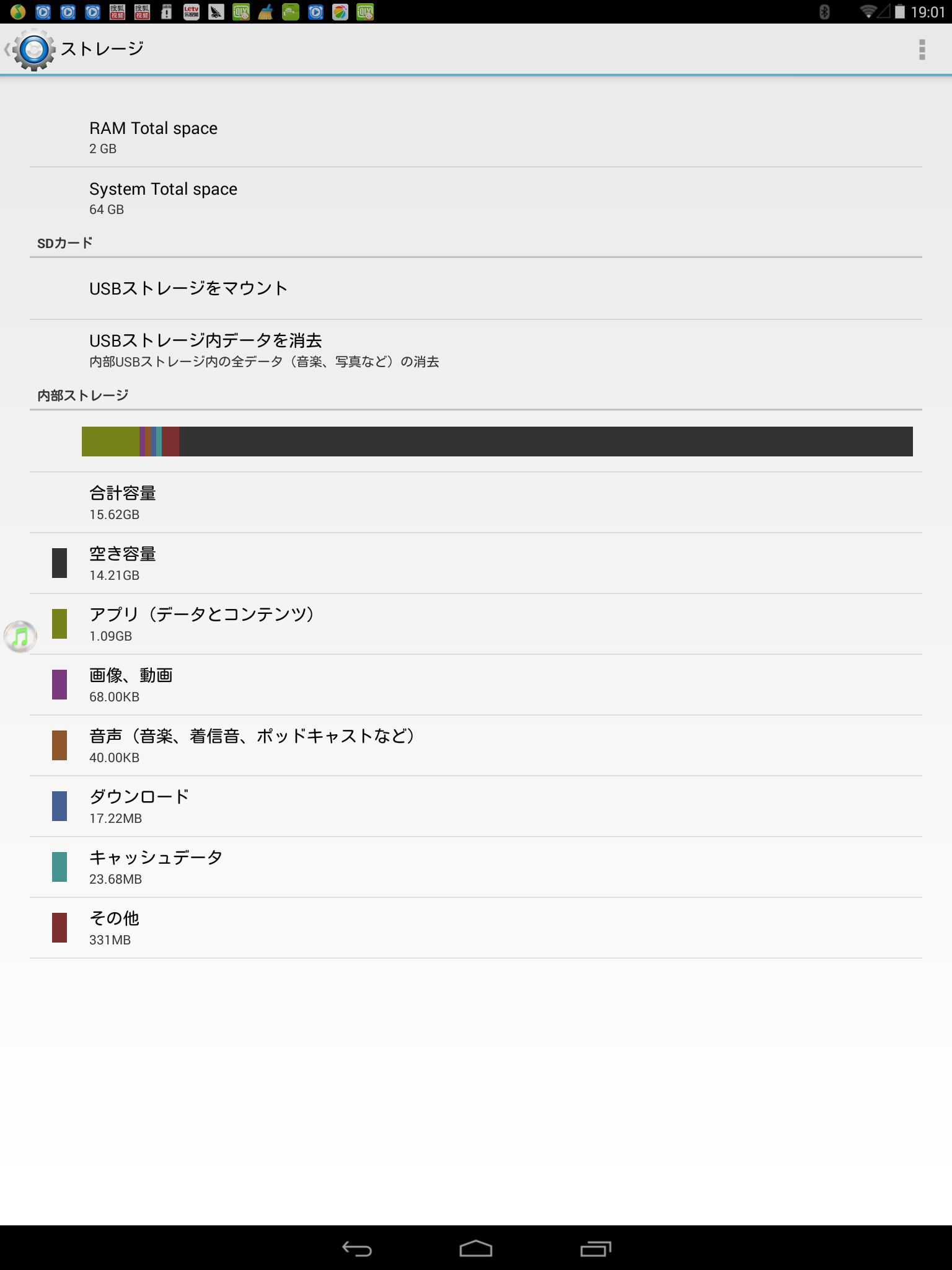

本体のストレージ64KBはおおよそ半分づつWindowsとAndroidに割り当てられていますが、Android側でユーザーが使用できるのは16GBほどしかありません。

USBメモリーを入れることも出来ますが、今ひとつ使い勝手が良くないです。アプリケーションによってはデータを外部メモリーに移すメニューが有ってもV919のUSBメモリーにうまく移行してくれません。あまり使う気もないので詳しくは調べていません。

Androidのバージョンは4.4.4です。最初からルート化されています。また、中華アンドロイド端末としては珍しくGoogle関連のアプリケーションも搭載されています。ただ起動時にGoogleアカウントの入力画面が出ないので、あくまで中華アンドロイドと考えるべきでしょう。私の使い方では一切アカウントの類を登録するつもりが無いのでGoogle関連機能については試してもいません。

日本語ロケールも入っていますので、日本語の使用に関しては苦労することはありませんでした。特別に変なアプリケーションも入っていないですし、ごく普通の中華アンドロイドです。

画面の反応も良く、サクサクと動きます。かなり快適と言えます。しかしながら、Windows側で過ごす時間が長いです。今のところテストしたいアプリケーションが一つだけあるので、時々はアンドロイドとして使用しています。そのうち、Windowsで使えるストレージを増やすためにアンドロイドは消してしまうかも知れません。

かなり大雑把な感想です。タイトルとは逆にまずは悪い所から、

- WiFiの掴みが悪い。他のデバイス、PCに比べかなりWiFiの感度が悪いです。分解してアンテナの状態を確認した方が良いかと思うくらいです。

- SDカードの問題。AndroidからWindowsに切り替えるとSDカードが認識しない。回避策があるし最近ではWindows 10しか使用していないので、わたし的には問題なし。

良い所、

- 画面が綺麗。9.7インチ2048×1536で解像度はiPad Airと同じです。IPS液晶らしいです。期待以上に綺麗な画面です。

- Intel Z3736F Quad Core 2.16GHzは十分にサクサクとWindows 10を動かすことが出来ます。CPUバウンダリーな重い処理をさせてはいませんが、SNSや動画鑑賞には十分すぎます。Windows 10でキーボードとマウス、時には外部ディスプレイを接続してPCの用に使っていても何ら違和感がないです。

自宅用で持ち歩きはしないので電池の持ちについては気になっていませんし、よく分かってはいませんが、一般的なファブレットみたいな感じです。常に手に持って何かしていると朝から使い始めて夕方には電池の残りが気になってくる感じでしょうか。

初めての中華タブで大きな期待をしていなかったことも有りますが、格安でWindows 10 PCを購入したような感じです。満足度はかなり高いです。

Onda V919 Air Dual Bootのブート時のオプションです。何かの手順に書いてあったりフォーラムなどで見つけたり出来ますが同梱されている説明とかには書かれていません。そのうち分かるものですが情報源は多いほうが良いと思いまとめておくことにしました。

[ ブートメニューおよびBIOS設定画面 ]

OTGケーブルでUSBキーボードを接続します。電源ボタンを押してホームボタンが青く光ったらESCキーを押し続けると次のような画面になります。説明書ではESCを細かく連打せよと書いてありましたが押したままでも大丈夫でした。

上段中央がブートメニューでEFIブート可能なUSBメモリーからのブートはここで行います。その他、BIOS設定画面などもここにあります。

[ ブートセレクター ]

これはキーボードの接続は必要ありません。電源ボタンを押してホームボタンが青く光ったらボリュームボタンの上を押したままにします。

WindowsとAndroidを選択してブートするメニューが出ます。タッチパネルだからといって画面をタップしても何もおこりません。ボリュームボタンでWindowsかAndroidを選択します。その後、ボリュームボタンの上を押したままにします、ブートが始まったらボリュームボタンを話します。

[ fastbootモード ]

Androidが起動していて、それを電源オフにしたときのみ有効です。電源ボタンを押してボリュームボタンが青く光ったらボリュームボタンの上と下を同時に押したままにします。fastbootに入ったという短いメッセージが画面上に現れます。

Windowsが稼働していた後に同じ操作をすると最初に紹介したブートメニューとBIOS設定の選択画面になります。

Onda V919 Air Dual BootにはマイクロSDカードをマウントして本体のストレージ不足を補うことが出来ます。ところが根本的なところに問題があります。AndroidからWindowsに切り替えるとSDカードが認識出来なくなるのです。回避策はあるのですが、それを見つけるまではどうにもなりません。SDカードの使用については、どのAndroidも同じですが自由度が低い(root化されているようなので、頑張ればどうにでもなるかも知れませんけど)ですし、Windows側でこそ活用したいと思っていたので、かなり残念でした。

現象としては、Windowsのデバイスマネージャー上でSDカードリーダーがエラーを表示してドライブそのものが動かない。手元のClass4のSDカードだと問題は出ませんが遅いですし容量が小さすぎて使えません。回避策については中国語、英語のフォーラムでいくつか語られています。最終的には以下のスレッドにある手順が確実だと思いました。

Onda Tablet Forum > Tablet Onda V919 3G Air Dual OS 64G > micro SD/TF card intermittent on Win8.1

[ 手順 ]

- AndroidからWindowsにスイッチするときはメニューを使わない

- Androidを電源ボタンでパワーオフ

- 電源ボタンとボリュームボタンの上を同時に押し、電源が入った後もボリュームボタンの上をだけを押し続ける。

- WindowsとAndroidのどちらをブートするか選択する画面がでるのでボリュームボタンでWindowsを選択しボリュームボタンの上を長押しする。

- 再度ブートが始まったらボリュームボタンの上を離す。

これでWindowsが立ち上がりマイクロSDカードも認識出来るようになります。