所謂、ネットワークのスピードテストは様々な要因があるので結果を単純に評価できない事が多いです。春節休みで中国のネットワークが空いているようなので中国内のボトルネックが軽減されているものと見込んで前から試してみたかったChina UnicomのWCDMAとChina MobileのTD-SCDMAで速度テストを行ってみました。とは言ってもひとつのテストを気まぐれに行っただけなので軽く読み流していただければと思います。

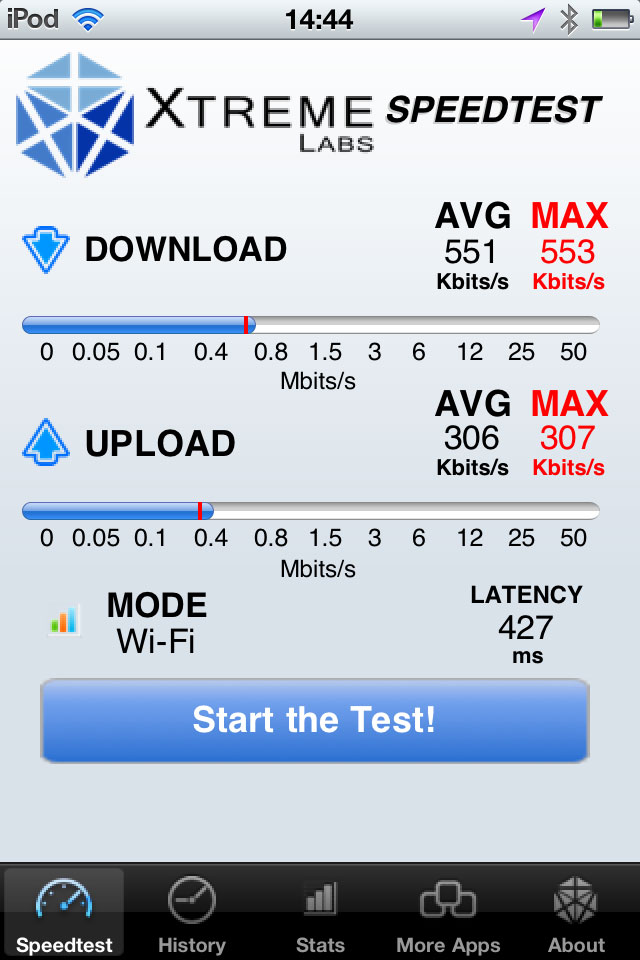

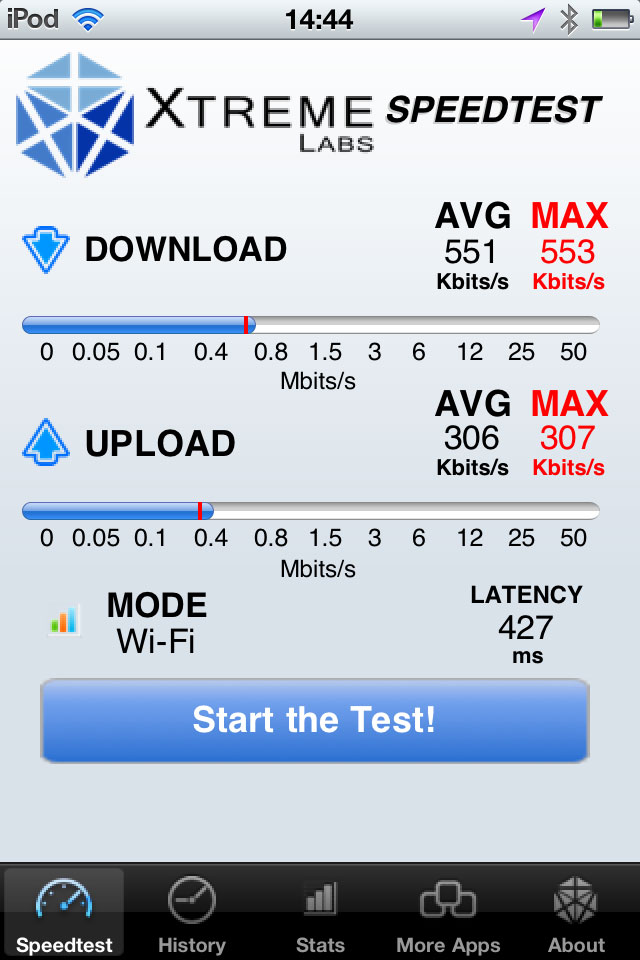

W-CDMA HSDPA

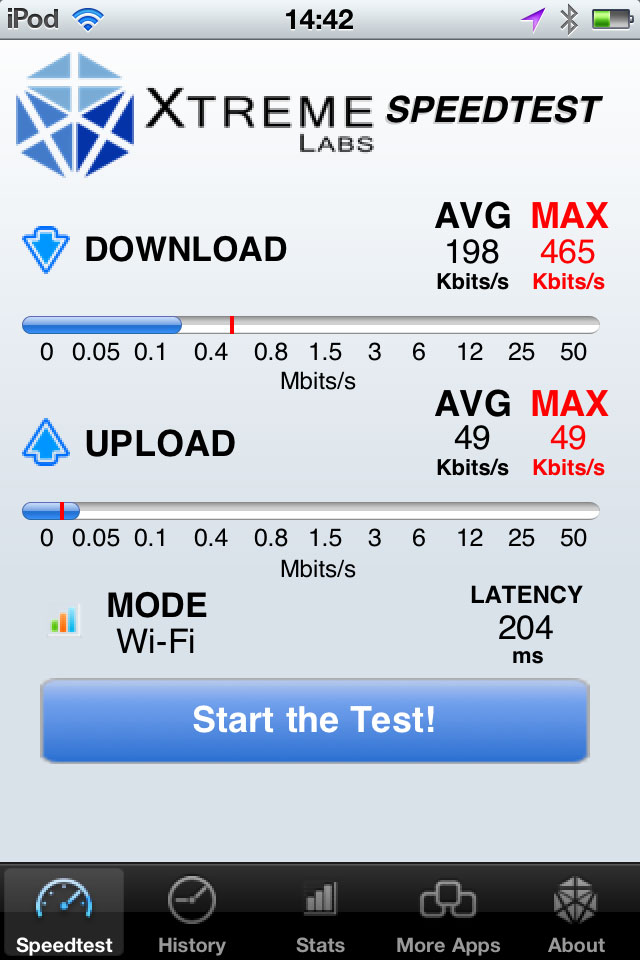

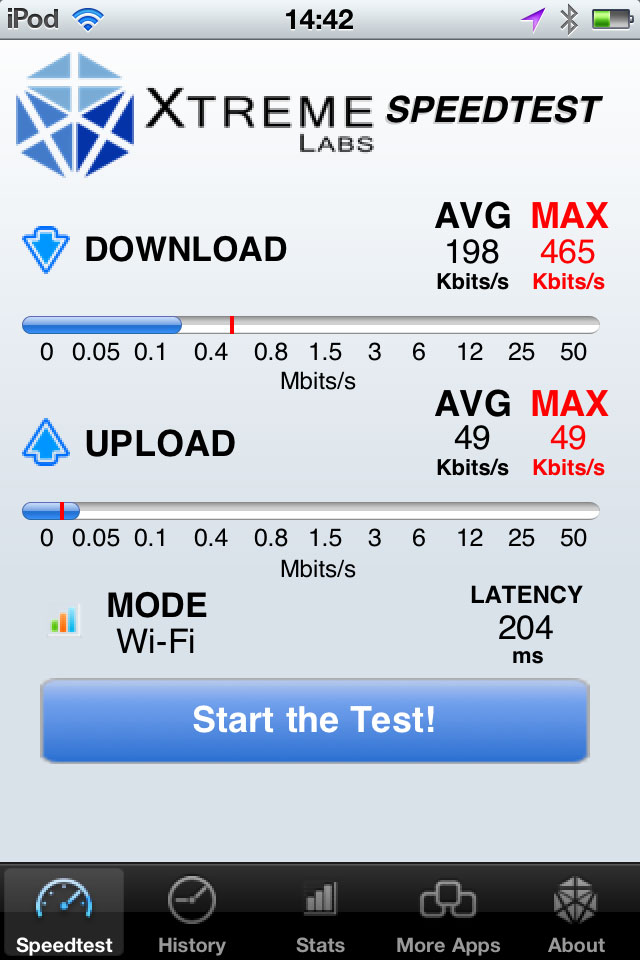

TD-SCDMA HSDPA

テスト方法はChina UnicomはHTC Desire Z (T-Mobile G2)、China MobileはGalaxy S GT-I9008LをそれぞれTheseringで設定しiPod TouchからSpeedtestアプリで速度を測定しました。どちらもHSDPAモードで接続されている時にテストを行なっています。

普段からTD-SCDMAの方は体感的にEDGEの調子良い時と大差無い(上海のEDGEはかなり調子良いです)と感じていたので、だいたい予測通りではあります。TD-SCDMAのアップロードは何度試してもこれくらいの速度しか出ていません。これは意外でした。もしかするとデバイスに依存する問題かもしれないですが、かなり厳しいです。確かに写真のアップロードを行う時に何時も苦労しているのは、このためかと納得しました。

Galaxy S GT-I9008LはTD-SCDMA版ということもありカスタム・ファームが対応していない(おそらくGalaxy S用のものが焼けるでしょうけど、まともには使えそうもない)のでおとなしく中華アンドロイドのまま使うつもりでした。しかしながらGFWの壁だけはいかんともし難く、また標準VPNが動きそうもないことに耐え切れずルート化に踏み切りました。

ルート化自体はSuperOneClickで問題なく行えましたので、ここではごく簡単に手順を記録するに留めます。<要するに手抜きです>

[ USBドライバーの導入 ]

まずはGalaxy SのUSBドライバーをWindowsに組み込みます。ドライバーはSAMSUNGグローバルダウンロードセンターで似たようなモデルを選択して探しました。わたしはUSBドライバーだけを導入したのですが、今改めて探してみるとUSBドライバー単独のファイルが見つかりませんでした。SAMSUNG Kiesを導入してもドライバーが入るはずです。

[ SuperOneClick の導入 ]

Windows XPなどでは必要に応じて.Net Framework 2.0以上のruntimeを導入しておきます。XDA DeveloperからSuperOneClickをダウンロードします。各種ファイル共有サイトへのリンクがあります。フリーでダウンロードするには待ち時間があります。また、DOWNLOADなどと書かれたた各種アフェリエイトがありますので辛抱強くダウンロードに挑んでください。

SuperOneClickは導入作業はなく圧縮ファイルを展開した中にあるSuperOneClick.exeを起動するだけで使用出来ます。

[ ルート化の実行 ]

– Galaxy SのSetting/Applications/DevelopmentにてUSB debuggingを有効にします。

– USBを接続しSuperOneClickのRootボタンを押し画面の指示に従います。途中BusyBoxを導入するかどうか聞いて来たと思いますので導入しておきます。これだけでルート化されます。

ルート化されたので当初の目的通り壁越えのためにSSHTunnelを導入することが出来ました。ついでにフォントをいつもお世話になっている「こばこのひみつフォント」を追加、後は省電力設定のためにCPU tunerを入れました。今のところルート化による恩恵を受けているのは、この三点だけです。

とても簡単な話なのですが自分でも長い間気づかなかったので簡単にご紹介。

WindowsとMac OS Xの間でファイルを共有したい場合、Sambaで設定すれば可能ですが面倒です。また常にファイルを参照したいわけでは無く必要に応じてコピーを持ってきたいという場合に便利な方法です。

WindowsとMac OS Xの間でファイルを共有したい場合、Sambaで設定すれば可能ですが面倒です。また常にファイルを参照したいわけでは無く必要に応じてコピーを持ってきたいという場合に便利な方法です。

SSHという手法を利用してTCP/IPネットワークを介してファイル転送を行います。Windows側にWindSCPというソフトを導入するだけですのでお手軽です。

– まずはWindSCPをWindows側に導入します。

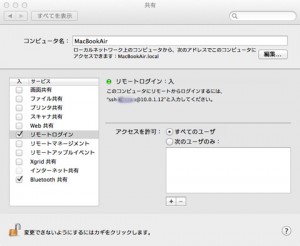

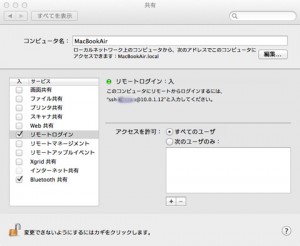

– Mac OS X側では「システム環境設定」「共有」で左の画面のように「リモートログイン」を有効にします。

– WindSCPのNew Sessionにて共有画面に表示されている情報を参考に設定を入力します。Host nameはIP Address, User name/PasswordはMac OS Xに設定したものです。その他の部分はそのままでLoginします。

– Keyに関するWarningが表示されたらYesを押します。後はExplorer風の画面ですので触っていれば使い方が分かると思います。

全ての操作はWinSCP側から行います。また必要がなくなったら「リモートログイン」の設定は切っておくほうが良いでしょう。

SSHDroidをAndroid端末で稼働させてsftpにてPCとの間でファイル転送を行っています。Bluetooth転送では困難な大きなファイルも難なく転送できます。ただしWiFiネットワークが必要ですので主には自宅での作業に限定されます。

最初はルート化されたデバイス専用かと思っていましたがファイル・システムのアクセスに制限があるだけで通常の使用であれば非ルート化端末でも問題ありません。

PC側にWindowsならWinSCP, Mac OS XならばCyberduckなどを入れて置くととても便利です。

接続に必要な情報はSSHDroidの起動画面を見れば分かります。接続に必要なパスワードはOptions画面で参照あるいは設定出来ます。

これは超オススメです。

2つの理由でBluetoothファイル転送が必要となりました。ひとつはHTC Desire ZからファイルをGalaxy Sに転送すること、もうひとつはGalaxy SのUSB接続が今ひとつ不調でPCへのファイル転送に手間取ることです。

標準のファイル・マネージャーやギャラリーにも共有メニューにBluetoothという選択肢がありますがうまく転送出来ません。

Bluetooth File TransferをAndroidデバイスに導入すると思い通りにファイルの転送が出来るようになります。

出来るようになる事:

– Androidデバイス間でのファイル転送。双方でBluetooth File Transferを起動しておきます。

– PCからデバイスをブラウズしファイル転送を行う。デバイスでBluetooth File Transferを起動しておきます。

– AndroidデバイスからPCをブラウズしファイル転送を行う。Mac OS X Lionでは予めシステム環境設定/共有にてBluetooth共有を有効にして置く必要があります。

中国国内で正規に販売されているAndroidデバイスはGoogleのアカウントに依存しない作りになっています。そのため使いこなしの作法が一般的なAndroidとは異なっています。

中国国内で正規に販売されているAndroidデバイスはGoogleのアカウントに依存しない作りになっています。そのため使いこなしの作法が一般的なAndroidとは異なっています。

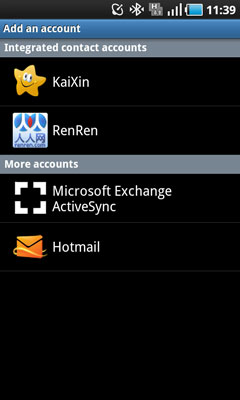

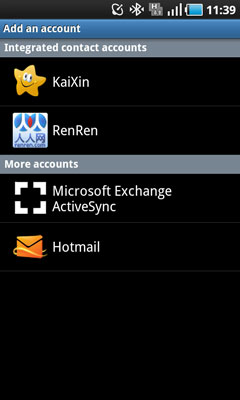

[ アカウントの同期 ]

端末を初期化してもGoogleのアカウントを入力しろとは言われません。とりあえずはどこにも同期しない設定で立ち上がってきます。Galaxy S I9008Lの場合はSettings/Accounts and sync/Add accountにて左のような画面が表示されます(Hotmailはアプリケーションを導入したから表示されているだけで最初はありませんでした) 。因みにKaiXinはオンラインゲームを中心としたSNS、RenRenはFacebookクローンで、最初から組み込まれていました。

私はGoogleに同期したいのでMircosoft Exchange ActiveSyncでGoogleのアカウントを入力しメール、アドレス帳、カレンダーの同期を行なっています。一度設定されてしまえば使い勝手は通常のAndroidと変わりません。

[ マーケット ]

Googleのアンドロイド・マーケットは付属していません。あるいはapkでマーケット・アプリを導入してもアカウントの設定が無いので使用することは出来ません。Galaxy S I9008LにはMMという中国移動のマーケット・アプリが付属しています。有料アプリをキャリア課金で導入出来るようにしたものですが、使い勝手が今ひとつなので使用していません。

手っ取り早いのは百度のアプリ検索サイト(中国内じゃないとアクセス出来ないかも?)からapkファイルをダウンロードして導入することです。この場合Settings/ApplicationにてUnknown sourcesに予めチェックを入れておかないと導入が出来ません。

ここで今まで使用していたアプリケーションをほとんど全て探すことは出来ました。ただし有料アプリの割れ物なども簡単に入手出来てしまいますので注意が必要です。私の場合、最終的にはHTC Desire Zにて導入しているapkファイルをコピーして使用することにいたしました(マーケットで導入したアプリのapkファイルをコピーするためにはルート化が必要です)。

[ 日本語 ]

– フォントは美しいとは言えませんが日本語の表示は問題ありません。

– 日本語入力は Simeji を百度で検索して導入しました。

– ロケール設定のために MoreLocale2 (中国語サイトだと MoreLocale区域設置)を導入しました。携帯電話が完全に日本語化されるわけではありませんが日本語リソースを持ったアプリケーションを動かすと正しく日本語で表示出来るようにするものです。

[ その他 ]

– 他の方も言うとおりVPNは設定があるけれども繋がらない感じ。

– apkを探してGoogle Mapsを入れて見ました。普通に地図アプリとしては使用出来ますがGoogleアカウントの設定が無いのでLatitudeは使用できません。

まだ使い始めて日が浅いのですが、簡単に印象など。

[ ディスプレイ ]

とても発色がよく綺麗です。画面のサイズも大きいので動画の再生にも適している気がします。再生出来る動画フォーマットが限られているのでAndroid版のVLCプレーヤーが待ち望まれます。

[ 電波の掴み ]

WiFi電波の掴みはかなり悪いです。我が家は玄関にApple TimeCapsuleが設置されており主寝室が一番遠く電波が弱くなっています。ベッドに居る時はGalaxy Sは全くWiFiに接続することが出来ません。因みにHTC Desire Zは何とか接続できています。iPadはしっかり接続されて高画質なストリーミング動画も再生できます。

携帯電話の電波はまずまずです。HTC Desire Zより少し良い気がします。

[ TD-SCDMA ]

中国移動の3GであるTD-SCDMAに対応しています。概ねTD-HSDPAで接続されていますが時折2GであるEDGEに落ちています。体感速度は確かにEDGEより速いとは思いますが、初めてWCDMAを使った時ほどの感動はありませんでした。自宅ではWiFi接続している慣れがあるからでしょうね。

[ カメラ ]

まだあまり使い込んではいません。なんか地味な感じがします。HTC Desire Zのように細部が甘くなるようなことは無い気がします。マクロは良好なのでPCのディスプレイに表示された文字とか印刷物を明瞭に撮影することが出来ます。フラッシュは付いていません。あと画面タッチでフォーカスが合うような記事を見かけましたが、わたしのデバイスでは機能しません。シャッターを切る時にのみフォーカスが機能しています。

[ 電池の持ち ]

今時なデバイス的には普通な感じ。控えめに使うと夜までは大丈夫そう。

[ USB ]

USB周りが何か変。Mass StorageでPCに接続しようとしてもうまく行かない事がある。Fryoの問題なのかGalaxy S固有の問題かはたまたハードウェアに問題があるのかは良く分かりません。Bluetooth File TranferやSSHDroidを使用してファイル転送した方がストレスが無くて良いです。

充電もなんか変な気もしますが、こちらは充電器を選ぶのかも。

[ その他 ]

– バイブは十分に振動しますし着信音もまずまず実用的な音量です。これが当たり前なのですがHTC Desire Zがダメすぎて書かずにいられませんでした。

– スピーカーからの音楽再生などはダメダメです。

– USBコネクターに蓋があるのは良い。何時も閉め忘れていますけど。

– TV機能があります(アンテナ付いてる)。なんかキャリアに登録が必要っぽいけど詳しくは調べていません。

– スクリーンキャプチャが標準で撮れるのは便利です。(追記 2012/01/09)

中華Androidとしての問題点及び使いこなしについては、また改めて書きます。

ただ今お試し中なデバイスです。CMCC 3Gの表示で分かるように中国移動の3GであるTD-SCDMAに対応した希少なスマートフォンです。

最新機種ではなくGalaxy S (Froyo)ですが、まだまだ十分遊べそうです。TD-SCDMA機という特殊事情もありますので、おそらくは中華Androidのままでbrush upしていくことになるでしょう。導入アプリや設定については追ってブログにエントリーしたいと思います。

上海から北京まで新幹線(京沪高铁)に乗って見ました。例によってGPSロガーの代わりにGoogle Latitudeの履歴機能からkmlファイルを書きだして表示させてみました。

使用したのはDesireZです。電源が確保できたので安心してGPSをオンにしたまま窓際に放置しました。車内には無線LAN電波が飛んでいます(なぜかインターネットには接続出来なかったです)。GPSが衛星を掴めない時に、この無線LANにヒモ付されていると思われる上海虹橋駅の位置に現在位置が飛んでしまいました。そのためkmlファイルを取得する前に、明らかに間違った位置を手作業にて削除しました。そうしないと軌跡が変なことになってしまいます。

最高時速は310Km/hほどで、1300Km強の距離を4時間55分で走ります。速度計を見ているとほとんどの時間が300Km/h前後でした。さすがに大陸だけのことはあって、ほとんどカーブしているのを感じません。軌跡をみているとかなりの部分が直線になっているのがわかります。しかも平野だらけで一面畑の中を延々と突っ走っている感じです。中国国内の飛行機はディレイするのがデフォみたいなものなので、北京・上海間は新幹線を利用するというも悪くは無いです。料金も一等席で935元なので飛行機とほぼ同じ。走行中、ほとんどの場所でChina Unicomの3G電波が良好に使用出来ていましたので、乗車中ずっと仕事をしてしまうというデメリット(?)もあります。

大きな地図で見る

出張先のホテルで苦労するのでコンセントの数だったりします。かなり良いホテルでも、普通の人はパソコン一台つながれば大丈夫と考えているのか、机の周りにひとつだけの空きコンセント、ちょっと気が利いているホテルではベット周りにもうひとつみたいな感じです。

色々と充電したりパソコン二台持ち歩いていたり、あるいは自前のWiFi電波飛ばしたりするためには、電源コンセントが全然足りません。日本では持ち歩いても苦にならない小型のテーブルタップを何種類も見たことがあります。中国ではもともと電源コンセントが大きいですし220Vな国であるためか、どのテーブルタップを見てもとても気軽に何時もかばんに入れておけるサイズではありません。

あきらめず色々と探していたところ海外向けの電源プラグ変換アダプターを売っているコーナーで三つの口がついたアダプターを見つけました。その名もTRAVEL UNIVERSAL ADAPTER。オス側のコネクター形状は色々と揃っていました。私は中国で一般的なグランド付きのOタイプを買いました。出口は三つ有り、それぞれ形状が異なっています。

形状が大きいのでコンセントの場所によっては3つの口がすべて使えなかったりします。そんな時は別のアダプターとACアダプター用の短いケーブルを接続すればテーブルタップ的にも使用出来ます。

下に貼ったアマゾンリンクのACアダプターを4個つなげるケーブル は今度日本に行ったときに買ってみたいと思います。

は今度日本に行ったときに買ってみたいと思います。

中国国内で正規に販売されているAndroidデバイスはGoogleのアカウントに依存しない作りになっています。そのため使いこなしの作法が一般的なAndroidとは異なっています。

中国国内で正規に販売されているAndroidデバイスはGoogleのアカウントに依存しない作りになっています。そのため使いこなしの作法が一般的なAndroidとは異なっています。