先週に引き続きオンライン・ストレッジを検討中です。今試しているのはMozyというバックアップに特化したソリューションです。DropBoxは特定のフォルダーをオンライン・ストレッジにミラーかつ複数PCで一つのフォルダーを共有化するものでした。SugarSyncはPC毎の専用フォルダーをオンライン・ストレッジにミラーするのが主で、特別なフォルダーのみがPC間で共有されるというものでした。

Mozyはオンラインでバックアップを取得するというのが目的です。一つのアカウントで複数のPCが管理出来ます。それぞれのPCにてバックアップしておきたいフォルダーあるいはレディメイドのBackup Set (Address BookとかSafari Bookmarkとか言ったもの)を選択しておくと適当なタイミングでバックアップを取ります。DropBoxの様に変更があると即時にコピーという訳では無いようです。

サーバーに取得したデータはバックアップなので、そこから戻す作業をリストアと呼びます。Mozyクライアントを使用したリストアが分かりやすくて良いです。Webからのダウンロードも出来るのでMozyの導入されていない場所でバックアップされたファイルを取り出すのも簡単です。面白いのはDVDに焼いてデリバリーしてもらう方法もあることです。有料のアカウントではバックアップ容量が無制限ですのでDVDでデリバリーというオプションも有りなのかもしれません。

特筆すべきはMac OS Xのタイムマシンの様にリストアに際して何日、何時のバックアップからリストアするかが選べることです。内容を間違って更新した時などに大きな助けとなります。さすがにバックアップに特化したソリューションだけのことはあります。

MozyもDropBox同様2GBまでは無料で使用出来ます。有料アカウントは$4.95/月で容量無制限というシンプルな料金体系は好感が持てます。

SugarSyncは、あっさりと見捨てる予定です。DropBoxはシンプルさがとても良いですし、もともと持っていたMac OS XとWindows混在で共用フォルダーが欲しいという要求をも満たしているので使い続けるでしょう。プログラムのソースなど純粋にバックアップしておきたい内容についてMozyの活用を検討してみます。

先日から使用しているDropBoxと同じくネットワークとローカルPCでフォルダーを同期させるアプリケーションSugarSyncを試用しています。理由はひとつ上海からのネットアクセスがSugarSyncの方が速いからです(もっともネットの状況は色々と変化するので今だけの話かも)。

細かい使い方はさておいてDropBoxとの対比で感想などを書いておきます。

柔軟性

SugraSyncは自分の好きなフォルダーをオンライン同期させることが出来ます。アプリケーションなどで決め打ちのフォルダーを同期などというのも簡単です。DropBoxだとリンクなどで工夫しないと行けない部分があります。

シンプル

DropBoxの方はDropBoxフォルダーひとつで、何も考えなくても全てのPCと同期というシンプルさが良さでしょう。SugarSyncにもMagic Breifcaseというフォルダーがあり、DropBoxフォルダーと同じように何もしなくても全てのPCで自動的に同期されます。

一体感

DropBoxを試用する上に置いて特別な画面を見ることはありません。専用のフォルダーがファインダーに現れるだけです。インストールしたら、ほとんど何もしなくても使えます。SugarSyncはフォルダーの設定などがあるため、どうしても管理画面が必要になります。

プラン

値段設定はSugarSyncの方が細かいです。反面、無料で使えるのは45日間の試用期間だけです。DropBoxは2GBまでは無料で使えます。

使い勝手はDropBoxの方が好みです。日々更新している小さなファイル群はDropBoxを使い続けるつもりですが、問題は私の環境でDropBoxに少し大きめのファイル(といっても数MB)を送るのが苦痛なのです。

もうひとつmozyというサービスがあります。これはバックアップを目的としたサービスらしいです。これも試用してみてSugarSyncをどうするか考えてみよう。しかし、こういったサービスがWindowsだけではなくMacも対象になっているのは本当にありがたいことです。

上海もだんだんと春の気配が感じられるようになり、軽装で出かけることが多くなりました。冬場は、たくさんポケットがあったので問題有りませんが、軽装になるとモバイル機器の持ち運びに困ります。

で、モバイル向けのバッグを買いました。ショルダーベルトもありますが、ベルトに付けてウエストバックとして使う予定です。本体の容量は十分ですがポケットが小さかったかと(それでもiPhoneなら入りそう)、やや後悔。他の買い物のついでであったのと値段が70元(最初の提示価格は150元です)なので、まぁ仕方なしです。

電脳中心買物隊にある「博士の愛したモバイルバッグ」にはとても及ばないですが、この夏はこれで乗り切るつもりです。

Kiyonari’s blogの記事で知ったのですがYouTubeを視聴するためのNokia S60 3rd向けアプリケーションが出ています。試してみると、これが快適で面白いです。

Nokia Browserで http://m.youtube.com にアクセスすると上の左のページが表示されました。中国からのアクセスのためか中国語ですが「使用手机登录 YouTube」というリンクを選択すると画面が変わりほどなくしてアプリケーションのダウンロードが始まりました。ちなみに5800XMではリンクが表示されませんでした、S60 5thに対応したものは未だ無いということかもしれません。

右の写真は日本語で検索を行った結果です。S60アプリらしくないUIで 🙂 、快適に動きます。アプリの動作の様子は、先のKiyonariさんの記事にデモ画像が貼付いているので、そちらをご覧になった方が良いでしょう。

すごいのはEDGEでの接続でも見られるということです。無論、データ量が少ないので画像もそれなりということですが外出時の楽しみが一つ増えました。

iPhone/iPod Touch向け英辞郎ビューワーptsEijiro2がApp Storeにて公開されました。

- 2009年2月23日公開の英辞郎ver.115の全データ、「英辞郎」、「略語郎」、「例辞郎」、「和英辞郎」および関連文書を一つのアプリに収録しています。 新しい辞書データを搭載いたしました、このため従来のptsEijiroからの更新は無く別の製品となっています。これは辞書データを供給いただいているEDP様の意向によるものですので、ご了承ください。

- ワードリンク機能搭載。従来のジャンプ機能に加えて、検索対象に含まれる英単語をタップする事により、さらに検索を続ける事が出来るようになりました。和英辞郎の検索結果などに大変有効な機能となっています。

- 参考文書、会話例などがファイルとして添付されています。検索結果にファイル名が記述されていますので、そのファイル名をタップすることにより内容を表示します。

- 検索対象辞書を選択可能としました。例えば「略語郎」だけを検索するということが可能になりました。

b-mobile 3Gで使用しているUSBモデムはZTE MF626という物でSIMロックはされていません。またGSM EDGEもサポートしているのでハードウェア的には海外キャリアのSIMでも使用出来るはずです。ただしドライバーはMF626の内部に入っていますが汎用の接続ソフトはb-mobileからは提供されていません。最初はドライバーのみ組み込み、手作業で接続しようと思いましたが、すぐにギブアップしました。

最近、MU350で遊んだ事もあり再度MF626の中国での活用に挑戦することにしました。インターネットを彷徨う事30分、ZTE Australiaのサイトにて接続ソフトが見つかりました。なぜ、以前は見つからなかったのか不思議なくらいです。

2011/06/16 修正) 上のリンクは現在無効です。代わりにここからドライバーが入手できるそうです。twitterで教わりました。元記事は「紅玉のぼあきんぼあきん-ADSL不調につき」です。

[ ドライバーの導入 ]

ドライバーはWindows, Mac OS XともMF626の本体に内蔵されています。MF626をPCに接続すると最初にCD-ROMとして認識されるメディアの中にsetupプログラムが入っていますので、通常のソフトウェアの導入と同様に画面に従っていけばドライバーが導入されます。ドライバー導入後にPCを再起動しておきます。

追記) Mac OS Xの場合、下のTelstra Turbo Connection Manager.mpkgの中にあるdrv.pkgを入れた方が良いかも知れません。

[ 接続ソフトの導入 ]

上のリンクよりConnection Managerをダウンロードします。

Windowsの場合はzipを展開しZTEMODEMフォルダーのAutoRunもしくは、その下のInstaller/setup.exeを起動し画面に従います。

Macの場合、私の環境だけの問題かもしれませんが素直に導入できませんでした。

- まずzipがダブルクリックで展開できず、ターミナルからuznip MF626_MAC_UIM02.zipを実行したらmpkg形式のファイルが展開できました。

- 次に、このmpkgをダブルクリックしてもエラーとなりました。

- Telstra Turbo Connection Manager.mpkgの上でマウスの右ボタンを押し、「パッケージの内容を表示」をクリックします。

- その中にあるapp.pkgをダブルクリックしプログラムの導入を行います。

MF626を接続した状態でConnection Manager上のアイコンでDevice OnlineとUSIM Readyが確認できればOKです。

[ ネットワークの設定 ]

キャリア名などが表示されていない場合はネットワークの設定が違っているかもしれません。私の場合3G Onlyになっていたため最初はネットワークに接続されませんでした。

Mac OS X版はSettingsアイコンを押します。Windows版はSettingsを押してNetworkアイコンを押します。内容はみれば分かると思いますので、適当な設定を選びます。

[ 接続設定 ]

規定値としてTelstra.Internetという接続が設定されています。それとは別に設定を追加します。

Mac OS X版ではInternetアイコン、Default ConnectionのプルダウンでEdit Configurationを選択します。+ボタンで新たな設定が追加できます。Windows版は、Settings/Connectionの画面にてAddボタンを押します。

設定内容はキャリアによって違うと思いますが中国移動の場合、以下の項目のみを設定し他は規定値のままで大丈夫でした。

ProfileもしくはCnfig Filename = 適当な名前

Telephone NumberもしくはDial Number = *99# もしうまくいかなければ *98*1#

Use the Folllwing APN nameにチェックしAPN = cmnet

追記) 実は上のMac OS Xでのテストを行ったのは実験的に導入したMac OS Xでした。その後、本環境であるMac OS Xで同様の設定を行ったところMF-626がうまく認識されなかったり、接続できなかったりしました。結局Telstra Turbo Connection Manager.mpkgに含まれていたdrv.pkgを導入後、安定して接続できるようになりました。検証していませんが、以前に手動によるb-mobile 3Gの設定を行っていたのが関係しているかもしれません。

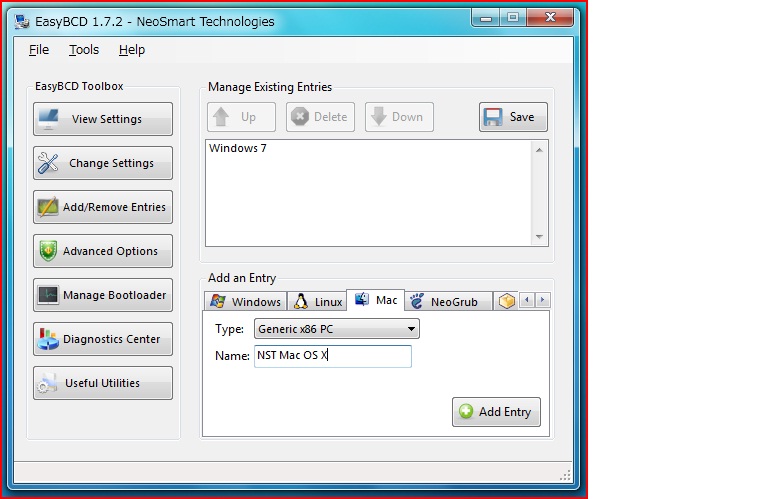

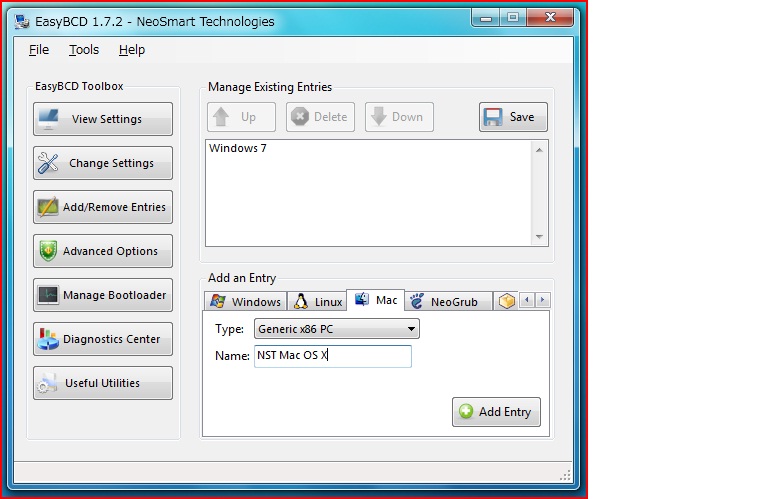

MacBookでトリプル・ブート環境を構築したところWindows 7のブートでWindows 7というブートメニューが2つ出るようになってしまいました。そこでboot.iniを編集しようとして愕然(というほど大げさではないが)。boot.iniってVistaから無くなっていたのですね。で、ググってみるとEasyBCDというツールで簡単にブートメニューが編集できるということでした。

GUIですし使い方は簡単です。面白いのはEntryの追加にMac OS Xがあることです。しかもTypeを見るとMacBook/iMacの他にGeneric x86 PCとか書いてあります。このエントリーを追加しただけでは私のMac OS Xは起動しませんでした。何やらChina loaderとかいうのを弄らないといけないようです。Windows 7のブートローダーも地味ですし、これ以上マルチブートを試すのは止めておきましょう。

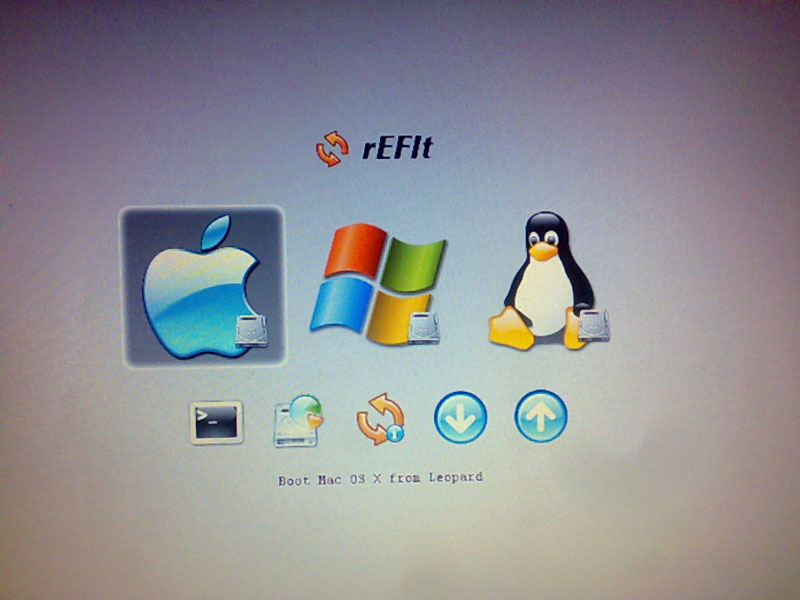

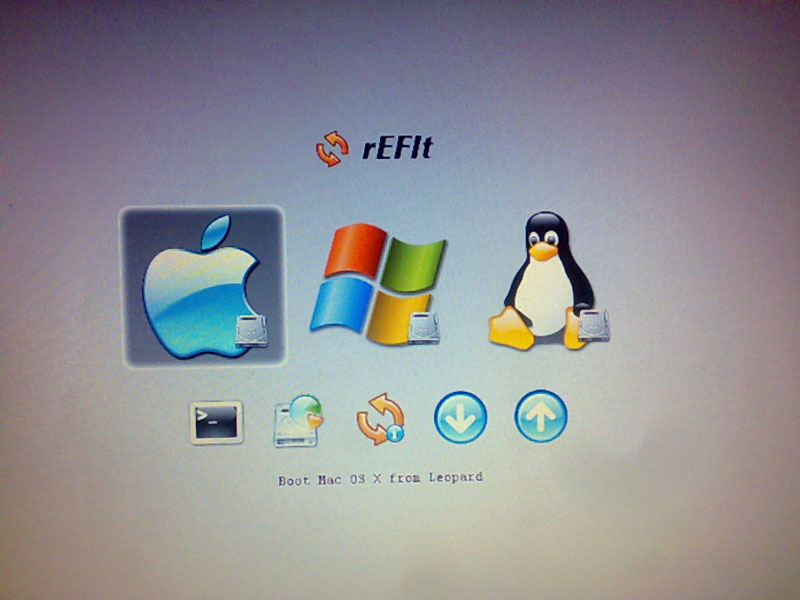

先のエントリーのMU350を試すためにMacBookのHDDを入れ替えWindows7を導入しました。せっかくテスト用にHDDを載せたので、ついでにubuntuも入れました。内蔵HDDはGRUBによるデュアルブート、オリジナルのMac OS X Leopardの入ったHDDはUSB HDDとして外部からブートして使用していました。実用的には、これで全く問題なかったのですが、たまたまrEFItというグラフィカルなブート・マネージャーを見つけてしまったのでテスト用のHDDにMac OS Xまで導入してトリプル・ブートに挑戦しました。これが運の尽き、3日ほど色々と試した末にやっと目的の環境になりました。

もしrEFItをお手軽に体験したいだけであればUSBメモリーにrEFItを導入するだけでもMac OS XとBootcampあるいはCD-ROMのブートをグラフィカルなメニューより選択することが出来ます。方法については「マニュアル進行中」が詳しいです。

色々と試した末の結果で、手順を確立するための検証もしていませんので一事例として書き残しておきます。

MacBook内部にテスト用のHDD、USB接続で実際に使っているLeopardが入ったHDD状態からのスタートです。

- 外部HDDからLeopardを起動しMacBook内部のHDDのパティションを行いました。先頭からLeopard、Windows7 (FAT)、ubuntu(暫定的にFAT)、ubuntu swapです。ここで決めたパティションサイズは最後まで変更しないようにしました。この手順はLeopardの導入DVDでも可能と思います。

- Windows7をDVDから導入。手動で2つ目のバティションを選んで導入(実際には、このWindows7導入は無駄に終わりました)。

- ubuntu 8.10をCDから導入。

- これも手動で3番目のパティションをルート(/)にマウントし最後のパティションをスワップに指定して導入します。この時、余分に空きエリアがあるのでパティションをきり直したい誘惑にかられたが、実際には僅かなエリアであるので我慢した(意味があるのかは不明、勘です^^)。

- 導入準備の最後の画面「インストール準備完了」で「拡張…」というボタンを押しブートローダーの導入場所をHD0から/dev/sda3に変更します。

- 導入を続けます。

- Leopardを最初のパティションに導入します。

- 内蔵HDDのLeopardを起動しrEFItを導入します。

- 適当なrEFItをダウンロードします。パッケージによる導入は行わず手動で導入しました。

- パッケージに含まれるefiフォルダーをルートにコピー。今回の場合Leopardという名前のパティションにしましたので /Volumes/Leopard/efiというフォルダーが出来ることになります。

- cd /Voulmes/Leopard/efi/refitに移動し ./enable.sh を実行します。パスワードを尋ねられるのでユーザー・パスワードを入力し完了です。

- 一度Leopardを再起動しないとrEFItが有効にならなかったかもしれないです。

- 再起動して上の写真の様な画面が一安心ですがLeopard以外はブート出来ないと思います。

- rEFItのPartitioning toolを開きます(上の写真だと下段の小さいアイコンで左から2つ目)。

- パティション・テーブルの一覧とともにGPTからMBRへ変更を即すメッセージが出ます。May I update the MBR as printed above? [y/N] にyを答えます。<= これに気付くまでに随分と時間を要してしまいました^^;

- 再起動するとLeopardとubuntuは起動出来るようになりました。しかしWindows 7を起動しようとすると修復が必要な旨の日本語のメッセージが出てしまいました。

- Windows 7のメッセージに従って修復を試みましたがうまく行かず、再度Windows 7を導入し全てのパティションがrEFItより起動可能となりました。

追記) 何故かWindows 7のブートマネージャでWindows 7というブート項目が2つになってしまいました。ひとつはブート出来ないエントリーです。余分なエントリーはEasyBCDというツールで消すことが出来ました。

ubuntuに関してはrEFItで選択した後にGRUBが起動する形になっていますが、これはこれで良しとします。

中国移動の3G規格であるTD-SCDMA、それの高速データ通信規格であるTD-HSDPAをサポートしたUSBモデムMU350を人柱ってしまいました。

中国移動の3G規格であるTD-SCDMA、それの高速データ通信規格であるTD-HSDPAをサポートしたUSBモデムMU350を人柱ってしまいました。

で、玉砕です。玉砕なポイントは2つです。もともとMac OS Xのサポートが無いのは承知の上(ここらが人柱な点です)ですがVMWare下のWindowsでも使用できませんでした。もうひとつ問題は、自宅および周辺地域でTD-SCDMAでの接続が安定しないことです。EDGEなら大丈夫ですが、それだとわざわざMU350を使う必要がないです。誰かMU350を引き取ってくれる人を探さねば、、、

と、愚痴から始まりましたが、せっかくなので簡単なレポートを書いておきます。

[ SIM カード ]

どうせSIMカードを用意しなければならないので、店の人の勧めにしたがってSIMカード付きで購入しました。付いてきたのはTD-SCDMAと印字されたもので、何故か広東移動で発行されたものです。中国移動は音声は国内でもローミング料金が発生しますがデータ通信はローミングが関係ないので問題は有りません。TD-SCDMAと書かれているSIMカードが有るくらいなので専用の契約が必要に見えますが、少なくとも正式な免許が降りた後は2Gと3Gに契約の差はありません。試しにE90で使用している神州行(プリペイド)のSIMをMU350に入れても3Gでの接続が出来ました。この辺りの事は上海移動のFAQにも載っています。

[ Mac OS Xでは認識せず ]

Mac OS Xはサポート外であることは承知でしたが、ドライバーが無いとか言うレベルでは無くて全く認識されませんでした。このため、VMWare下のWindowsにも接続できません。Mac OS X中心に生活している私としては、これではお手上げです。BootcampでWindowsに切り替えれば当然使用することは出来ます。

[ 付属ソフトの導入 ]

日本語版のWindows XP, Vista, Windows 7などでドライバーや付属のソフトが使用できることは確認しました。導入の最初で中文が英文かを選択します。ただし、この説明自体は中国語で書かれているため日本語Windowsでは文字化けします。最初に英文を選べば、一部のエラーメッセージ以外はちゃんと英語で表示されるので困ることはありません。試してはいませんが音声通話もサポートしているらしく、付属のソフトにはSMS, 電話帳、通話などのメニューがあります。

[ TD-SCDMA安定せず ]

導入した直後、アンテナは立っている物のキャリア名とかの代わりにNo Serivceと表示され接続できずに慌てました。Networkの設定がTD onlyになっていたのでGSMに切り替えるとNo SerivceがCMCC GSM/EDGEに変わりEDGEでの接続が出来るようになりました。キャリアの選択を手動で行うとCMCC TD-SCDMAも見えてはいるので電波が飛んでいない訳ではありません。自宅でも場所を変えると3Gの接続は出来ますが安定はしません。繋がっているときはEDGEよりは速いことは体感出来ますがスピードテストが出来るほど安定していません。いずれ場所を変えてテストしてみるつもりです。

以前から何度もエントリーしている中国簡体字表記のNokia Mapsのローカルデータの取得です。何時も確定的な手段が得られていないので、単純に一成功例としてNokia 5800XM用に取得した例を書いておきます。

5800XMには最初からNokia Mapsは搭載されています。付属の8GBのMicroSDカードを入れた状態で試しにオンラインで地図を表示したところ英語表記の中国地図が出てきました。これは、もともとシンガポールかインドネシアで販売されていた5800XMであったための様です。citiesフォルダーを見るとインドネシア語とかの言語ファイルが入っていました。そのためデータの削除から始まっています。

- SDカード上のcitiesフォルダーを削除します。

- 5800XMのMapsを起動します。

- Options/Tools/Settings/Navigation/Voice guidanceでMandarin(China)を選択し音声ファイルをダウンロードします。

- SDカードをバソコンに接続しNokia Map Loaderで地図を取得します。この時、地図名が中国簡体字で表示されていれば大丈夫みたいです。Map Loader自体は英語版で大丈夫でした。

中国移動の3G規格であるTD-SCDMA、それの高速データ通信規格であるTD-HSDPAをサポートしたUSBモデムMU350を人柱ってしまいました。

中国移動の3G規格であるTD-SCDMA、それの高速データ通信規格であるTD-HSDPAをサポートしたUSBモデムMU350を人柱ってしまいました。